Une armature réglementaire apparemment solide

Pour lutter contre les effets néfastes des micropolluants dans l’eau, l’Union européenne (UE) s’est dotée au fil des ans d’un arsenal réglementaire qui permet d’aborder la question à différentes étapes de diffusion de cette pollution.

En amont, le règlement REACH, entré en vigueur en 2007, permet d’encadrer la mise sur le marché européen de substances chimiques. Toute substance utilisée au sein de l’UE doit ainsi être déclarée à l’Agence européenne des produits chimiques, qui va ensuite en évaluer la dangerosité, avant d’éventuellement envisager une restriction d’usage — pour celles jugées préoccupantes.

La révision en cours de la directive REACH devrait élargir le champ des substances entrant dans cette catégorie, incluant notamment des micropolluants notables comme les phtalates, les bisphénols, les parabènes ou encore les PFAS.

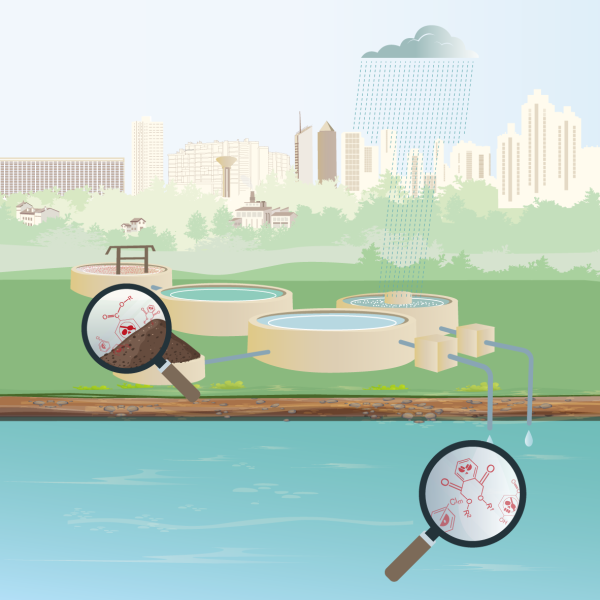

Si elles ne sont pas interdites, les substances contenues dans les produits mis sur le marché migrent ensuite vers l’environnement en passant souvent par le vecteur des eaux usées. La Directive européenne sur les eaux résiduaires, actuellement en cours de révision (DERU2), adoptée en 2024 et qui devra être appliquée en France à partir de 2027, prévoit une obligation de traitement des micropolluants dans les stations d’épuration, la mise en œuvre du principe pollueur-payeur pour financer ces nouveaux équipements et l’obligation d’une surveillance « prospective » renforcée des micropolluants dans les eaux usées.

Pour les micropolluants qui se retrouvent malgré tout dans les milieux naturels, la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) établit ensuite des règles pour atteindre un « bon état » des masses d’eau superficielles et souterraines au sein de l’UE.

Elle définit notamment le « bon état chimique » des masses d’eau en prenant en compte un certain nombre de polluants, y compris des micropolluants comme les PFAS ou certains pesticides, pour lesquels elle fixe des valeurs seuils que les États membres sont tenus de respecter en mettant en œuvre des politiques adaptées.

Enfin, pour les micropolluants qui parviendraient malgré tout à contaminer les eaux destinées à la consommation humaine, il existe une Directive Eau potable, qui précise les normes de qualité à respecter. Depuis sa révision en 2020, un certain nombre de micropolluants ou de familles de micropolluants comme les PFAS ou le bisphénol A sont pris en compte. La surveillance de ces substances deviendra donc obligatoire à partir de 2026.

De même, les seuils correspondant aux normes de qualité et de potabilité fixés pour chacun de ces polluants devront être respectés — par exemple 0,10 µg/L pour l’ensemble des PFAS et 2,5 µg/L pour le bisphénol A.

Des failles nombreuses qui rendent le cadre réglementaire fragile

De l’encadrement des substances mises sur le marché jusqu’à la distribution d’eau potable, la réglementation européenne couvre donc l’ensemble du cheminement des polluants dans le cycle de l’eau. Mais s’il s’avère assez efficace pour les polluants usuels, ce contexte réglementaire est souvent pris à défaut en ce qui concerne les micropolluants.

Le règlement REACH ne concerne par exemple que les substances produites ou importées en quantité supérieure à une tonne par an. Et comme le relèvent de nombreux observateurs, même pour les substances soumises au règlement, une part importante n’a toujours pas été évaluée et deux tiers des substances mises sur le marché le sont alors que leurs dossiers d’enregistrement ne sont pas complets.

Par ailleurs, la lourdeur des processus et le nombre important de substances concernées (plusieurs dizaines de milliers) rendent l’évaluation approfondie des dossiers par l’administration impossible. Enfin, certaines données de toxicologie permettant d’identifier les substances dangereuses ne sont pas demandées, ce qui permet à certains produits d’échapper à la surveillance.

De manière générale, on notera également que la dangerosité des substances est difficile à prouver : les micropolluants peuvent par exemple avoir des effets combinés (effets cocktail), leur dangerosité est parfois démontrée seulement après de longues périodes d’exposition, et la décomposition de certaines molécules génère des métabolites qui s’avèrent parfois plus problématiques encore que les substances mises sur le marché.

Ces facteurs rendent en réalité la réglementation REACH très poreuse, alors même que des dizaines de nouvelles molécules viennent chaque année s’ajouter, sans véritable certitude quant à leurs impacts directs et indirects.

Une fois dans les milieux naturels, là encore, l’incertitude règne. Un rapport parlementaire publié en 2023 rappelle que seule une fraction des molécules susceptibles d’avoir des effets néfastes sur les milieux naturels est aujourd’hui effectivement suivie — la plupart du temps de manière occasionnelle. Nous ignorons donc en grande partie à quel point ces substances sont présentes dans les milieux.

Pour l’eau potable, là encore, « Le programme de contrôle sanitaire ne porte que sur une liste restreinte de substances : en moyenne 250 pesticides et métabolites par région, parmi les 764 faisant l’objet d’au moins un agrément ». Le rapport parlementaire susmentionné admet à ce propos que « le nombre de molécules potentiellement dangereuses excède largement les capacités d’analyse actuelles. » L’élargissement de la liste des substances à surveiller et le renforcement des normes de potabilité créent d’ailleurs des inquiétudes.

Un récent article paru dans Le Monde rappelait par exemple que, si la réglementation européenne encadrant la présence de produits de dégradation des pesticides dans l’eau potable était appliquée de manière stricte pour certains micropolluants, « La majorité des Français ne recevraient plus au robinet une eau conforme aux critères de qualité. »

Le droit de l’environnement face aux micropolluants :

à la croisée de l’intérêt général et de la puissance des lobbies ?

Même s’il semble volontariste et plutôt en avance par rapport au reste du monde, le cadre réglementaire européen présente donc des fragilités.

Sur le principe, rien n’empêche les États membres d’être plus ambitieux, en allant parfois au-delà des exigences européennes. En France, de nombreuses orientations prises par le Plan national de lutte contre les micropolluants nécessiteraient par exemple d’aller au-delà du cadre européen. Mais dans les faits, les oppositions à ces avancées sont nombreuses et puissantes.

C’est ce dont témoigne une proposition de loi récemment présentée au Sénat, qui proposait de renforcer la protection des captages d’eau potable, dont plusieurs milliers ont été fermés au cours des dernières décennies du fait de teneurs excessives en pesticides — une pollution qui génère par ailleurs un coût de dépollution estimé entre 500 millions et un milliard d’euros par an.

Or, non seulement la proposition n’a pas été adoptée, mais une autre proposition de loi est venue dans le même temps réautoriser l’utilisation par les agriculteurs de certains pesticides particulièrement problématiques, au prétexte qu’ils étaient encore utilisés dans d’autres pays européens.

Dans le même temps, la contre-offensive s’organise également du côté des industries pharmaceutiques, qui s’opposent à la proposition de mise en œuvre du principe pollueur-payeur proposé dans le cadre de la DERU2, afin de financer les systèmes de dépollution des eaux usées contaminées par certains micropolluants.

Quant à la réactualisation du règlement REACH, qui devait permettre de contourner les écueils mentionnés plus haut, elle a été repoussée par la Commission européenne, sous la pression de l’industrie chimique.

C’est ainsi que, à la croisée de l’intérêt général et des intérêts particuliers, le droit de l’environnement relatif aux micropolluants de l’eau parvient péniblement à tracer sa voie. Lentement. Trop lentement ?