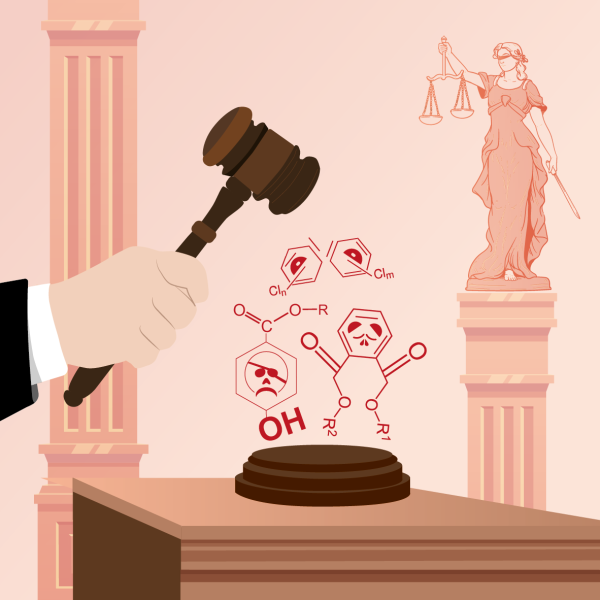

Les principales techniques disponibles pour traiter les micropolluants

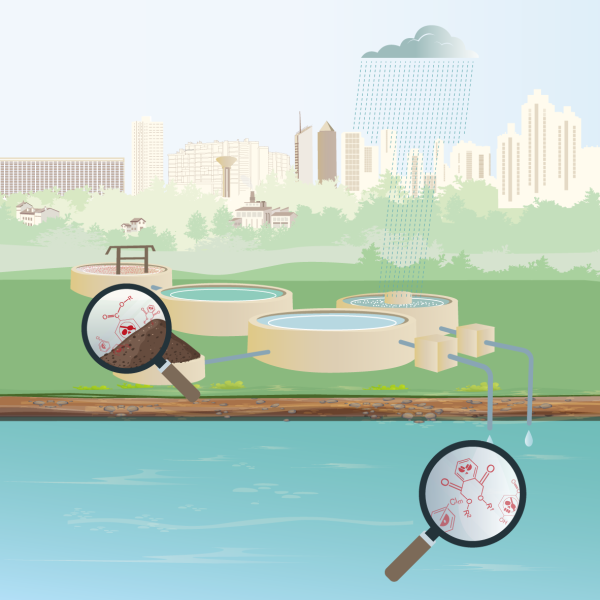

Bien qu’ils aient pour la plupart d’entre eux été inventés et créés récemment, les micropolluants sont aujourd’hui largement présents dans notre environnement. Une partie d’entre eux se retrouvent dans l’eau, où ils représentent une menace pour la biodiversité et la santé humaine. La prise de conscience de cette menace a mené les acteurs publics à s’emparer du sujet et à agir pour essayer de réduire l’exposition des populations.

Parmi les solutions technologiques, certaines permettent d’agir de manière curative en dépolluant l’eau. Ces traitements peuvent s’opérer avant la distribution dans les réseaux, ou au moment de restituer les eaux usées dans les milieux naturels, notamment dans les stations de traitement des eaux usées. On distingue aujourd’hui essentiellement trois familles de techniques :

- L’ozonation, ou oxydation des micropolluants par l’ozone, s’opère à partir d’oxygène, en utilisant un courant électrique de haute tension. Cette oxydation dégrade les molécules de micropolluants en brisant leurs liaisons chimiques, réduisant ainsi leur toxicité. Elle est destinée à être utilisée en traitement complémentaire des eaux usées et s’avère efficace pour les composés organiques complexes, notamment les hormones et les médicaments ;

- L’absorption sur charbon actif consiste à utiliser les nombreux pores de ce matériau pour capter les molécules organiques contenues dans les eaux, comme les médicaments ou les pesticides. Cette technique est davantage adaptée aux eaux peu chargées en matières organiques, et s’avère donc plutôt destinée pour l’instant au traitement de l’eau potable ;

- La filtration membranaire, enfin, consiste à filtrer les eaux au travers d’une membrane semi-perméable en céramique ou en polymères, en exerçant une pression. Plus les membranes utilisées disposent de pores fins et plus cette pression doit être importante. Pour un traitement des micropolluants dans les eaux usées, les membranes de basse pression sont privilégiées (microfiltration, ultrafiltration) ; mais pour l’eau potable, seules les membranes de haute pression permettent d’obtenir un résultat suffisant (nanofiltration, osmose inverse).

Une efficacité limitée

Malgré les progrès opérés, le traitement des micropolluants de l’eau pose de sérieuses difficultés.

Tout d’abord, l’efficacité des traitements dépasse rarement les 80 à 90 % d’élimination des micropolluants. Parfois, ce taux est même nettement inférieur et certains traitements comme l’ozonation génèrent des sous-produits dont on ne connaît pas toujours les effets. Un traitement, aussi efficace soit-il, ne permet donc jamais de supprimer totalement une pollution.

Une autre difficulté tient à la grande diversité des substances considérées. Malheureusement, aucune technique ne couvre convenablement le traitement des différentes catégories de micropolluants. Par exemple, l’ozonation s’avère efficace sur les molécules organiques (produits pharmaceutiques, métabolites de pesticides), mais elle ne traite ni les métaux ni les PFAS.

De son côté, l’utilisation de membranes basse pression, qui pourrait être utilisée pour les eaux usées, s’avère assez efficace pour les substances inorganiques, mais fonctionne mal pour la majorité des substances médicamenteuses et organiques.

Quant à la filtration par membranes à haute pression, elle pourrait s’avérer assez efficace pour les PFAS, mais son utilisation pour traiter les eaux usées n’est pas appropriée, celles-ci étant trop chargées en matières en suspension qui encrasseraient les membranes et réduiraient leur efficacité.

Afin d’obtenir des résultats satisfaisants pour une grande variété de micropolluants, les expériences menées jusqu’à présent montrent qu’il faudrait faire appel à plusieurs technologies de manière combinée, ce qui pose un problème de coût tant en investissement qu’en fonctionnement.

Enfin, les traitements opérés génèrent souvent de nouveaux déchets qu’il est difficile de traiter. C’est par exemple le cas des charbons actifs, qui se chargent en micropolluants lors du traitement de l’eau. De la même manière, la filtration par membranes à haute pression produit un concentra très chargé dont on ne sait pas quoi faire, avec une perte en eau d’environ 30 %, alors même que les tensions sur la ressource s’intensifient.

Des coûts (économiques et énergétiques) importants

Le coût de mise en œuvre des technologies que nous venons d’évoquer est assez variable, mais il vient dans tous les cas s’ajouter aux procédés déjà existants. De manière générale, plus le traitement visé veut être large et efficace, plus les coûts augmentent : d’une part parce qu’il faut souvent combiner différents traitements pour couvrir un large spectre, et d’autre part parce que les technologies les plus efficaces sont souvent les plus chères.

Ces surcoûts sont pour partie liés à l’investissement nécessaire, c’est-à-dire l’achat de nouveaux équipements et l’adaptation des infrastructures existantes. Par exemple, pour le traitement des eaux usées, certaines estimations évoquent un surinvestissement représentant 10 à 15 % de l’investissement total, et ce alors même que ces estimations de coûts sont régulièrement revues à la hausse.

À ces coûts d’investissement viennent s’ajouter des frais d’exploitation, eux aussi largement accrus par l’utilisation de ces nouvelles technologies. Ces frais peuvent concerner l’entretien du matériel, l’acquisition de nouvelles compétences, ou encore l’achat de consommables et d’énergie. Il faut par exemple renouveler très fréquemment le charbon actif pour maintenir son efficacité. La demande augmentant, son coût s’accroît également, ainsi que le risque de pénurie.

De même, à l’entretien et au remplacement réguliers que nécessite la filtration par charbon actif, s’ajoute le coût du traitement des charbons souillés. Faute de procédés efficients, ces déchets sont ainsi souvent exportés dans des pays moins regardants en matière de normes environnementales.

Les générateurs d’ozone, de leur côté, nécessitent un suivi constant. Ils consomment par ailleurs beaucoup d’énergie, ce qui est également le cas des procédés de filtration membranaire à haute pression. À ce propos, l’association AMORCE estime que les dépenses énergétiques représentent déjà 10 à 20 % du budget des Services publics d’Eaux et d’Assainissement ; or, certains procédés comme l’ozonation engendreraient une augmentation de 10 à 30 % de la consommation d’une station de traitement des eaux usées.

Prévenir plutôt que guérir ?

Chères, complexes, énergivores et pas toujours suffisamment efficaces : tel est peu ou prou le bilan des techniques actuelles de traitement des micropolluants dans l’eau.

Mis bout à bout, ces éléments montrent la limite d’une approche qui resterait exclusivement fondée sur des techniques de traitement en « bout de tuyaux ». Même si ces dernières feront inévitablement partie des solutions à apporter pour limiter l’exposition des populations et des écosystèmes, il existe un consensus aujourd’hui sur la nécessité de changer d’approche. Pour attaquer le problème des micropolluants à la source, il s’agira de réduire le plus possible leur utilisation et leur dispersion dans l’environnement.

Cela relève bien entendu de la responsabilité des entreprises, des acteurs publics et des agriculteurs, parfois gros producteurs ou utilisateurs de produits contenant des micropolluants. Cela concerne également les ménages, qui sont d’importants contributeurs de rejet de micropolluants dans les eaux usées. Tous ensemble, nous devons apprendre à mieux identifier les sources de micropolluants et adapter nos comportements pour en réduire l’usage au quotidien.