Les micropolluants : de nombreux effets connus ou suspectés sur la santé humaine

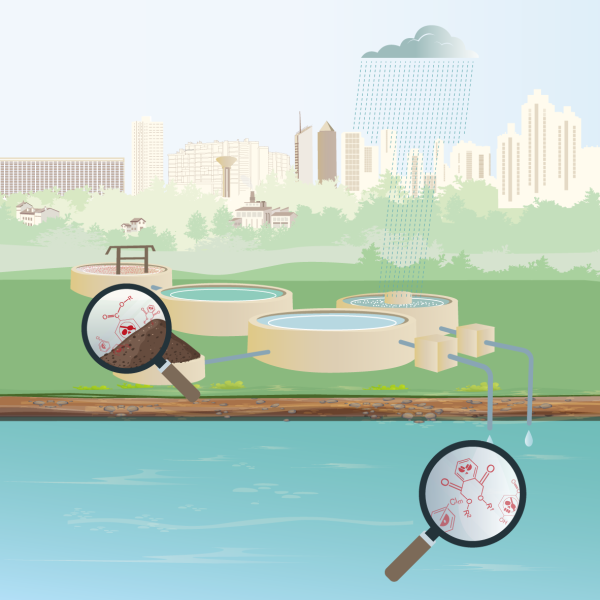

Les micropolluants présents dans l’eau sont extrêmement nombreux : plus de 100 000 substances chimiques majoritairement d’origine humaine ont été diffusées dans l’environnement au cours des décennies passées. Présents partout dans notre environnement, ces micropolluants proviennent de sources très diverses : pesticides, biocides, plastifiants, cosmétiques, solvants, détergents, médicaments, etc. (voir l’article sur les micropolluants dans le cycle de l’eau).

Leurs effets sur la santé humaine sont encore insuffisamment connus, mais la toxicité de certains est déjà bien documentée.

Plusieurs micropolluants sont par exemple suspectés d’être cancérogènes. C’est le cas de certains pesticides et biocides, des HAP (résidus de la combustion des hydrocarbures), des PCB (longtemps utilisés comme isolants électriques), de certains phtalates (présents dans de très nombreux produits du quotidien : peintures, matériaux, jouets, meubles, vêtements, produits cosmétiques…), ou encore de différents solvants.

De nombreux micropolluants sont également des perturbateurs endocriniens : ils dérèglent le système hormonal, avec des effets indirects sur la croissance, le métabolisme, le développement cérébral ou encore la fécondité. C’est le cas par exemple des phtalates, de certains parabènes (employés comme conservateurs dans les cosmétiques ou comme additifs alimentaires), des résidus de combustion (HAP, dioxines), de nombreux produits retardateurs de flamme (utilisés dans le mobilier et l’électronique), des pesticides, des PFAS ou encore du Bisphénol A, qui entre dans la fabrication de certains plastiques.

Des effets sur l’environnement déjà bien repérés

Les effets néfastes des micropolluants présents dans l’eau ne se limitent pas à la santé humaine, ils concernent également, et même en premier lieu, la biodiversité.

Les pesticides sont présents dans les milieux aquatiques, en particulier à cause du lessivage provoqué par les pluies, ou suite à leur dispersion aérienne, ou encore après relargage dans les réseaux d’eaux usées (produits antipuces, par exemple). Leurs effets sur le déclin des populations d’insectes sont bien documentés en milieu terrestre. Mais les insecticides présents dans l’eau ont également des effets dramatiques sur les populations de macro-invertébrés des rivières. De même, les herbicides impactent le développement des algues, avec, dans les deux cas, des effets en cascade sur le reste de la chaîne alimentaire.

Au-delà des pesticides, de nombreux autres micropolluants sont également présents dans les écosystèmes aquatiques. Ils sont notamment transportés par les eaux usées urbaines. C’est le cas par exemple des résidus de médicaments, comme les antibiotiques ou les contraceptifs.

Plusieurs études ont montré que ces derniers avaient des effets sur des espèces d’amphibiens ou de poissons : les mâles produisent moins de sperme et voient leur physiologie évoluer, au point parfois de produire des œufs. À terme, cette « féminisation » des mâles peut impacter les populations, et parfois même mener à l’extinction totale de certaines espèces au sein d’un écosystème.

Enfin, certains micropolluants comme les pesticides, les métaux lourds ou les PCB ont tendance à se stocker dans les organismes, notamment dans les graisses des poissons. On dit qu’ils sont bioaccumulables, car ils transitent et s’accumulent tout au long de la chaîne alimentaire… jusqu’à l’homme, lorsque celui-ci finit éventuellement par consommer ces poissons.

C’est une des raisons pour lesquelles il est difficile de dissocier impacts environnementaux et impacts sanitaires : en tant qu’êtres biologiques, nous dépendons étroitement de nos milieux de vie. C’est l’idée promue par de plus en plus d’organismes de santé et de protection de l’environnement, à travers le concept « une seule santé » (One Health).

Au-delà de ces dangers, beaucoup de questions et de suspicions

Même si la toxicité de certains micropolluants est d’ores et déjà avérée, il reste toutefois énormément d’inconnues quant à leur degré de dangerosité pour la santé et l’environnement. Ces incertitudes tiennent au caractère particulièrement complexe de ces molécules.

En premier lieu, il faut rappeler que ces substances sont extrêmement nombreuses et variées : on compte d’ores et déjà plus de 100 000 éléments chimiques introduits par l’homme dans l’environnement susceptibles d’être des micropolluants problématiques, et il en arrive sur le marché plusieurs centaines de nouveaux chaque année, si bien qu’il devient de plus en plus difficile d’en faire le suivi. C’est d’autant plus vrai que ces polluants sont souvent très persistants dans l’environnement, si bien que leur toxicité perdure même lorsque leur production a été arrêtée.

Pour parvenir à prouver la toxicité de ces substances, il faut mettre en œuvre des protocoles extrêmement longs et coûteux. C’est d’autant plus vrai pour les micropolluants que, bien souvent, ces derniers ont une toxicité chronique, c’est-à-dire qu’ils ont des effets à très faible dose qui s’expriment sur le long terme : cela rend la preuve de leur toxicité plus compliquée à établir. Et comme chacun d’entre nous est exposé, tout au long de sa vie, à une multitude de facteurs environnementaux différents (ce qu’on appelle un « exposome »), il est encore plus ardu d’en comprendre les interactions.

La difficulté s’accroît encore pour les perturbateurs endocriniens, pour lesquels la période de développement à laquelle un sujet est exposé (notamment au moment de la gestation, ou pendant la puberté) est plus importante que la dose d’exposition. Ainsi, une faible dose au mauvais moment peut être impactante, tandis qu’une dose plus importante à une autre période aura peu ou pas de conséquences.

Un autre facteur de démultiplication de l’incertitude est ce qu’on appelle communément l’effet cocktail : le fait que certaines molécules ont des impacts accrus lorsqu’elles sont associées entre elles. Concrètement, deux molécules ayant potentiellement peu d’impact reconnu peuvent, en s’associant, avoir des effets démultipliés. Dans un autre registre, on notera que la dégradation des micropolluants dans les milieux naturels conduit parfois à la formation de nouveaux éléments, parfois plus toxiques et bioaccumulables que les micropolluants d’origine. Or, ces éléments ne sont que rarement étudiés et suivis.

Pour toutes ces raisons, il est donc impossible de connaître avec certitude les effets réels des micropolluants. Nos connaissances actuelles sur leur nocivité ne représentent peut-être que la partie émergée d’un iceberg.

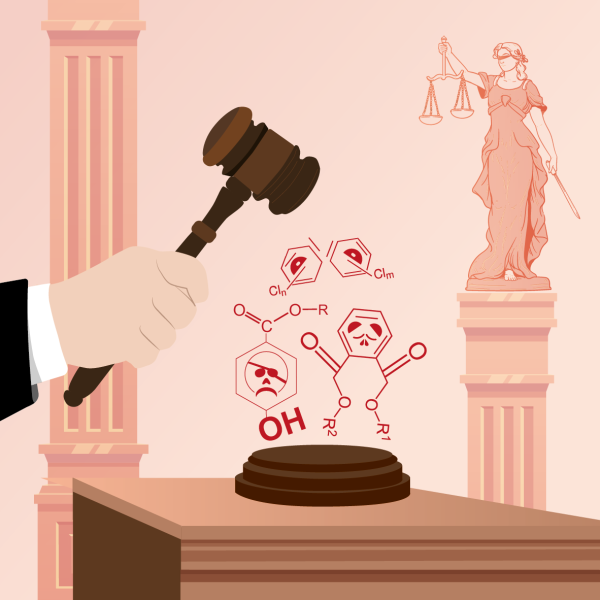

Un suivi partiel et des normes difficiles à établir

Dans ce contexte, il est impossible de tracer toutes les substances, dans tous les milieux concernés — eaux souterraines, eaux de surfaces, sorties de stations de traitement des eaux usées, etc. Les réglementations sont donc établies en fonction des connaissances, en priorisant les substances qui semblent les plus dangereuses et avec une réévaluation régulière des listes de micropolluants à suivre.

La tâche est rendue d’autant plus délicate que, en comparaison de polluants classiques, les protocoles de suivi des micropolluants (prélèvements, échantillonnages, analyses) s’avèrent plus délicats à réaliser. De leur côté, les normes ou préconisations de concentration dans le milieu ou dans l’eau potable sont sujettes à débat et mettent du temps à être acceptées et établies, eu égard aux nombreuses incertitudes susmentionnées.

Pour faire face à ces difficultés, des approches de suivi alternatives voient le jour. C’est le cas par exemple du suivi biologique (bioessais, biosurveillance) qui utilise des bioindicateurs — c’est-à-dire des organismes vivants qui réagissent à la présence de certains micropolluants. D’ores et déjà utilisées sur le terrain, ces méthodes dessinent une voie prometteuse pour nous aider à identifier et à mieux nous protéger des micropolluants présents dans l’eau.