On se rend compte que le dialogue évolue énormément depuis une dizaine d’années. Les gens se parlent sur un autre ton, et en profondeur. C’est aussi un phénomène culturel, on vit dans une région qui a l’habitude d’inventer des dispositifs qui rassemblent les acteurs, un peu sur le principe du Grenelle. Grâce à cela, nous avons une pluralité d’acteurs qui s’expriment, et les gens ont appris à se parler, quels que soient leurs intérêts.

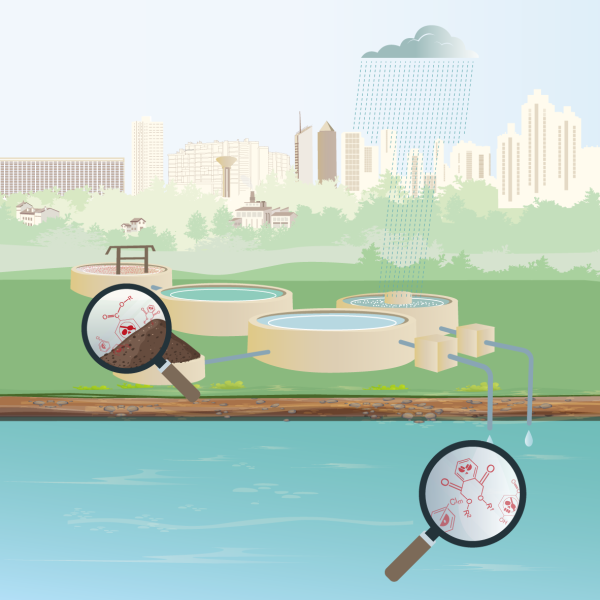

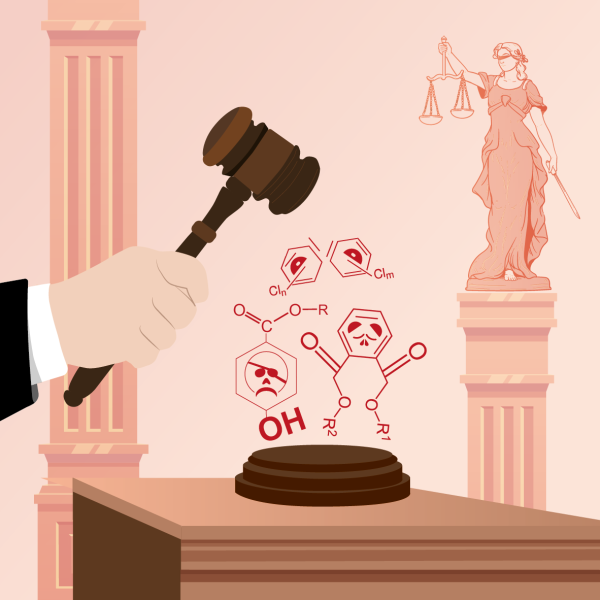

Quand on met la connaissance scientifique au cœur de ce mode d’échanges, cela permet d’aller beaucoup plus loin et d’apaiser le débat, tout en maintenant son intensité. Cela permet de mettre des mots scientifiques et une métrologie sur des exigences ou des questionnements. Cela permet aussi de parler de méthode : comment sont mesurés les polluants, quelles sont les limites des procédures employées, pourquoi ne mesure-t-on que 10 polluants dans l’air en continu ?

Les citoyens peuvent avoir des réponses de la part de l’Institut leur disant que cette étude répond à telle question, mais pas à telle autre. C’est ce qui fait évoluer le dialogue : en allant plus loin dans la compréhension des sujets.

Il y a une autre plus-value, également, sur le plan technique. On a parlé des citoyens et des collectivités, mais il y a d’autres acteurs qui sont extrêmement importants, ce sont les exploitants industriels, parce que ce sont aussi des décideurs : ils ont les capacités d’investir, de modifier leurs modes de production ou d’installer des filtres, par exemple. La vocation de l’Institut, c’est aussi de travailler avec les exploitants pour contribuer à modifier les conditions de production, afin de réduire les émissions environnementales.

Ce que l’on observe, c’est que les entreprises s’ouvrent de plus en plus. La confiance issue de ces quinze ans de relation avec les exploitants industriels paie aujourd’hui. On arrive à obtenir des données environnementales qu’on ne parvenait pas à avoir avant, ce qui nous permet d’avoir une vision plus précise et d’avancer plus rapidement dans nos interprétations.