Les mobilisations citoyennes ancrées sur les territoires : affronter les pollueurs sur le terrain

En matière de lutte contre les pollutions toxiques et chimiques, les mobilisations citoyennes les plus nombreuses sont sans aucun doute celles qui sont ancrées sur les territoires victimes de ces pollutions — le plus souvent consécutivement à une activité industrielle, minière ou même agricole.

Dans leur Histoire des luttes pour l’environnement, Anne-Claude Ambroise-Rendu et ses collègues montrent que ces mobilisations locales sont anciennes. Ils citent l’exemple de la mine de cuivre d’Ashio, au Japon, dont l’exploitation a généré à la fin du 19e siècle des pollutions majeures en métaux lourds et en anhydride sulfureux.

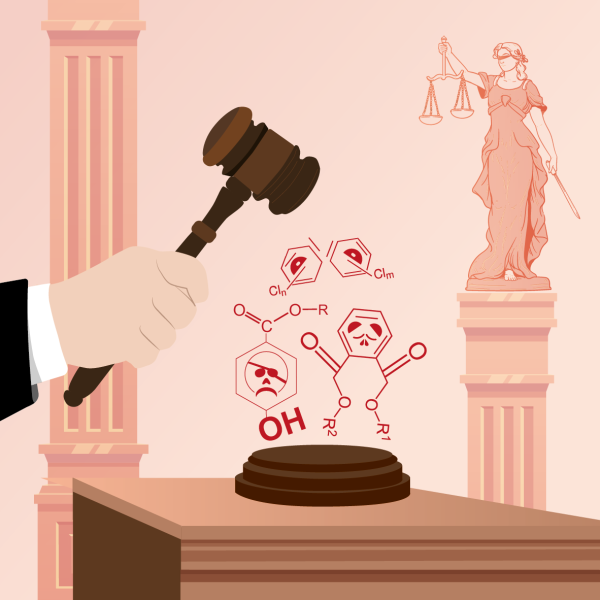

Un front de contestation est alors né, mobilisant quasiment tous les ingrédients des luttes qui suivront partout ailleurs : dénonciations des pollueurs par une poignée de lanceurs d’alerte, mobilisation des victimes, manifestations citoyennes, structuration des mouvements de lutte sous forme d’associations ou de syndicats, production d’études prouvant les effets de la pollution et ses causes, contestation de ces travaux par les industriels et les pouvoirs publics… jusqu’à la lente et progressive reconnaissance des dommages causés. Celle-ci sera parfois accompagnée d’une compensation financière accordée aux victimes et, dans le meilleur des cas, la mise en place de lois ou de normes environnementales plus strictes.

On retrouvera peu ou prou ces différentes étapes dans de très nombreux cas de pollutions toxiques au 20e siècle : que ce soit dans les années 1960 en URSS autour des pollutions industrielles du lac Baïkal, au Japon (à nouveau) dans la baie de Minamata polluée au mercure, ou encore aux États-Unis dans les années 1990, sur les territoires de Hoosick Falls et Parkersburg.

Ce dernier cas est devenu célèbre suite à la réalisation du film Dark Waters, qui retrace les mobilisations citoyennes autour d’une poignée de lanceurs d’alerte ayant permis de révéler la dangerosité de polluants alors ignorés du grand public : les PFAS — aujourd’hui connus sous le nom de « polluants éternels ».

La France n’a bien entendu pas échappé à cette dynamique. À Fos-sur-Mer, par exemple, les riverains se sont constitués en collectif pour questionner les effets de l’activité du port industriel sur leur santé. C’est cette démarche qui a été à l’origine de la création de l’Institut écocitoyen, aujourd’hui impliqué sur plusieurs territoires concernés par des pollutions toxiques — dont la métropole de Lyon, suite à la révélation de pollutions aux PFAS sur son territoire.

ONG et autres contre-pouvoirs citoyens : jouer le jeu des luttes d’influence

Une autre manière utilisée par les citoyens pour agir contre les pollutions toxiques consiste à se fédérer en groupes de pression aptes à peser dans le débat public. Autrement dit, « devenir un lobby citoyen pour contrer les lobbys industriels ».

Porté de longue date par des ONG environnementales généralistes, le combat contre les pollutions chimiques et toxiques a progressivement été relayé à partir de la fin du 20e siècle par des associations qui se sont spécialisées sur ce sujet. Souvent nés de combats locaux, ces mouvements se sont alors fédérés pour être entendus à un niveau national ou international.

Crée en 1998, l’International Pollutants Elimination Network regroupe par exemple plus de 600 associations locales ou nationales qui luttent contre la pollution chimique dans 120 pays. Elle relaie notamment la voix de ces ONG auprès des institutions internationales, pour peser dans les négociations portant sur ses champs de compétence.

En Europe, des coalitions d’ONG se forment régulièrement pour peser sur les législations européennes — par exemple en s’opposant aux industriels qui veulent remettre en cause l’obligation de déclaration d’usage de produits toxiques, ou encore en proposant une initiative citoyenne européenne planifiant la sortie des pesticides en Europe.

En France, des ONG comme Générations futures ou le Réseau Environnement Santé (RES) ont également vu le jour au tournant des années 2000, avec pour objectif de peser sur les débats nationaux, notamment en partageant certaines données jusqu’alors laissées sous silence. Les mobilisations du RES sont par exemple à l’origine de l’interdiction du bisphénol A dans les biberons, de l’interdiction de l’usage du perchloroéthylène dans les pressings et de la création de la Stratégie nationale Perturbateurs endocriniens.

Des écogestes au boycott : utiliser le pouvoir du consommateur ?

Enfin, un troisième type de mobilisation se fait jour depuis quelques décennies, en essayant de mobiliser le pouvoir du consommateur.

Une part importante de ces initiatives relève des écogestes : il s’agit d’inviter les citoyens à adapter leurs achats et leurs comportements pour réduire leur exposition aux produits toxiques. L’association WECF réalise par exemple des formations auprès de publics particulièrement sensibles aux perturbateurs endocriniens et autres micropolluants, pour les aider à identifier les bons gestes et limiter leur exposition.

Comme d’autres, cette association publie également des guides pratiques qui identifient les sources de polluants dans notre quotidien : cosmétiques, produits ménagers, jouets, ameublement, alimentation, etc. Pour chacune de ces thématiques, des listes de produits comportant des éléments toxiques sont dressées et des alternatives concrètes sont proposées. Une manière d’organiser une forme de résistance citoyenne, par le biais cette fois-ci des changements de comportement.

Dans le même ordre d’idées, certaines applications comme Yuka ou INCI Beauty permettent aux citoyens d’y voir plus clair quant à la dangerosité des substances contenues dans les produits qu’ils achètent.

Enfin, plus rarement, les mobilisations citoyennes ont pu aller jusqu’à l’appel au boycott de certains produits comportant des éléments toxiques, ou celui d’entreprises impliquées dans des pollutions massives — comme celles liées à la catastrophe de Bhopal, en Inde.

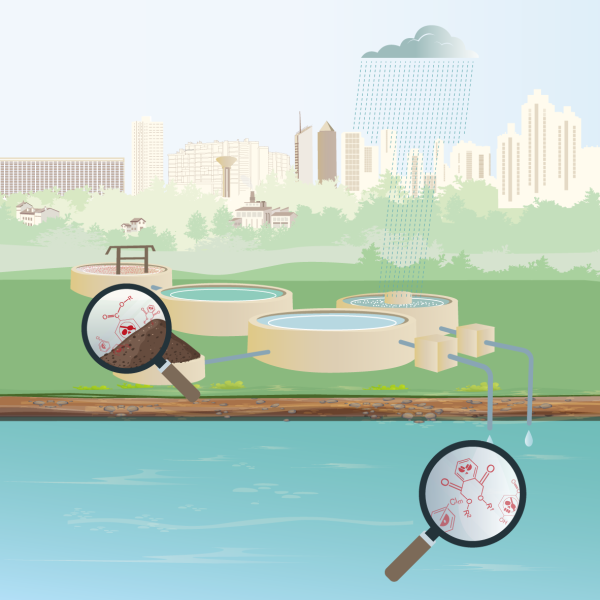

Une mobilisation citoyenne plus difficile sur les micropolluants de l’eau que sur d’autres enjeux ?

Si l’Histoire montre que ces différentes formes de mobilisations sont efficaces, il faut également constater que les micropolluants de l’eau ont encore du mal à devenir un enjeu fédérateur. Plusieurs caractéristiques de ces polluants peuvent expliquer cette difficulté.

Tout d’abord, à l’instar d’autres éléments toxiques, les micropolluants ont le grand inconvénient d’être invisibles. Leurs effets sont également difficiles à identifier et ne se révèlent bien souvent qu’à l’aune d’une exposition chronique.

Certaines de ces substances, comme celles qui perturbent le système endocrinien, échappent aux principes de toxicologie classique, comme le principe de Paracelse selon lequel La dose fait le poison. En ce qui les concerne, le moment d’exposition (petite enfance, femme enceinte, personnes immunodéprimées…) est plus important que la dose. Cela rend plus difficiles encore la mise en évidence de leur dangerosité et l’édiction de normes ou de seuils d’exposition.

Le fait que plusieurs dizaines de nouvelles molécules soient mises sur le marché chaque année rend par ailleurs leur suivi complexe, d’autant que c’est parfois en se combinant entre elles (ou en se dégradant sous forme de métabolites) que ces molécules représentent un danger plus important.

Les effets néfastes des micropolluants s’avèrent donc particulièrement difficiles à révéler. Prouver leur dangerosité peut parfois prendre des années et nécessiter des moyens très importants. De ce fait, la prise de conscience de la population demeure lente, malgré la montée en puissance de médias dits « alternatifs », qui portent ces thèmes dans le débat public. Et il est tout à fait possible que nous ne soyons aujourd’hui qu’aux prémices d’une véritable mobilisation citoyenne sur le sujet.