Le principe pollueur-payeur et la responsabilité élargie au producteur

Le principe pollueur-payeur est un principe d’économie et de droit qui trouve son origine chez certains économistes de l’environnement. Constatant que les pollutions sont le résultat de comportements qui échappent au marché (puisque polluer ne coûte rien), le principe proposé par les économistes consiste à donner un coût à la pollution, le plus souvent par le biais d’une taxe.

L’argent collecté est alors supposé compenser les dégâts causés par la pollution, ou couvrir les frais liés à sa réparation. Cette contribution peut également avoir un rôle dissuasif, amenant les pollueurs à changer de comportement pour éviter de la payer.

Le principe pollueur-payeur est devenu un principe de droit reconnu au niveau international en 1992, lors du Sommet de la Terre. Il a été retranscrit dans la loi française à partir de 1995. En 2004, la charte de l’environnement, adossée à la constitution française, précise que toute personne ou entité « doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi. »

Le principe pollueur-payeur est appliqué en Europe et en France dans plusieurs secteurs, notamment celui de la gestion des déchets, en appliquant ce que les spécialistes appellent un principe de « responsabilité élargie aux producteurs ». Dans certaines filières, comme celle des équipements électroménagers, une taxe appelée « éco-contribution » est adossée à chaque produit mis sur le marché. Elle permet de couvrir les coûts de collecte et de traitement de ces équipements lorsqu’ils arrivent en fin de vie.

Un principe déjà appliqué dans le domaine de l’eau

En France, le principe pollueur-payeur est également utilisé dans le domaine de l’eau afin d’inciter les utilisateurs de pesticides à réduire la quantité de produits qu’ils utilisent, grâce à une redevance pour pollutions diffuses. Une liste des produits concernés est dressée et fait l’objet d’un arrêté ministériel, qui précise le niveau de dangerosité de chaque substance.

La redevance est ensuite modulée en fonction de la toxicité des produits utilisés : plus ils sont dangereux pour la santé et l’environnement, et plus le montant de la taxe est important. En principe, cette redevance a deux objectifs :

- Elle doit inciter les agriculteurs à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires — ce qui ne se vérifie pas vraiment, du fait d’un niveau de redevance probablement trop peu dissuasif ;

- Elle doit également permettre de financer des actions visant à réduire l’usage de ces produits, notamment en permettant l’accompagnement et la formation des agriculteurs, dans le cadre du plan national de réduction de l’usage des pesticides (plan Ecophyto).

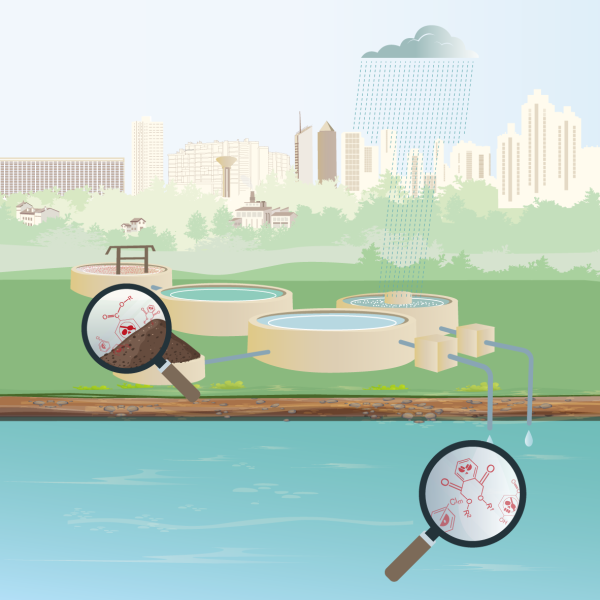

Dans le domaine de l’assainissement, le principe pollueur-payeur est également mobilisé avec la redevance de pollution de l’eau domestique, qui s’applique cette fois-ci aux particuliers et à certaines entreprises dont les rejets sont assimilables à la pollution domestique. Concrètement, la redevance est collectée par les exploitants du réseau d’eau potable (qu’il s’agisse d’une collectivité locale ou d’un délégataire privé) en proportion de l’eau consommée par les abonnés.

Le montant de la redevance est ensuite reversé aux Agences de l’eau, qui ont la charge d’accompagner les collectivités pour mettre en œuvre, entretenir et moderniser les systèmes de collecte et de traitement des eaux usées. Une redevance comparable existe également pour les usagers de l’eau non domestique, comme les agriculteurs ou les industries.

Face aux micropolluants, cibler les industries responsables ?

S’ils ont plutôt bien rempli leur rôle pour faire face aux pollutions traditionnelles, les systèmes de traitement des eaux usées sont aujourd’hui confrontés à un défi de taille, pour lequel ils n’ont pas été conçus : traiter les micropolluants.

Les solutions techniques aujourd’hui disponibles présentent des limites importantes, et la plupart des acteurs considèrent que la priorité doit être la réduction de ces substances à la source. Mais chacun s’entend également pour admettre que les technologies devront malgré tout faire partie de la solution. Or, ces équipements représentent un surcoût important par rapport aux techniques traditionnellement utilisées pour traiter les micropolluants.

Appliquer le principe pollueur-payeur en ciblant les produits qui contiennent des micropolluants permettrait à la fois de financer ces surcoûts, tout en incitant les consommateurs à s’en détourner — et par ricochet les entreprises à réduire l’usage des substances problématiques.

C’est dans cet esprit que la directive européenne sur le traitement des eaux urbaines résiduaires (DERU) a été révisée en 2024. Parmi les améliorations proposées, la directive prévoit un renforcement du traitement des micropolluants, accompagné d’une responsabilité élargie aux producteurs, qui cible de manière spécifique les industries des médicaments et des cosmétiques.

Le législateur part en effet du constat que, mis à part les campagnes de sensibilisation, les collectivités ont peu de leviers pour modifier les comportements des consommateurs. Pourtant, ces derniers sont souvent les principaux vecteurs de micropolluants présents dans les eaux urbaines résiduaires, à travers leur consommation de médicaments et de cosmétiques. Le principe d’une responsabilité élargie aux producteurs permettrait de faire peser le poids financier de la modernisation des systèmes de traitement sur ces industries, à hauteur de 80 % du surcoût estimé.

Un principe légitime, mais qui ne fait pas l’unanimité

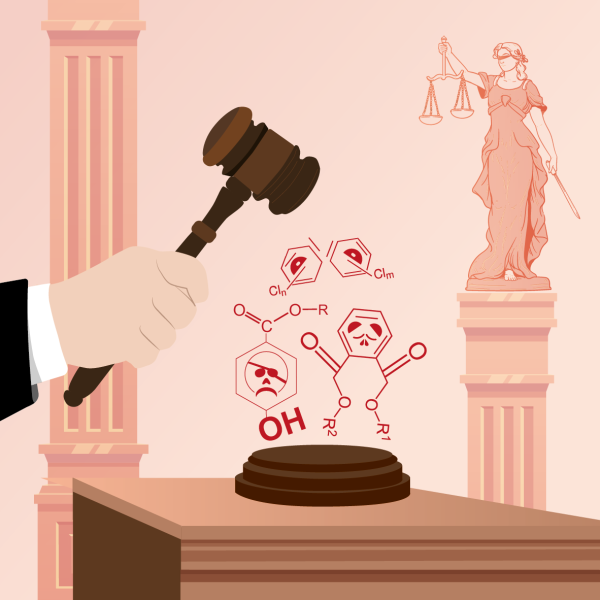

Si la responsabilité élargie aux producteurs proposée par la directive européenne peut sembler tout à fait légitime du point de vue des gestionnaires des eaux usées, il va sans dire que, à l’autre bout de la chaîne, les industriels ciblés ne l’entendent pas de la même oreille. En mars 2025, la Fédération européenne des associations de l’industrie pharmaceutique (EFPIA) a ainsi saisi la Cour de justice de l’Union européenne pour contester la directive.

L’EFPIA refuse notamment que les industries pharmaceutiques et cosmétiques soient les seules ciblées, arguant qu’elles ne sont pas les uniques sources de micropolluants présents dans les eaux usées. Une autre inquiétude des industriels tient aux estimations des surcoûts liés à la modernisation des systèmes de traitement réalisée par l’Union européenne, qui pourraient s’avérer inférieures aux besoins réels — ce qui risquerait d’accroître le niveau de la redevance par la suite.

Pour l’industrie pharmaceutique, de tels montants revus à la hausse pourraient mettre en péril le modèle économique du secteur, en particulier au niveau des entreprises qui produisent des médicaments génériques. Pour accroître leur pression, certains acteurs de la filière vont même jusqu’à prédire une pénurie de médicaments en Europe, ou une dépendance accrue aux importations.

Ces polémiques montrent, une fois de plus, que les micropolluants présents dans l’eau ont sans doute été ignorés pendant trop longtemps. Si les acteurs publics ont aujourd’hui le devoir de traiter cette pollution, il faudra pourtant bien, au final, que quelqu’un en assume les coûts. Ainsi, la pédagogie sur ces questions permet aux citoyens de s’en emparer, pour les situer enfin à la place qu’elles méritent dans la vie démocratique.