Des limites planétaires aux frontières du système Terre : quelles implications pour la Métropole de Lyon ? Synthèse

Article

La limite juste et sûre pour le climat : comment l’appliquer à la Métropole de Lyon ?

< Retour au sommaire du dossier

Article

La biosphère représente l’ensemble des organismes vivants sur Terre : animaux, végétaux, champignons et bactéries. Elle constitue un régulateur essentiel des stocks et des flux de nutriments (notamment d’azote, de phosphore) et joue un rôle central dans l’équilibre des cycles du carbone et de l’eau.

Si les perturbations de la biosphère par les activités humaines sont une cause reconnue d’appauvrissement de la biodiversité, elles altèrent donc également la capacité de la biosphère à réguler ces flux. Le bon état de la biosphère est ainsi garant non seulement du maintien de la diversité des espèces, mais aussi d’une meilleure robustesse du vivant face aux perturbations écologiques.

La préservation de larges zones d’écosystèmes naturels est à ce titre indispensable pour garantir les fonctions régulatrices et la stabilité du système Terre, dont dépendent toutes les espèces vivantes, y compris les humains (cf. encadré).

Une proportion importante des espèces est aujourd’hui menacée d’extinction. Et les tendances générales s’aggravent, avec une forte augmentation des taux d’extinction au cours du siècle dernier. Selon l’IPBES, cette érosion de la biodiversité est principalement la conséquence de l’activité humaine sur la biosphère, notamment, du plus impactant au moins impactant :

|

Afin d’évaluer des frontières justes et sûres du système Terre, deux objectifs complémentaires sont donc proposés pour définir l’intégrité de la biosphère, deux objectifs complémentaires sont donc proposés pour définir l’intégrité de la biosphère [1]. Il s’agit :

1. De maintenir des zones conservées à travers une superficie minimale d’écosystèmes naturels majoritairement intacts ;

2. De maintenir la fonctionnalité des zones anthropisées à travers un minimum d’espace naturel dans chaque kilomètre carré (zones agricoles, urbaines…) afin de garantir l’existence de ce que les spécialistes appellent des « contributions de la nature aux populations » (CNP) — par exemple la pollinisation, la régulation des maladies et ravageurs, l’accès à des zones de loisir, etc.

Ces deux critères, fondés sur une analyse de l’usage des sols, ne rendent pas compte de toutes les facettes de la biodiversité [2], mais ils permettent une évaluation synthétique applicable à l’ensemble de la surface terrestre.

Le second critère s’avère particulièrement pertinent à des échelles telles que celle de la Métropole de Lyon. Il s’appuie sur différentes études scientifiques pour définir la superficie, la qualité et la répartition spatiale des habitats écologiques qui permettent de garantir les CNP susmentionnées. Il permet également d’intégrer la notion de justice sociale à travers un objectif d’accès équitable à ces CNP.

Afin de territorialiser la limite planétaire liée à l’intégrité de la biosphère, il est donc possible de se référer aux deux critères susmentionnés.

La littérature académique définit une zone d’écosystème naturel « conservé majoritairement intact » comme un espace où les fonctions écologiques et la composition des espèces restent très proches de celles des écosystèmes non perturbés.

Cette définition n’exclut pas, par exemple, les zones d’activités humaines qui n’affectent pas ces fonctions écologiques de manière significative — comme le pâturage extensif ou l’exploitation soutenable de produits forestiers. Elle comprend donc des zones vierges ou pratiquement intactes, mais aussi des zones protégées ou peu impactées par l’activité humaine, et en bon état écologique.

En s’appuyant sur de nombreuses modélisations et sur des évaluations de la capacité de maintien de l’habitat pour la biodiversité et les différents cycles (carbone, eau et nutriments), Johann Rockström et ses collègues (2023) proposent d’établir la frontière juste et sûre suivante pour la biosphère : 50 à 60 % de la surface terrestre doit être couverte par des zones naturelles conservées en grande partie intactes.

Aujourd’hui, seulement 45 à 50 % de la surface terrestre de la planète est couverte par de telles zones. Cette frontière est donc dépassée. Mais ces mêmes auteurs estiment que des mesures de restauration de l’habitat naturel permettraient de revenir à des valeurs de 50 à 60 %.

On notera au passage que cette frontière a été définie pour les surfaces terrestres. Or l’enjeu de maintenir dans les mêmes proportions une partie des océans intacte est également indispensable pour conserver ses fonctions de séquestration du carbone et minimiser des extinctions supplémentaires d’espèces marines.

Si ce premier indicateur ne donne qu’une valeur quantitative à l’échelle de la planète, les données permettant d’estimer le second indicateur, dit d’« intégrité fonctionnelle », sont en revanche disponibles à l’échelle locale. Une étude publiée récemment (Mohamed et coll., 2024) permet d’estimer la proportion d’espaces semi-naturels présents en tout point des zones anthropisées.

Comme évoqué plus haut, l’intégrité fonctionnelle de la biosphère est définie comme « la capacité des écosystèmes urbains, agricoles ou autres écosystèmes modifiés par l’homme à fournir des fonctions écologiques et leurs contributions aux populations ». La définition de la frontière s’appuie sur un état de l’art qui a porté sur plus de 4200 études scientifiques évaluant la quantité, la qualité et la distance par rapport à un habitat semi-naturel minimale pour maintenir les CNP.

Il en ressort que chaque maille de 1 km² de zones anthropisées doit comporter au moins 20 à 25 % d’habitats semi-naturels diversifiés pour permettre aux espèces indigènes d’assurer leurs principales CNP : la pollinisation, la lutte contre les ravageurs et les maladies, la régulation de la qualité de l’eau, la protection des sols, l’atténuation des risques naturels et l’accès à la nature pour les personnes (pour permettre à ces dernières de bénéficier d’expériences physiques et psychologiques bénéfiques, en s’appuyant sur des études qui font le lien entre l’expérience « sensible » de la nature et la santé physique et psychique).

La frontière planétaire établie propose que 100 % des mailles de 1 km² respectent cette proportion minimale de 20 à 25 % de surfaces d’habitats semi-naturels. Seulement un tiers (31 à 36 %) de ces mailles vérifient cette condition en 2023 à l’échelle de la planète. Certaines zones, en l’absence d’habitats semi-naturels sur de grandes surfaces particulièrement perturbées par les activités humaines, présentent des symptômes de grande vulnérabilité face notamment aux effets du changement climatique. Ce constat plaide pour la mise en place de pratiques de régénération des habitats naturels pour restaurer les écosystèmes locaux et planétaires.

Dans le cadre des travaux menés par Duli Rashid avec la Métropole de Lyon, la méthode utilisée pour le cadre global des frontières du système Terre a été reproduite sur le périmètre administratif de la Métropole. Le calcul de l’indice d’intégrité fonctionnelle a été réalisé en utilisant les données d’affectation des sols de l’Agence spatiale européenne. [3]

La figure 1 représente le résultat de ce calcul qui affecte, pour chaque pixel de 10 m * 10 m, une valeur sur la proportion d’espaces semi-naturels existants dans le km² qui l’entoure. Le résultat est donné entre 0 (aucun espace naturel à proximité, en jaune) et 1 (100 % d’habitat semi-naturel diversifié, en bleu foncé). Ce résultat est à rapprocher de l’objectif d’au moins 20 (0,2) à 25 % (0,25) d’habitat semi-naturel diversifié accessible pour chaque surface d’1 km², proposé comme frontière à l’échelle planétaire.

Ainsi, dans la métropole de Lyon, les conditions de présence d’espaces semi-naturels sont respectées à 59 %. Au contraire, 41 % des espaces du territoire sont identifiés en déficit d’habitats semi-naturels diversifiés et ne respectent pas le seuil défini dans le référentiel des frontières du système Terre. En se basant sur les frontières naturelles dessinées par le Rhône et la Saône, la métropole peut ainsi être divisée en trois zones (figure 2) : au Nord, 54 % des espaces respectent la frontière. Ce pourcentage monte à 93 % à l’Ouest alors que, au contraire, seulement 27 % des espaces respectent la frontière au centre et à l’Est de la métropole.

On observe donc une répartition très inégale des espaces semi-naturels avec, sur la partie centrale et à l’Est, un fort déficit d’habitats propices à la biodiversité. Cela signifie également que l’accès à des espaces verts de qualité est plus difficile pour les personnes habitant cette zone — avec des effets potentiellement négatifs pour leur santé mentale et physique.

Comment tirer profit de ces informations ? Prendre soin des zones en déficit d’habitats semi-naturels permettrait-il d’améliorer la situation au niveau de la métropole ?

Si les cartes d’intégrité fonctionnelle permettent d’avoir une indication sur les zones en déficit d’habitats semi-naturels (en jaune clair sur la carte, figure 1), elles ne donnent en revanche pas d’information sur le potentiel d’amélioration.

À l’échelle de la métropole de Lyon, un indice permet d’identifier ce potentiel : l’« indice de plantabilité ». Il est associé à l’objectif de massifier la plantation d’arbres et d’arbustes sur le territoire métropolitain. Évalué et cartographié par le lab d’innovation publique de la Métropole, Erasme pour l’ensemble de la métropole de Lyon, cet indice identifie les zones les plus « faciles à planter ».

Pour révéler à la fois le manque d’espaces verts (« l’intégrité fonctionnelle ») et la possibilité d’en ajouter, Duli Rashid a proposé un indice composite : « l’indice de plantabilité fonctionnelle ». Ce dernier permet d’identifier des opportunités de zones à la fois « facilement plantables » et en déficit d’habitats semi-naturels (figure 3). Plus cet indice est proche de la valeur 1 (tendances rouges), plus les zones considérées constituent des opportunités intéressantes à étudier pour des projets de plantation, de végétalisation ou de renaturation. Les spécificités de chaque terrain et le contexte local sont ensuite à prendre en compte pour affiner la décision.

Ces zones d’opportunité potentielle se situent par exemple autour des communes de Cailloux-sur-Fontaine, Corbas, Mions, Quincieux, Chassieu, Montanay et Sathonay-Village. Ces espaces d’opportunité identifiés sont souvent des grandes surfaces agricoles dépourvues d’arbres ou de haies en densité suffisante.

L’enjeu de la biodiversité est aujourd’hui de mieux en mieux pris en compte par les acteurs publics. Il est alors souvent appréhendé à travers la question de la diversité des espèces, et se traduit notamment par la création de « réservoirs de biodiversité », c’est-à-dire des zones de protection qui sont autant que possible reliées entre elles par des corridors écologiques.

Ce travail de territorialisation de la frontière du système Terre pour l’intégrité fonctionnelle de la biosphère montre que la présence d’espaces semi-naturels d’une bonne qualité écologique est également un enjeu important. Il révèle que 41 % du territoire de la métropole de Lyon ne respecte pas la limite proposée, et que l’Est de la métropole est particulièrement concerné.

La définition d’un indice composite, mêlant cette mesure avec un « indice de plantabilité », fournit des éléments complémentaires pour aider à protéger la biodiversité et renforcer la robustesse des « contributions de la nature aux populations ». Ces données pourront par exemple être utiles dans l’optique de l’application de la loi ZAN (Zéro Artificialisation Nette), qui nécessitera d’opérer des arbitrages entre zones à artificialiser et à préserver ou à végétaliser.

Dans la dernière publication en date de la Commission de la Terre, qui travaille sur les frontières du système Terre, les auteurs suggèrent même d’aller au-delà de la non-artificialisation de nouvelles terres. Ils proposent, tout en étant conscients de la difficulté de la démarche, de restaurer environ 15 % des surfaces aujourd’hui artificialisées. Un objectif qui permettrait de se rapprocher de la frontière planétaire et qui, selon eux, aurait des bénéfices substantiels pour la biodiversité.

C’est un travail que la Métropole de Lyon a commencé à mettre en œuvre depuis plusieurs années en s’engageant à enlever plusieurs centaines d’hectares de béton sur son territoire d’ici à 2026, et à massifier la plantation d’arbres, d’arbustes et de surfaces végétalisées favorables aux pollinisateurs. Il s’agit d’une première étape, qui n’aura bien entendu un sens que si elle n’entraîne pas un report d’artificialisation sur les périphéries de la métropole.

Article

La limite juste et sûre pour le climat : comment l’appliquer à la Métropole de Lyon ?

Interview de Duli Rashid

Élève ingénieur à l’École des Mines de Saint-Étienne

Les limites planétaires : quelles questions sur le plan scientifique et politique ?

Article

Cet article revient sur quelques-unes des évolutions récentes : les préoccupations relevant de la justice et de la solidarité.

Article

Peut-on mesurer la responsabilité d’un territoire dans ce dépassement ? Et quelles leçons en tirer ?

Article

Appliquée à l’échelle locale, les indicateurs des « frontières du système Terre » participent à renouveler notre regard sur la biodiversité.

Article

Quel état du cycle de l’eau pour les territoires ?

Article

Quelles perspectives pour la Métropole de Lyon ?

Interview de José Halloy

Chercheur au sein du Laboratoire interdisciplinaire des Énergies de demain (CNRS)

Pénuries, crises sanitaires, dépendances accrues… Les signaux d’alerte se multiplient.

Étude

L’Anthropocène ou l’ère géologique dans laquelle l’activité humaine est devenue principale cause des déséquilibres terrestres.

Étude

L’imprudence de l’industrie chimique a failli détruire la barrière de protection naturelle que représente la couche d’ozone.

Dossier

Que sait-on des limites planétaires ? Quelles en sont les causes, les conséquences et quels sont les leviers d’action ?

Étude

Ces infographies permettent de comprendre les processus environnementaux qui pourraient mener à un effondrement planétaire.

Étude

Décryptage de l'état des lieux scientifique des processus environnementaux qui pourraient mener à un effondrement planétaire.

Article

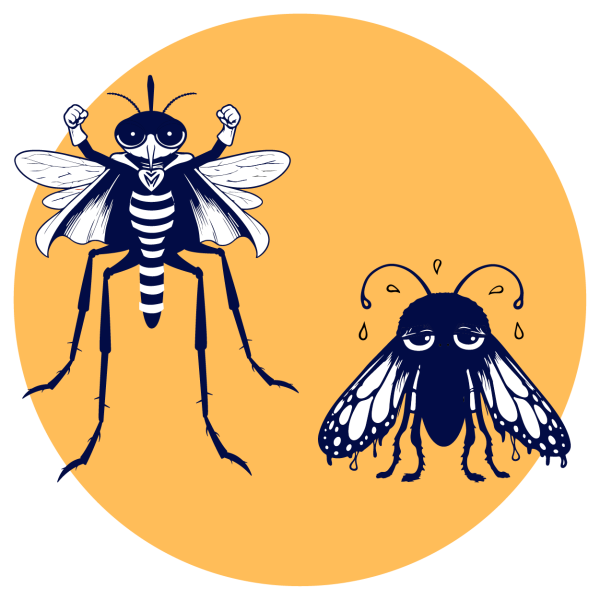

Comment l’Anthropocène favorise certains êtres vivants, tout en précipitant la disparition d’autres ?

Étude

La forêt, une réalité contrastée entre les attentes d’une société une source d’énergie et de matériaux biosourcés, mais également un levier pour lutter contre le changement climatique.

Interview de Jonathan Lenoir

Chercheur au CNRS, écologue au sein du laboratoire Écologie et dynamique des systèmes anthropisés (EDYSAN), Université de Picardie

Dépérissement des arbres, incendies dévastateurs, perte de biodiversité… Ces véritables poumons verts de notre territoire subissent de plein fouet le réchauffement climatique.