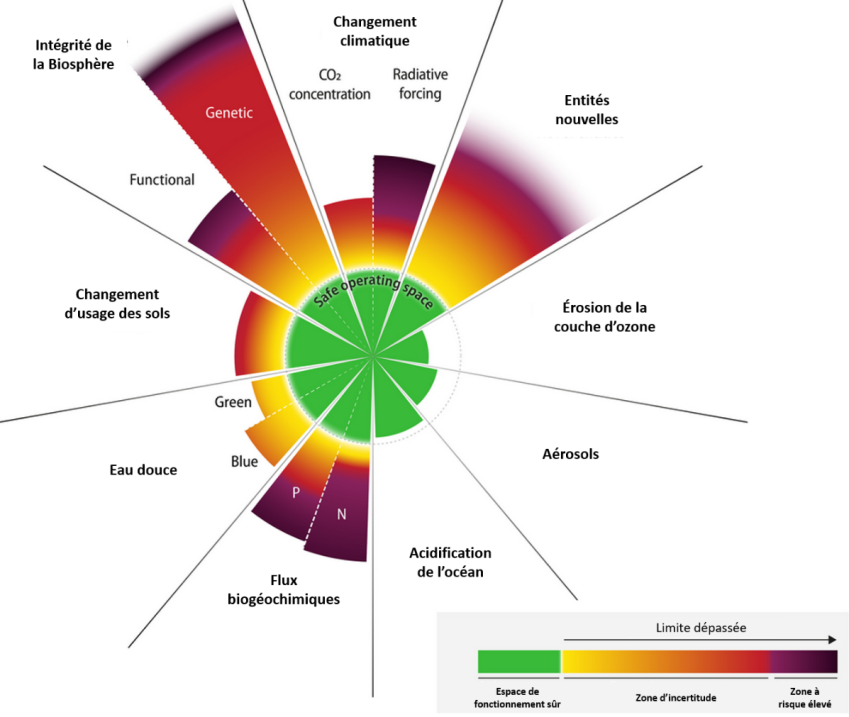

C’était à la fois intéressant et compliqué. D’abord parce qu’il y a deux limites, concernant l’eau de surface et les eaux souterraines.

Pour les eaux de surface, sur la métropole, on observe qu’il y a peu de variation liée au prélèvement direct sur le Rhône et la Saône. En revanche il y a deux barrages — les usines hydroélectriques de Cusset et Pierre-Bénite — qui peuvent avoir un impact sur l’altération des cours d’eau, selon la manière dont on prend en compte l’altération.

Cela montre deux choses : il n’y a pas de problématique majeure en matière de débit des eaux de surface à Lyon, mais une étude complémentaire pourrait être utile pour mesurer l’impact réel des usines hydroélectriques sur les écosystèmes. L’étude n’a pas été poussée plus loin, je n’ai donc pas de conclusion à ce propos.

Pour les eaux souterraines, on a un territoire qui dépend d’une nappe d’accompagnement, or les calculs portant sur des nappes d’accompagnement sont très complexes, si bien qu’on parvient difficilement à mesurer une différence entre prélèvement et recharge sur le territoire de la Métropole — en particulier, il est difficile d’estimer les recharges de nappe d’accompagnement du Rhône.

Cela nous a obligés à nous demander s’il n’y avait pas d’autres indicateurs qui pourraient être plus intéressants pour définir une limite. On n’a donc pas vraiment de conclusion sur cet enjeu, mais cela a permis de montrer qu’il y avait des problématiques locales à considérer, et que le cadre des limites planétaires défini à l’échelle globale n’est pas toujours adapté à cette échelle.