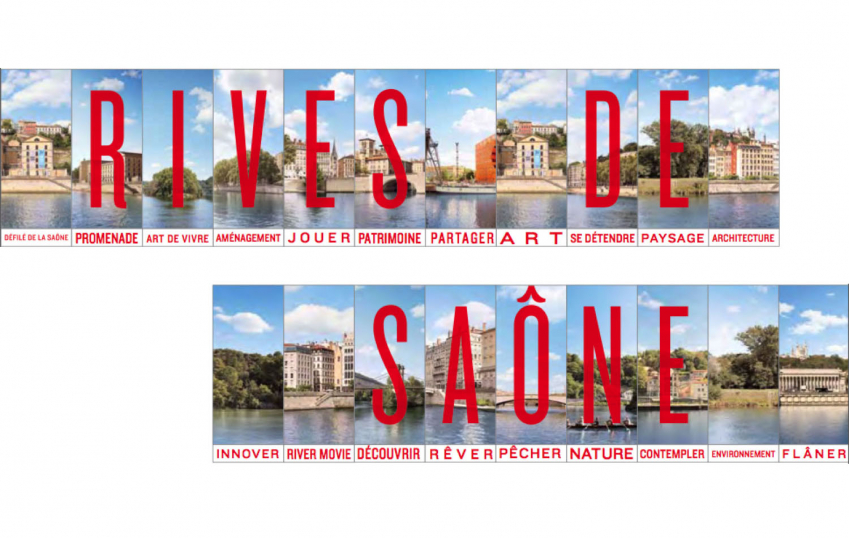

Qu’est-ce qui fait selon vous la singularité du projet d’art public « rives de Saône ». Est-ce l’ampleur, l’ambition d’un projet dont on dit qu’il est le plus important en Europe ?

Ce qui m’a intéressé, c’est l’ampleur de ce projet dans tous les sens du terme. Dans son étendue dans le paysage : 25 km de chaque côté de la Saône, ce n’est pas rien et ça le positionne comme l’un des plus grands projets d’art public en Europe ou dans le monde aujourd’hui. Ampleur également dans sa conception générale : normalement on nous convoque nous, domaine artistique, de manière isolée, après coup. C’est très rare pour les artistes d’avoir une concertation en amont avec la maîtrise d’œuvre, avec le contexte, les paysagistes. C’est bien mieux de construire des histoires qui soient plus larges, plus généreuses, comme une partition musicale.

Là ce que je trouve intéressant c’est non seulement d’avoir la conscience de l’histoire des lieux, mais aussi d’échanger avec des professionnels qui abordent les terrains, connaissent les histoires depuis l’intérieur, de partager avec eux des projets qui prennent ainsi une autre dimension.

Comment ont réagi les artistes que vous avez sollicités ?

Les artistes ont immédiatement répondu, passionnés par cette aventure particulière. Qui n’est pas simple : tout le monde n’est pas forcément intéressé à partager. Mais je pense que la collaboration d’énergies, de savoirs, est aujourd’hui nécessaire pour un projet culturel. On ne peut pas rester dans son coin et œuvrer comme si on était dans un bunker isolé.

Un artiste comme Tadashi Kawamata va travailler sur 25 km de long, c’est la première fois qu’il va pouvoir déployer son travail dans la durée et déployer surtout l’ensemble de son vocabulaire dans un lieu, ça ne lui était pas arrivé jusqu’à présent !

Ce qui avait motivé le choix de votre équipe pour assurer la direction artistique du projet Rives de Saône, c’est votre profil atypique, l’ouverture à des champs, des disciplines variés, le souci du partage avec le grand public. On vous connaît pour avoir assuré le co commissariat artistique de la Biennale d’art contemporain 2005, qui restera sans doute comme la plus « sensationnelle » - qui fait appel aux sens -, la plus ludique, voire la plus « fun ». Est-ce que vous vous retrouvez dans ces termes ?

C’est un peu ma touche, ma manière d’aborder les choses. C’est comme ça qu’on a co-inventé avec Nicolas Bourriaud le Palais de Tokyo à l’époque. C’est dans cet esprit aussi que j’ai développé l’institution que je dirige en Chine. L’Ullens Center for contempory Art à Pékin est devenu le lieu de ressources de toute une génération qui n’avait pas accès à la culture et s’y reconnaît désormais. Et ces jeunes n’ont pas l’impression qu’on les prend pas pour des idiots parce qu’ils ne connaissaient pas le vocabulaire du milieu.

La pédagogie, la médiation, a toujours été au cœur de mes problématiques artistiques. Depuis le départ, j’ai travaillé non pas dans des lieux dédiés à la création contemporaine mais j’ai focalisé mon intérêt, au tout début des années 90, sur les lieux de la réalité : un aéroport à Montréal, plein d’endroits à New-York, Hambourg ou Bordeaux, directement en lien avec la réalité, et non pas camouflés dans un lieu protégé pour la création où dès lors qu’on entre on sait que c’est de l’art et donc tout fonctionne bien. Au contraire : j’ai été confronté aux vents et marées de la réalité.

Or quand vous parlez à monsieur et madame tout le monde, vous comprenez que vous devez laisser de côté votre vocabulaire universitaire quand bien même ce vocabulaire est passionnant. Il faut réapprendre à vous comporter en fonction de l’actualité et des contextes dans lesquels vous êtes. Partout où je me trouve dans le monde, et notamment en Chine où je suis depuis trois ans, j’ai dû réapprendre à me comporter autrement. C’est une autre culture, un autre monde. J’ai cette manière de faire particulière qui est de croire au contexte, aux autres, non pas de manière boy-scout et naïve, mais je pense que toute personne peut apporter au dialogue et au débat. La culture n’est pas réservée qu’à un seul groupe, on peut ouvrir ce groupe à d’autres personnes qui n’y avaient pas accès pour mille raisons – de temps, de culture, d’éducation, etc.

Ce souci du public n’est pas encore plus fort quand il s’agit d’intervenir dans l’espace public ?

L’art dans l’espace public, c’est la violence de la réalité du monde dans lequel on est. Une œuvre peut exister dans une institution ou une galerie comme œuvre d’art. Mais parfois, si vous la transposez immédiatement dans la réalité, elle ne se lit plus. Le contexte de la rue, du monde réel est très différent de celui de l’institution ou de la galerie où je fais ce que je veux comme je veux quand je veux. Le monde réel est régi par des règles sociales, de communauté où nous partageons cette communauté avec d’autres personnes qui n’ont pas forcément les mêmes approches, cultures, modes de vie que vous. Il s’agit donc de les intégrer sinon vous risquez être exclu, vandalisé, incompris.

Il est capital que les œuvres soient immédiatement appropriées par les premiers usagers qui sont les résidents. Si les résidents ne comprennent pas ce qu’ils ont chez eux, ils ne pourront pas demander à d’autres de les comprendre. C’est un respect minimum que nous avons l’intention de développer ici : avoir une approche pédagogique et de médiation sur le terrain. Nous sommes en train d’étudier pour avoir les moyens les plus cohérents par rapport au contexte, les plus contemporains par rapport à la médiation d’aujourd’hui. Il s’agit de faire en sorte que nos premiers médiateurs soient ceux qui habitent et fréquentent ces lieux au quotidien.

La notion d’usage a-t-elle été déterminante ?

Elle a été capitale dans ce projet. Quand on est au bord d’une rivière comme la Saône, sur un parcours de deux fois 25 km, si vous ne mettez que des œuvres de manière passive, ça risque d’être difficile. Il s’agissait d’essayer de développer des expériences qui proposent aux personnes de pouvoir se retrouver dans une position active et non pas passive. De passer quasiment au-delà du miroir, ne pas se retrouver dans une position « classique » de l’art : je me mets à distance pour regarder une œuvre. Mais au contraire peut-être de s’y retrouver au centre, comme l’acteur, l’activeur. On peut par exemple s’asseoir dans le paysage, etc. C’est un parcours possible, qui n’est pas obligatoire.

Quel regard portez-vous sur l’art public à Lyon ?

Vous avez un très bon cas d’art public à Lyon : Daniel Buren est un excellent cas de figure, et vos parkings ici sont des exemples extraordinaires de réussite d’intégration de l’art contemporain dans l’espace public. Mais il y a également un bon nombre d’œuvres qui ne sont pas signifiantes, qui sont là, comme tombées du ciel.

Quelle est pour vous la fonction de l’art dans l’espace public ? Sont-elles là pour résoudre des problèmes, décorer, amuser, changer la perception de son environnement ?

Souvent on nous appelle, nous monde de l’art, pour colmater des problèmes que personne n’a réussi à gérer. On nous appelle en dernier lieu comme si l’art pouvait sauver le monde, résoudre tous les problèmes que les autres n’avaient pas résolus. Les artistes ne sont pas des magiciens, ils ne sont pas des troublologues de la cité : l’art ne peut pas, par un coup de baguette magique, résoudre les maux de la société. C’est beaucoup plus complexe que ça.

Il s’agit plutôt de montrer le réel avec un autre regard. L’art dans l’espace public c’est aussi amener à un plus grand nombre la culture d’une époque, une culture à laquelle ce grand nombre n’a pas eu forcément accès.

Pourquoi avez-vous baptisé le projet « River movie » ?

On est le long d’un cours d’eau ; c’est donc comme un flux d’images qui sans arrêt bouge. Vous pouvez être arrêté sur l’eau ou sur les quais, mais le ciel qui est au-dessus de vos têtes est un film qui ne s’arrête jamais et ne se reproduit jamais deux fois de la même manière.

Il s’agit de construire une histoire collective, pas celle de Jérôme Sans ou celle de Gérard Collomb, l’histoire de différentes personnes qui ont réfléchi ensemble à construire quelque chose qui puisse à la fois être cohérent et pas arrêté, ni par un début ni par une fin. C’est une histoire en continu, à suivre, de chaque côté. C’est un film qu’on peut voir à chaque moment, à chaque séquence. Je prends souvent la référence du soap opéra, une série télévisée dont on peut rater deux épisodes, sans rater tout le film. Là c’est un peu de la même manière que chacune des séquences a été pensée : elle peut vivre de manière autonome, être isolée : vous pouvez très bien n’aller qu’au Palais de justice voir l’œuvre de Elmgreen & Dragset, ou vous retrouver inscrit dans le paysage dans ce promontoire de Lang & Baumann où vous serez seul dans le paysage pour respirer autrement la nature et le monde vivant.

Que vous apprend ce projet Rives de Saône ?

J’ai collaboré avec des architectes, mais je n’avais jamais travaillé sur le paysage. Personnellement, je trouve ça extraordinaire. J’ai appris énormément sur le paysage. Je suis arrivé en ne connaissant quasiment rien. C’est ce qui m’intéresse : me remettre à zéro, me mettre en péril, construire à plusieurs, chacun apportant sa contribution. Vous serez surpris ! Vous verrez la différence entre l’avant et l’après, même si on ne voulait pas faire du sensationnel. Il ne s’agit pas de faire ici l’œuvre monumentale de tel ou tel artiste. Il s’agit avant tout d’un dialogue avec un paysage.