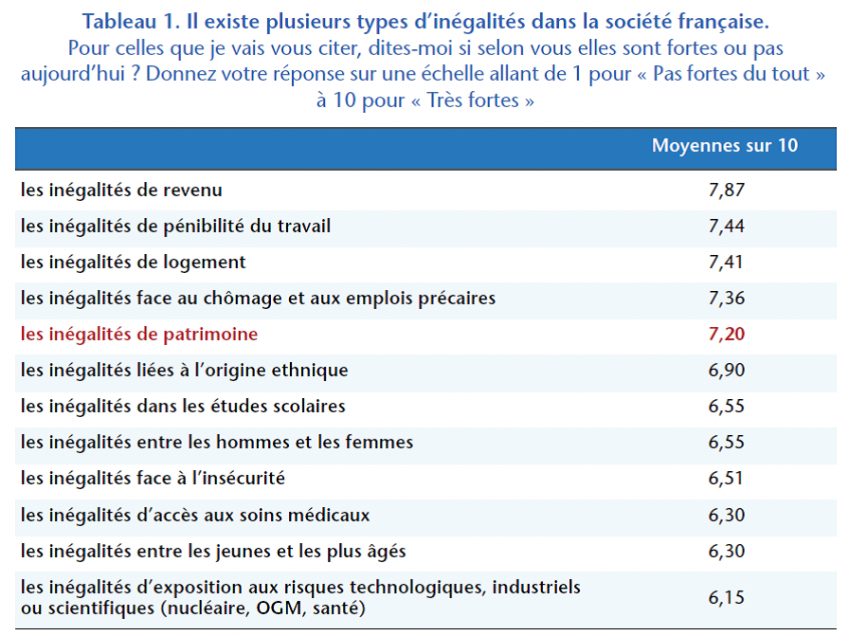

Effectivement, ce sentiment d’injustice n’est pas le même selon que l’on se situe en haut ou en bas de la hiérarchie socio-professionnelle ou des niveaux de diplôme. On voit qu’il est plus fort en bas. C’est moins vrai pour l’appréciation des inégalités qui varie moins selon les catégories sociales. Il faut donc bien distinguer inégalités et injustices, car les premières ne vont pas toujours être perçues comme des injustices. Il y a un consensus dans la société française pour dire que les inégalités de revenus sont fortes – sur ce point, il n’y a pas d’écart important entre les catégories sociales – mais il y a un écart important sur l’injustice que constitue ou non cette inégalité, les plus riches ayant tendance à moins y voir d’injustice. Nous avons posé une question aux gens pour connaître l’idée qu’ils avaient des écarts de rémunérations des professions en leur demandant : « Selon vous combien gagne un ouvrier qualifié, un employé dans un magasin, un PDG d’une grande société, etc. ». Il en ressort que les gens ont une assez bonne perception des salaires les plus bas mais qu’ils peinent à bien évaluer les revenus des professions qui sont en haut du spectre. C’est même assez impressionnant ; ils parviennent à donner quasiment le salaire moyen d’un ouvrier, mais sous-estiment les très hauts revenus. Donc, non seulement les Français estiment majoritairement vivre dans une société inégalitaire mais, en plus, ils sous-estiment ces inégalités. Pour savoir quelle vision ils avaient, cette fois, de la justice, et non des inégalités, on leur a demandé d’estimer quels revenus chacun devrait percevoir pour que cela soit juste, c’est-à-dire de combien il faudrait augmenter certains revenus, par exemple ceux des ouvriers, ou dans quelle mesure en diminuer d’autres, comme ceux des PDG. On a ainsi eu une mesure indirecte à la fois de la perception des inégalités et de la perception de la justice, et cela sans faire appel à des concepts parfois compliqués de justice sociale [4]. Ce mode de questionnement est intéressant parce que la justice sociale est une notion très complexe à objectiver et à mesurer en dehors de la perception qu’en ont les personnes. Pour pouvoir la mesurer, il faut de toute façon se référer (explicitement ou implicitement) à une théorie de la justice, or on ne mesurera pas la même chose selon, par exemple, que l’on est rawlsien ou non. Pour les inégalités, c’est plus simple, même si on peut toujours discuter de la meilleure façon de le faire. Par exemple, est-ce qu’on prend en compte l’indice de Gini [5] comme le font la plupart des organismes internationaux ou est-ce qu’on l’écarte, comme le souhaite Thomas Piketty, au motif qu’il amalgame des niveaux de vie trop hétérogènes ? Mais ce sont des discussions de statisticiens et l’on voit bien qu’il est très difficile d’expliquer la hauteur du sentiment d’injustice si l’on se contente de l’expliquer en cherchant à le rapprocher d’une objectivation des inégalités.

[4] Voir Michel Forsé et Maxime Parodi, « Perception des inégalités économiques et sentiment de justice sociale », "Revue de l'OFCE", vol. 102, n° 3, 2007

[5] « L'indice (ou coefficient) de Gini est un indicateur synthétique permettant de rendre compte du niveau d'inégalité pour une variable et sur une population donnée. Il varie entre 0 (égalité parfaite) et 1 (inégalité extrême). Entre 0 et 1, l'inégalité est d'autant plus forte que l'indice de Gini est élevé. Il est égal à 0 dans une situation d'égalité parfaite où la variable prend une valeur identique sur l’ensemble de la population. À l'autre extrême, il est égal à 1 dans la situation la plus inégalitaire possible, où la variable vaut 0 sur toute la population à l’exception d’un seul individu. Les inégalités ainsi mesurées peuvent porter sur des variables de revenus, de salaires, de niveau de vie, etc. », INSEE. En ligne : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1551