Veille M3 / Au jour le jour, « prendre le temps de vivre » ?

Article

Renverser le rapport au temps pour changer les rapports de force et les hiérarchies sociales ?

Interview de Yvon LEPRINCE

<< Le fleuve avait disparu... >>.

Le SMIRIL est en charge de l'aménagement de la section du Rhône naturel, ou vieux Rhône, qui s'étend sur 10 km au nord de Grigny. Créé en 1995, il associe les sept communes riveraines à l'origine du projet, le Grand Lyon et le Conseil Général du Rhône, et travaille en lien avec la CNR, l'Agence de l'Eau, la Préfecture de Région Rhône-Alpes et la Région Rhône-Alpes

Entretien avec Yvon Leprince, Directeur du Syndicat Mixte du Rhône, des îles et des Lônes [anciens bras du Rhône] (SMIRIL), et réalisé pour la cahier Millenaire3 n°25 "Lyon et les fleuves, les retrouvailles" (déc 2001).

Quel est le rôle du SMIRIL ?

Avant la création du barrage de Pierre-Bénite, il existait un ensemble d'usages qui ont disparu à cause de l’affaiblissement du débit du Rhône naturel qui est passé de 1000 m3/s à 10- 20 m3/s. Les riverains vivaient avec le fleuve, lieu de promenade où les enfants venaient apprendre à nager et qui accueillait de nombreuses activités : pêche, joutes, nautisme, etc. Le fleuve avait disparu avec le barrage, puisqu'à certains endroits, en période d'étiage, on pouvait le traverser à pied alors qu'auparavant sa traversé à la nage représentait un rite de passage marquant l'entrée dans l'âge adulte. L'eutrophisation avait favorisé la prolifération des algues, le lit s'était envasé, l'eau sentait mauvais, etc. Les berges avaient été désertées par l'usage familial d'autrefois et colonisées par les décharges, les maraudeurs, etc. Le projet du SMIRIL a pris naissance lorsque la commune de Vernaison a souhaité retrouver un Rhône plus vif, avec un débit plus important.

Quels aménagements ont été nécessaires ?

D'une manière générale, les promoteurs d'aménagements industriels nuisibles à l’environnement n'assument pas les coûts liés à la réparation des dégâts infligés qui sont, le plus souvent, supportés par les collectivités locales ou par l'État, c'est-à-dire par l'impôt. On ne remet pas en cause les aménagements qu'il fallait faire il y a quelques années, lorsqu'il fallait produire de l'électricité et améliorer la navigabilité, mais il y a aujourd'hui d'autres demandes qu'il faut également satisfaire, et la question du financement se pose.

Est-il logique que la collectivité paye plutôt que les industries alors qu'elles ont tiré un profit financier des excès qu'elles ont pu commettre ?

C'est tout l'enjeu du débat concernant la réhabilitation du Rhône. Ce n'est pas simplement réhabiliter un fleuve, mais poser la problématique de la répartition des coûts.

Quelles sont les réponses pour le cas particulier des îles et des lônes ?

Deux éléments ont joué pour solutionner ces problèmes de financement. Pour revivifier le Rhône, il fallait remettre de l'eau dans le cours naturel du fleuve. Cela impliquait d'augmenter le “débit réservé” c'est-à-dire le débit minimum que le concessionnaire doit maintenir, à la demande de l'État, dans le vieux Rhône. L'installation d'une turbine à l'entrée du vieux Rhône a permis de “rentabiliser”, au plan de la production électrique, une partie de l'eau prise au canal. Ce qui n'est pas négligeable puisqu'on a obtenu un débit de 100 m3 (contre 10-20m3 auparavant).

Ensuite, grâce à une volonté politique forte, notamment à Vernaison et dans les communes riveraines, et à une grande mobilisation des différentes structures comme le Grand Lyon avec la mission Ecologie Urbaine et la mission Environnement du Conseil Général, on a obtenu que 80% des 100 millions soient financés par les responsables des aménagements précédents, c'est-à-dire la CNR et l'Agence de l'Eau.

La remise en eau suffit-elle à restaurer des usages disparus ?

Non, et le projet du SMIRIL va plus loin. L'augmentation du débit réservé a été accompagnée d'un réaménagement des lônes qui ont été recreusées. Par ailleurs, nous avons développé trois autres axes : la “renaturation” du milieu naturel, l’information en direction du public pour la réappropriation du fleuve par les riverains, et enfin un suivi scientifique des milieux aquatiques pour tirer les leçons de cette opération.

Quelle est la part réalisée et celle qui reste encore à engager ?

La remise en eau a été faite en juin 2000, les lônes ont été restaurées. Nous avons mis en place l'information et la signalétique spécifique dans les zones à risques technologiques qui bordent le couloir de la chimie ainsi que pour prévenir les risques liés aux éventuelles montées des eaux bien qu'elles soient ici toujours progressives et sans effet de vagues.

Il nous reste à poursuivre l'aménagement du site et sa mise en valeur pour le public : réalisation de parkings d'accueil, d'accès, mise en place de signalétiques, etc. Mais nous ne voulons pas nous orienter vers un tourisme de masse. Il n'y aura ni guinguettes ni bases nautiques. La philosophie de l'accueil du public est liée a la philosophie des communes porteuses du projet d'aménagement. Elle prône simplement la réhabilitation du site et l'accueil restreint de promeneurs, de groupes scolaires, etc., venant à la découverte de la vie du fleuve. Bien sûr, les lieux d'accueil du public sont davantage aménagés que les zones classées par arrêté de protection de biotope. Mais on souhaite plutôt accueillir un public local et conserver aux lônes et aux îles leur caractère naturel.

Article

Renverser le rapport au temps pour changer les rapports de force et les hiérarchies sociales ?

Article

15 mots-clés essentiels pour comprendre les enjeux liés à la qualité de l’air et à la pollution atmosphérique

Étude

Comment garantir à tous un air plus sain ?

Article

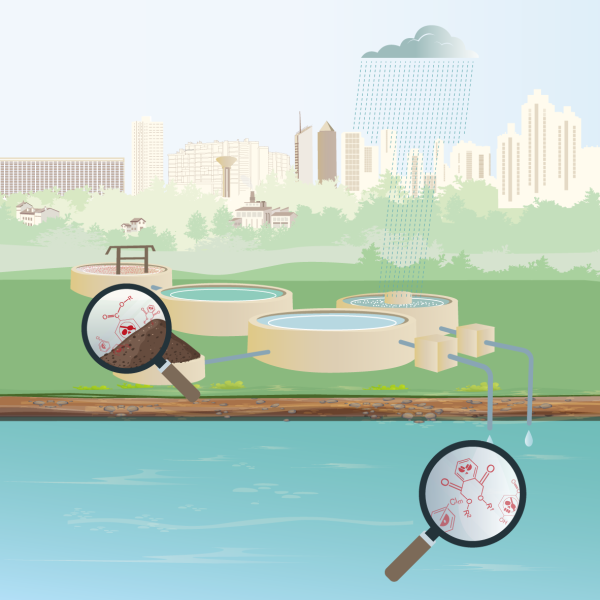

Cette infographie vous éclaire sur les micropolluants, leur diffusion et leurs impacts, ainsi que sur les moyens d’action déployés par la Métropole de Lyon pour limiter leur propagation.

Interview de Olivier Aïm

Maître de conférences en Sciences de l’information et de la communication, chercheur en théorie des médias et industries culturelles

Quelles sont les grandes évolutions en matière de surveillance ?

Article

Le concept de « normes pratiques » est intéressant pour qui veut déployer un dispositif de contrôle et de sanction.

Interview de Philippe Huneman

Directeur de recherche CNRS à l’Institut d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques

Quel est le sens du mot profilage et quels sont ses principaux mécanismes ?

Article

Découvrez les témoignages de figures marquantes de l’histoire du Défilé pour remonter à ses origines.

Interview de Fabrice Hamelin

Professeur de sociologie à l’Institut d’études politiques de Fontainebleau-UPEC

La politique de sécurité routière est une politique du quotidien.