Ce qui frappe tout d’abord dans l’analyse locale du Volet culture de la Politique de la ville, c’est l’ancienneté du service et sa continuité. En effet, dès 1994, a été désigné un Chargé de développement culturel. En coordination avec les 3 élus délégués sur ce dossier à la Ville de Lyon (Politique de la ville, direction des affaires culturelles, animation et grands événements), une Mission de coopération culturelle s’est peu à peu structurée. Aujourd’hui, elle compte 4 personnes (1 chef de mission, 2 agents de développement culturel, 1 secrétaire), un effectif qui peut paraître modeste, mais qui demeure néanmoins une exception dans le paysage national.

Ce mode de fonctionnement a permis d’assurer une vision à moyen terme. Il faut aussi noter que depuis 2005, ce service est rattaché à la direction des affaires culturelles, ce qui lui confère une légitimité spécifique. Plus largement, on constate que la Mission de coopération culturelle de la Ville de Lyon s’inscrit à l’intersection des politiques culturelles « de droit commun », sans pour autant renoncer à sa fonction première de soutien au développement culturel sur les quartiers Politique de la ville.

De fait, au cours des dernières années, ce sont en moyenne 300 projets qui ont été soutenus. D’un point de vue opérationnel, ce service joue un rôle d’expertise tout à fait original, cherchant à concilier les impératifs professionnels émanant du monde de l’art avec ceux propres au développement social. Cette fonction de médiation entre des univers éloignés peut être considérée comme une des spécificités les plus marquantes du Volet culture à Lyon comme au plan national.

Une forte croissance des crédits entre 2000 et 2009 Sur la décennie écoulée, on constate que les crédits engagés sur le Volet culture par l’État ont été multipliés par 2. De 600 000 euros en 2000, ils sont passés à 1 500 000 euros en 2008, pour revenir à 1 300 000 en 2009. Tous financeurs confondus, en 2008, ce sont quelque 250 projets qui ont été soutenus pour un budget de 9,6 M d’euros. |

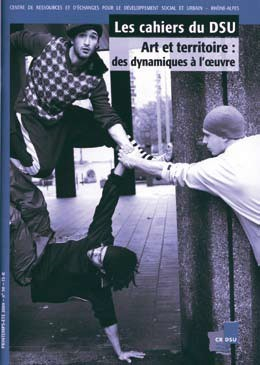

Pour expliquer sa réussite, il faut rappeler que cette Mission inscrit son action sur un territoire où se distinguent plusieurs actions marquantes, au premier rang desquelles on placera l’émergence du hip-hop et l’expérience du Défilé de la Biennale de la danse. L’attitude sur le hip-hop a été originale en ce que cette pratique a très vite été confrontée à des chorégraphes contemporains. Le Défilé a fait la démonstration qu’il était possible de concilier exigence artistique et participation de néophytes, voire innovation artistique. Ces actions ont été parmi les premières à émaner d’un dispositif extérieur au champ culturel légitime, à avoir été reconnues à une grande échelle.

Pour autant, elles ont aussi, aux yeux de beaucoup d’observateurs rempli leur mission sociale, bien que sur ce point, le débat demeure ouvert. La Mission de développement culturel, a sans doute su s’appuyer sur ces réussites, pour argumenter de la poursuite d’actions dans le cadre du Volet culture de la Politique de la ville. Mais elle a aussi initié des innovations en termes de politiques publiques.

L’exemple le plus marquant étant son action pour inciter les institutions culturelles lyonnaises à s’intéresser au développement culturel dans les quartiers sensibles de Lyon. Ce projet a été formalisé dans une Charte de coopération culturelle, qui rassemble une vingtaine d’institutions culturelles et qui définit pour elles un cadre d’intervention. Le principe étant celui du volontariat, leur budget n’est pas abondé sur une ligne spécifique.

Malgré cela, certaines institutions culturelles ont entrepris de s’investir sérieusement sur ces questions. C’est par exemple le cas pour l’Opéra National de Lyon, qui s’est doté de deux chargés de missions sur ces actions. « Cette charte constitue un outil utile et précis pour organiser un partenariat efficace entre les partenaires et intégrer avec succès la complexité des paramètres qu’implique une relation entre des artistes, des institutions culturelles et des habitants de quartiers prioritaires » (in Cucs 2007-2009, p.48). Elle devrait être élargie dans le prochain Cucs, aux communes et institutions culturelles de l’agglomération.

Plus classiquement au regard des actions menées ailleurs sur le territoire français, le Volet culture cherche à associer à chaque quartier en Politique de la ville au moins un projet réalisé avec une équipe artistique. Sous réserve d’un travail plus approfondi, on peut constater que le paysage culturel de l’agglomération a été profondément transformé par l’action du Volet culture de la Politique de la ville. En effet, alors qu’on avait un territoire où la place des institutions culturel- les était largement prédominante, à partir du début des années 90, la situation change, et aujourd’hui l’offre culturelle est à la fois mieux répartie et très différente.

Une politique qui peine à retenir l’attention du monde de la recherche

Entre 1980 et 1995, les experts sont rares, et les chercheurs aussi : il y a un manque flagrant de compétences extérieures au domaine. Peut-être parce que, initié de manière expérimentale, le Volet culturel demeure peu visible avant qu’un événement ne le mette en lumière : le Défilé de la Biennale de la danse à Lyon.

Au-delà de ce manque de visibilité, cette politique demeure très largement ignorée du monde de l’art légitime, qui domine encore à cette époque le champ culturel : elle est considérée comme un avatar des actions socioculturelles et à ce titre, reléguée hors du champ de l’art. Curieusement, les chercheurs académiques semblent avoir fait leur cette vision assez conformiste des frontières du champ culturel, et cette politique ne suscite guère leur intérêt avant le milieu des années 90.

Cependant, les professionnels qui font appel à des artistes dans le cadre du Volet culture sont en quête de regards extérieurs, d’évaluations, voire de travaux scientifiques qui leur apporteraient un éclairage sur le processus très empirique qu’ils ont mis en œuvre. S’appuyant sur des intuitions, des options militantes, des « envies de faire », cet appel à des artistes pose néanmoins très vite de nombreuses questions, dans de nombreuses directions… Quid de la rénovation urbaine et sociale ? Quid de la place des travailleurs sociaux ? Quid de celle de l’art ?

Le rôle prédominant de la recherche-action

C’est la professionnalisation de l’intervention en matière culturelle via la Politique de la ville et l’ampleur prise par cette politique qui va finalement déclencher une prise de conscience et générer une multitude d’études et d’évaluations, faites dans des conditions très variées et selon des méthodologies dont la fiabilité est parfois minimum. Elles sont aussi réalisées par des personnes aux profils très hétérogènes : experts, chercheurs, artistes, travailleurs sociaux, etc. Bref, une multitude de regards qui reflètent aussi l’aspect composite de cette politique. De ces tâtonnements, on retiendra dans l’immédiat que les attentes générées par ces actions sont tellement diverses qu’il apparaît souvent irréaliste de parvenir à les satisfaire toutes.

De plus, maintes fois, les observateurs sont partie prenante du processus, et ont du mal à prendre de la distance : les analyses alors sont réalisées à travers le prisme de l’origine professionnelle de l’observateur. Les travailleurs sociaux cherchent à savoir si l’action observée parvient à les aider à remplir leurs objectifs (ou adoptent au contraire les valeurs du monde de l’art et peinent à articuler la dimension sociale). Les chercheurs, venus des sciences humaines, sont rarement à même d’embrasser les deux volets principaux de ces politiques (questions sociales et artistiques). Et les professionnels de l’art ignorent le Volet culture : rares sont les critiques qui se penchent sur ces productions.

Quoiqu’il en soit, on peut estimer que l’essentiel du travail d’analyse produit est à ranger dans le champ de la recherche action, c’est-à-dire d’observations à visées opérationnelles, rapidement réinjectées dans les opérations étudiées, pour participer à leur réorientation. C’est à partir du milieu des années 90, et plus nettement au cours de la décennie 2000-2010, qu’une structuration de l’analyse se met en place.

La délégation interministérielle à la ville (DIV), associée à des partenaires très nombreux, aide, soutient, évalue, pilote toutes sortes d’actions qui mobilisent « des compétences artistiques au cœur des territoires prioritaires de la Politique de la ville». Sur cette décennie, le travail d’évaluation notamment s’accentue, et le Volet culture des contrats de ville est étudié au niveau national dans le cadre d’un dispositif initié par la DIV et la DDAT (délégation au développement et à l’action territoriale, MCC). En 2002, ce sont 67 contrats de ville qui sont ainsi passés au crible.

Des actions qui stimulent les relations sociales ?

S’agissant tout d’abord de la capacité de ces actions à régénérer les relations sociales, il faut préciser que l’analyse de ce type de « résultats » est extrêmement difficile. En effet, comment prendre l’entière mesure d’un dispositif, qui par exemple amène des individus à se côtoyer autour d’un projet. Comment évaluer les relations qui s’initient dans ces moments-là, qui se réactiveront peut-être plus tard, au gré des hasards de la vie ? Car il est certain que des effets se produisent au moment même de l’atelier, mais aussi ensuite, sans doute. On se trouve là en réalité devant des problématiques qui ne sont pas nouvelles dans le champ de l’intervention sociale, où la question de l’évaluation est sans cesse posée, sans qu’il soit possible de lui apporter une réponse définitive.

Ainsi, dans la plupart des ateliers de pratique artistique, les participants nouent de nombreux contacts et mettent en place de nouvelles relations sociales, même temporairement. L’objectif de renouvellement des habitudes et des usages via un dispositif participatif est donc atteint. Mais il est difficile d’en dire plus, tant les situations sur le terrain sont diverses. Certains projets n’impliquent qu’un nombre restreint de personnes, préalablement « repérées » par des travailleurs sociaux, et à qui est proposé un atelier d’expression théâtrale ou plastique.

Dans ce cas où les participants sont préparés, et amenés au dispositif, les études montrent que les effets sont souvent bénéfiques : les individus y trouvent de nouvelles ressources sociales. Dans d’autres ateliers, où le recrutement fonctionne davantage sur la base du volontariat, on va trouver des habitants qui d’une part sont dans de moins grandes difficultés sociales et qui d’autre part maîtrisent mieux les codes inhérents à ce type de dispositif.

On constate par ailleurs, que le Volet culture de la Politique de la ville, à l’instar de la plupart des politiques de développement, a beaucoup de mal à toucher les plus démunis. Comme le notent les sociologues Sylvia Faure et Marie-Carmen Garcia, les bénéficiaires des premiers dispositifs sur le hip-hop n’étaient pas les jeunes les plus en difficulté, mais ceux qui avaient suffisamment de ressources pour intégrer les nouvelles orientations qui leur étaient proposées. Des études concordantes montrent que ce sont les jeunes qui disposaient au départ du meilleur capital culturel et social, qui ont été les plus à mêmes de suivre ce type de démarche. Les jeunes les plus éloignés de ces règles nouvelles pour eux, leur sont le plus souvent restés étrangers.

Ceci, dit, comment un artiste, placé dans une situation où il doit animer un atelier, va-t-il envisager sa relation au groupe et la nécessité de favoriser l’échange social dans le groupe dont il a la charge ?

Plusieurs analyses estiment tout d’abord que sa manière de travailler est différente de celle des travailleurs sociaux. S’il est effectivement capable de générer des échanges entre les participants, c’est en s’impliquant personnellement et en « donnant beaucoup de lui-même ». Autrement dit, il ne dispose généralement pas des techniques du travailleur social, qui a appris à mettre à distance. On constate aussi que cet aspect de son identité professionnelle – l’artiste « engage » beaucoup de lui-même quel que soit le contexte – ne se trouve pas modifié par la conduite d’un atelier de pratique artistique.

Un système à deux vitesses ?

Par ailleurs, il semble qu’on puisse dire que l’on se trouve face à deux grands types de projets, qui selon qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre, conduisent à privilégier tel ou tel type d’objectif. Il y a d’un côté les dispositifs modestes, qui ne seraient pas destinés à acquérir une visibilité médiatique importante. Dans ce cas, l’objectif social va souvent être mieux accompli, car l’artiste sera moins incité à produire un « objet » destiné à être vu en tant que production artistique. C’est alors le processus à l’œuvre au sein de l’atelier qui sera valorisé.

La qualification de l’objet d’un point de vue artistique passera au second plan, et sera défaillante du point de vue des critères du monde de l’art. Cela peut provoquer, si l’artiste impliqué dans le dispositif n’a pas pleinement conscience de ces enjeux de départ, des frustrations et parfois le sentiment d’avoir été instrumentalisé.

D’un autre côté, il y a des opérations d’envergure, qui auraient un objectif différent. Elles mobilisent davantage de crédits, de compétences humaines. Et là, la nécessité de réaliser un objet artistique « montrable » devient prépondérante. Cela va conditionner à la fois le recrutement des artistes et celui des participants. On y trouvera souvent des artistes qui ont déjà une certaine notoriété, et souvent des habitants qui ne sont pas en difficulté sociale, mais qui y voient une opportunité pour s’initier à une pratique artistique. Il est probable alors que l’objectif social ou de développement personnel passe au second plan. Et que la qualification esthétique de l’objet produit soit effective.

Gentrification du Défilé de la Biennale de la danse Au fil des éditions du Défilé, certains observateurs dont le sociologue Pierre Mercklé, constatent que les ateliers de la Biennale de la danse à Lyon sont de plus en plus investis par les classes moyennes qui trouvent là le moyen de pratiquer dans de bonnes conditions (avec un encadrement professionnel) et sans que cela soit payant. On constate que les participants ont souvent une expérience de la danse (ils ont suivi des cours par exemple) et ne sont donc pas éloignés des valeurs artistiques « légitimes », mêmes s’ils ne sont pas des « consommateurs » de culture au sens conventionnel (ils sortent peu, vont peu au théâtre, etc.). On constate un phénomène d’« embourgeoisement » relatif du public des ateliers, phénomène proche de celui qui a été constaté pour les équipements culturels : ce sont les classes moyennes et cultivées qui ont tendance à les accaparer. |

Les tensions d’une initiation aux arts

« Arts » et pratiques culturelles, qui ne sont pas nécessairement ceux promus par la « culture cultivée ». Au vu de nos propres investigations ainsi que d’autres rapports de recherche, les « résultats » se divisent en deux catégories. D’une part une extension des connaissances artistiques dans le cas d’ateliers avec des participants relativement bien socialisés par ailleurs, d’autre part un « écrasement » des valeurs propres aux individus lorsque ceux-ci sont en difficulté sociale forte.

Ainsi, nous avons constaté que la participation au Défilé de la Biennale de la danse à Lyon modifie en profondeur la représentation que les participants pouvaient se faire de l’art. D’une activité qu’ils estimaient être faite par des dilettantes essentiellement guidées par leur plaisir, ils opèrent un renversement d’opinion pour l’envisager comme un travail qualifié. Ils ont « pris la mesure » du travail et de l’engagement que représente l’apprentissage d’un pas et d’une chorégraphie.

Autrement dit, n’étant pas étrangers aux valeurs artistiques en usage, et même si leurs représentations relevaient en partie du sens commun, leur relative proximité à ces questions leur permet de les faire évoluer. Mais si leurs représentations sur le travail artistique se trouvent modifiées, il n’est pas certain que leur consommation culturelle le soit à moyen terme : ils ne cherchent pas spécialement à voir les spectacles de la Biennale en cours, et ne deviendront probablement pas des spectateurs assidus de la Maison de la danse.

Autre cas de figure, étudié par la sociologue Stéphanie Pryen : dans des ateliers théâtre qui concernent des populations en grande difficulté sociale, où l’artiste s’appuyant sur des valeurs propres au théâtre, cherche à ce que les individus s’expriment sur eux-mêmes, de vives résistances apparaissent. Car les participants envisagent alors les ateliers comme un espace où retrouver des personnes dans des situations similaires aux leurs, leur permettant de reconstituer un moment collectif, tel qu’ils ont pu en connaître dans leur vie professionnelle active ou lorsque le quartier n’était pas en déshérence.

Se met alors en place une forme de violence symbolique, qui va souvent aboutir à ce que les participants fassent taire leurs attentes, ou plus radicalement, quittent l’atelier. Autrement dit, si les valeurs extérieures portées par l’artiste et l’institution, s’imposent à celles portées par les participants, cela se fait sans que l’adhésion des participants ne soit effective ou « sincère ».