La mixité en question

Étude

Ce cahier interroge la notion de mixité à travers 3 politiques conduites dans et par le Grand Lyon : la politique de la ville, la politique du logement, et la mobilité.

< Retour au sommaire du dossier

Interview de Bruno VOISIN

<< En 1980, Francisque Collomb rend visite à Marcel Houël. Cette visite est forte et symbolique : c’est la première fois qu’un Maire de Lyon se rend à Vénissieux ! >>.

Bruno Voisin, sociologue et urbaniste qualifié, occupe un poste de chargé de mission sur le renouvellement urbain à l’Agence d’urbanisme du Grand Lyon où il travaille depuis près de 25 ans. Après des études supérieures en sociologie et en histoire économique et sociale, Bruno Voisin a commencé sa carrière dans les années 1970 comme assistant au Groupe de Sociologie Urbaine, un bureau d'études associatif codirigé par Andrée Chazalette et Maurice Chevallier. En 1978, il contribue, sous la direction de Maurice Chevallier, à l’élaboration du pré-dossier Habitat et Vie Sociale (HVS) des Minguettes et particulièrement à son diagnostic social. Puis, recruté comme chargé d'opération et intégré à l'Agence d'urbanisme, il participe à la dynamique qui a conduit les partenaires institutionnels à quitter la procédure HVS pour lancer un dossier d'agglomération préfigurant les futurs DSQ (Développement Social des Quartiers).

La particularité de ce dossier d'agglomération était qu'il associait des actions territorialisées sur les Minguettes et des actions plus globales à l'échelle communautaire portées par une commission ad-hoc : la Commission Permanente de l’Habitat Social (CPHS). De 1984 à 1989, Bruno Voisin va accompagner la mise en place des conventions de plan sur les autres grands quartiers sociaux de l’agglomération. Au début des années 1990, il est nommé chef de projet pour la politique de la ville à la Duchère.

Bruno Voisin a su être un rouage actif d'une synergie en faveur des grands ensembles et d’un développement équilibré de l’agglomération lyonnaise. Il a écrit de nombreux articles en sociologie urbaine et il a collaboré à plusieurs ouvrages collectifs dont User, observer, programmer et fabriquer l'espace public (Presses polytechniques et universitaires romandes, 2001). Il intervient dans plusieurs Master, mais aussi auprès des étudiants en fin de cycle, à l'école d'architecture de Lyon, à celle de Grenoble ainsi qu'à l'Ecole des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE), sur sociologie et pratique professionnelle de l’urbanisme. Tout au long de sa carrière, il a accueilli, formé et accompagné de jeunes professionnels qui œuvrent aussi au développement urbain et social de la métropole lyonnaise.

Dans cette interview, nous reviendrons avec lui sur l’évolution de la perception et de l’action des élus communautaires en faveur des grands quartiers d’habitat social, et notamment des Minguettes.

Cette interview a été réalisée à l'occasion de la commémoration des 40 ans de la Communauté urbaine de Lyon : 40 ans du Grand Lyon, un récit à partager.

Après avoir été créée comme une communauté de moyens il y a 40 ans de cela, sous l’impulsion de l’État, le Grand Lyon constitue aujourd’hui une communauté de projets autonome, reconnue pour son efficacité dans la gestion d’un territoire qui regroupe 57 communes et plus de 1,3 millions d'habitants. Cette collectivité reste en devenir et l’enjeu est désormais de constituer une véritable communauté de destin, inscrite dans le grand bassin de vie de l'agglomération qui regroupe plus de 2 millions d'habitants. La Direction Prospective et Stratégie d’Agglomération du Grand Lyon a engagé un travail de fond visant à écrire une première histoire de l’institution. Cette interview constitue l’un des éléments de cette histoire, mémoire encore vivante de l’agglomération.

En 2009, nous célébrons les 40 ans du Grand Lyon. Dans quel esprit la Communauté urbaine s’est-elle mise en place. Peut-on dire qu’un esprit de solidarité intercommunale présidait ?

Non, la Communauté urbaine a été imposée par l’Etat. Beaucoup de maires et d’élus communaux y ont vu une superstructure imposée par l’Etat pour limiter leur autonomie et contourner la démocratie locale. Ce fait reste un peu comme un péché originel. Les élus communautaires se réclament souvent plus de leur mandat municipal que de leurs responsabilités d’agglomération. L’esprit de solidarité intercommunale s’est imposé progressivement, mais le territoire communautaire reste très marqué par de profondes inégalités en termes de ressources, d’accès à l’emploi, aux études, à la santé et à la qualité de vie. Les premières années, la Communauté urbaine a fonctionné comme un puissant outil d’investissement au service d’une modernisation technique des infrastructures de l’agglomération : gestion de l’eau et de l’assainissement, grandes opérations d’aménagement, lutte contre l’incendie, transports avec le Sytral…

Ainsi, la Communauté urbaine ressemblait-elle, à ses débuts, à une fédération de services techniques à laquelle les élus s’intéressaient peu. Du fait de l’absence d’une vision d’ensemble de l’intervention des services, on pouvait constater quelques incohérences de planification…

Les choses ont changé progressivement avec le mandat de 1977, l’arrivée d’une nouvelle génération d’élus et la création de l’Agence d’urbanisme, voulue par Jean Rigaud. De nouvelles relations entre élus et techniciens se sont nouées, de nouvelles approches ont été mises en œuvre. "On" commence alors à penser qualitativement à la ville et plus uniquement à l’accompagnement de la croissance démographique et aux infrastructures. Dans plusieurs domaines (planification urbaine, habitat, déplacements), l’Agence privilégie l’action sur les quartiers existants en lien avec les habitants et les élus locaux, et initie les futures politiques d’agglomération. Elle inclut dans sa réflexion les équilibres et déséquilibres en matière de sociologie, d’habitat ou d’économie. À l’occasion des dysfonctionnements dont la "crise" des Minguettes est le révélateur, elle lance les premières actions correctives au nom d’une solidarité d’agglomération qui apparaît nécessaire. C’est alors que la Communauté urbaine est passée d’une logique d’aménagement et d’équipement du territoire aux prémices d’un projet d’agglomération solidaire.

La décentralisation, bien anticipée par ses multiples réflexions et expérimentations, se met aisément en place dans les années 83-88, grâce à la collaboration fructueuse des élus avec le Préfet et les services de l’Etat, notamment la DDE. Émerge alors un premier sentiment de responsabilité solidaire d’agglomération, les élus du Centre ou de l’Ouest ne pouvant plus ignorer les enjeux qui se jouent à l’Est : crise du logement social, redéploiement économique, montée d’un chômage de masse touchant les catégories de salariés les moins qualifiés. Les premières équipes du développement social des quartiers, sur Lyon, Vénissieux, Vaulx-en-Velin ou Rillieux sont aux avant-postes des tentatives de réintégration des territoires déqualifiés dans la dynamique d’agglomération.

Parallèlement, sous la direction de Michel Rivoire, la Communauté urbaine teste sa capacité à faire de l’aménagement en régie directe dans le cadre du développement du quartier de Gerland. Ce seront les prémices d’un mouvement important de la qualification de la maîtrise d’ouvrage communautaire et de la généralisation des postes de chefs de projet. À partir de 1989, l’arrivée de l’équipe de Michel Noir conforte le Grand Lyon comme échelon pertinent du pilotage stratégique d’agglomération. Des missions thématiques stratégiques sont créées pour conduire les politiques communautaires dans les domaines-clefs de l’habitat, des déplacements, de l’économie ou de l’environnement. Vingt ans après, la question centrale porte moins sur les politiques et le projet d’agglomération de la communauté, que sur la mise en place d’une gouvernance métropolitaine œuvrant au-delà du territoire du Grand Lyon, pour mieux correspondre aux bassins de vie et d’emplois réels. C’est notamment le travail que conduit l’agence d’urbanisme à travers l’Inter-Scot et la réflexion sur les "territoires partenaires". Ainsi, même si les choses avancent et progressent, demeure de ce péché originel que nombre d’élus se positionnent avant tout comme des élus locaux. Villeurbanne a toujours l’impression d’être seule contre la Ville de Lyon et la Communauté urbaine, Vaulx-en-Velin comme Vénissieux partagent un syndrome de villes assiégées…

Et certains vice-présidents semblent se préoccuper plus de leur commune que de leur délégation thématique ! Quand tout va bien et que la communauté investit sur un territoire, c’est grâce à l’action du maire ! Lorsque les choses vont mal, c’est à cause de cette affreuse structure technocratique et inhumaine qu’est le Grand Lyon et qui a imposé au maire sa volonté ! Dans les faits, jamais une décision concernant une commune n’est prise en Conseil de communauté contre l’avis du maire. L’action communautaire fonctionne largement au consensus. Probablement les choses seraient différentes si le président de la communauté était élu au suffrage direct sur un programme d’actions bien identifiées. C’est une réforme qui est depuis longtemps à l’agenda de la majorité des partis politiques, mais peut-être le restera-t-elle encore longtemps…

L’époque de la création de la Communauté urbaine de Lyon est aussi celle de l’achèvement de la construction de la plupart des grands ensembles d’habitat social de l’agglomération. Comment les élus de l’époque percevaient-ils ces nouveaux morceaux de ville ?

La construction des ZUP et des grands quartiers d’habitat social a été engagée avant la création de la Communauté urbaine. La crise du logement atteignait des sommets dès les années 50 et 60 et touchait une majorité de ménages. Il fallait répondre en urgence aux besoins de logements nouveaux tant en termes quantitatif que qualitatif. La construction des ZUP était la réponse avancée pour faire face à la pression démographique et correspondait à la volonté des élus de reloger les populations des quartiers insalubres et, surtout, d’offrir aux jeunes ménages issus du baby-boom des conditions de logement décentes. L’Etat faisait pression sur les communes pour accepter la réalisation de ces "unités d’habitations". Pour ces dernières, la construction massive de logements et par là-même, la création de nouveaux quartiers urbains représentaient de véritables enjeux stratégiques. Pour les élus de Vénissieux, l’enjeu était de créer aux Minguettes une ville nouvelle, moderne et agréable à vivre, mais aussi de rattraper Villeurbanne comme seconde ville du Rhône !

À sa création en 1969, la Communauté urbaine s’investit moyennement dans ces grands ensembles. Il faut se souvenir qu’à l’époque, nous n’étions pas dans des dynamiques de projets mais dans des logiques d’aménagement. Le plus souvent, les mandats d’aménagement étaient confiés à la SERL (Société d’Equipement de la Région Lyonnaise). Dans un premier temps, "on" aménage, équipe, construit, et livre par centaines des logements confortables aussitôt occupés. Dans les années 1970 Jean Paul Imhof, en charge de la supervision de la réalisation des grands ensembles à la SCET (Société Centrale d’Equipement du Territoire, société-mère des filiales locales d’aménagement), se soucie d’ingénierie sociale et recrute des sociologues qu’il place auprès des chargés d’opération de la SERL. Ces chargés de questions sociales développent, sur chacune des ZUP, des réflexions et des analyses sur la différenciation des quartiers et de leur peuplement. Ils lancent des actions correctives dans les domaines de l’éducation et de l’accompagnement scolaire, de l’animation, du vécu des espaces publics, de l’appropriation des quartiers par les habitants. Par exemple aux Minguettes, un travail pour la réalisation d’aires de jeux et une réflexion sur la dénomination des rues sont engagés. Des projets d’associations locales chargées de l’animation des quartiers voient le jour à Vaulx-en-Velin et aux Minguettes. De leurs côtés, les associations de locataires comme la CNL ou le CIL-CSV mobilisent les habitants sur des revendications locatives, sur les questions de charges ou de chauffage, mais aussi sur des propositions d’amélioration du cadre de vie.

Dans un premier temps, la Communauté urbaine n’est pas partie prenante de ces dynamiques et laisse à la SERL ces initiatives. En matière d’attribution des logements, la Communauté urbaine ne s’investit pas réellement non plus. Les conventions "ZUP" ayant d’abord été signées entre les communes et l’Etat, lorsque la Communauté urbaine se substitue aux communes, elle tend à laisser à ces dernières la gestion de son contingent réservataire. Son service logement se borne à proposer des appartements au personnel communautaire. Cependant, si la Communauté urbaine n’a pas investi tout de suite ces nouveaux morceaux de ville, il est clair que le besoin d’équiper l’Est Lyonnais faisait consensus chez les décideurs des années 70. Il y avait là de très belles opportunités foncières pour la création des grands équipements nécessaires au fonctionnement de l’agglomération et les communes étaient demandeuses. Ainsi, dès sa création, la Communauté urbaine a principalement investi sur l’Est Lyonnais. Près de 70% des crédits d’investissement allaient vers l’Est.

En investissant massivement à l’Est, l’idée des élus de la Communauté urbaine n’était-elle pas de garder l’aspect résidentiel et verdoyant de l’Ouest de l’agglomération et de conforter l’Est en une zone industrielle, économique et d’habitation ?

Oui et non. Pour les élus de l’Ouest, ne pas grandir, c’était aussi se priver de la manne de la taxe professionnelle et de la taxe d’habitation des logements modernes et équipés (plus élevée que celle de l’habitat ancien, même si les habitants HLM étaient pauvres). Les élus de l’Ouest cherchaient aussi à faire évoluer qualitativement leur territoire et à y attirer des investissements économiques. Ce sont eux qui, au début des années 80, ont pris l’initiative de modifier le Schéma Directeur (SDAU), pour pouvoir créer de l’activité sur Dardilly et Limonest. De même, si la masse de l’investissement allait vers la première couronne–Est, le ratio des investissements par habitant était nettement plus élevé à l’Ouest qu’à l’Est !

Dans ses premières années d’existence et comme dans la plupart des villes à l’époque, la Communauté urbaine n’avait-elle pas tendance à considérer les quartiers d’habitat social comme des quartiers où l’on pouvait concentrer les familles en difficulté qui allaient trouver là des logements confortables et partager une vie sociale riche dans ces quartiers éloignés du centre ville et des quartiers résidentiels ?

Dans les années 69-70, on n’était pas sorti de la crise du logement. L’enjeu d’accès au logement moderne et confortable jouait pour une large gamme de couches sociales, et particulièrement pour les jeunes ménages et les jeunes actifs de toutes conditions. Globalement, on avait donc une certaine mixité sociale dans les nouveaux ensembles. Loin de concentrer les ménages défavorisés dans ce nouveau parc HLM, on sélectionnait à l’entrée. Dans ce contexte, c’était les ménages les plus en difficulté et les ménages immigrés (aussi les plus pauvres) qui étaient ceux qui avaient le plus de mal à accéder au logement HLM. Pour eux furent construites les "cités de transit" qui devaient être les antichambres pour l’accès au logement standard, mais où beaucoup de familles populaires se retrouvèrent assignées à résidence. Ce n’est que lorsque la crise quantitative aura été résolue et que de nouveaux produits auront été proposés aux classes moyennes qu’on assistera à une concentration des familles démunies et souvent immigrées sur certains secteurs des grands ensembles, souvent les premières tranches aux immeubles moins confortables.

Malgré tout, on constate encore que les grands ensembles gardent une population relativement différenciée. Et si je reprends l’exemple des Minguettes dans les années 70, mais c’était vrai aussi pour d’autres quartiers, à Vaulx-en-Velin ou à la Duchère, la vie sociale était relativement riche. Au départ, il y avait une vie associative forte. Des mobilisations revendicatives étaient menées par les classes moyennes ou intermédiaires. Nous baignions dans une illusion de synergie et de progrès pour tous, notamment du fait du confort des logements, mais aussi de l’accès à de nombreux équipements et services modernes : écoles, centres sociaux, MJC, etc. Même si tous les équipements prévus initialement n’avaient pas été réalisés, on ne désespérait pas de les faire advenir sous la pression des revendications des habitants et des municipalités.Par contre, et dès l’origine de ces grands ensembles, une micro-ségrégation interne s’est installée en fonction des secteurs, du financement des logements ainsi que des systèmes de réservation. Très vite, sur certains sous quartiers, on pouvait compter plus de 25% de familles en difficulté, contrairement à d’autres où ce taux n’excédait pas 3 à 4 %. Et puis les classes moyennes et intermédiaires sont parties souvent un peu plus loin, en accession à la propriété. Ce départ a appauvri grandement la vie associative et militante locale. La stigmatisation, le délaissement et la relative ghettoïsation des quartiers est donc plus le résultat d’un processus non anticipé que celui d’un choix initial.

Les élus ne partageaient-ils pas cette volonté de construire de nouvelles grandes zones d’habitations, certains dans un élan utopiste de ville moderne, d’autres pour se préserver de mutations sociologiques sur leurs territoires ou encore pour libérer leur ville de populations pauvres et/ou étrangères pas forcément désirées ?

Effectivement, il y a eu dans les années 50-60 un débat sur le mode de développement de l’urbanisation (la situation interne aux villes était intenable) selon trois modalités :

Les fractions les plus conservatrices des élus et des techniciens étaient pour le développement de pôles urbains secondaires. Les progressistes et les modernistes pensaient que le développement de la première couronne s’imposait et ils l’ont mis en œuvre. C’était l’idée dominante du schéma directeur des années 1970. Devant les difficultés inhérentes à la procédure de ZUP (retard dans la réalisation des équipements et des services, déqualification rapide et rejet), quand la synergie emploi/habitat moderne n’a plus fonctionné, l’Etat a promu en un second temps, le troisième mode d’urbanisation avec la mise en place du Groupe Central des Villes Nouvelles (GCVN).

Il est vrai aussi, qu’à l’époque, l’état de la ville était tel que certains élus voulaient en finir et qu’ils ont œuvré pour que d’énormes moyens soient mis pour modifier la sociologie des quartiers anciens. Les exemples du quartier du Tonkin, entièrement rasé pour construire de nouveaux logements et attirer de nouveaux habitants, puis celui de la Part Dieu faite table rase pour accueillir un centre directionnel régional moderne, sont particulièrement révélateurs de cet état d’esprit. L’Atelier d’urbanisme dirigé par Charles Delfante, qui a précédé l’Agence d’urbanisme, conduisait dans les années 60 et 70 des études de sites qui comprenaient un diagnostic démographique et social de la population, une étude sur la vie sociale et associative et qui se terminaient de toute façon par des propositions d’aménagement avec un plan-masse et de nouveaux équipements, pas forcément en réponse aux particularités étudiées dans les deux premiers chapitres.

Certains élus principalement de Lyon et de Villeurbanne étaient de véritables "enragés" de la démolition des quartiers dégradés pour construire de la modernité, et ils confiaient des mandats d’aménagement à des sociétés privées aux mains des promoteurs. Mais, c’est aussi le propre de l’évolution de la ville : entre les deux guerres, Edouard Herriot voulait démolir et reconstruire le quartier de Saint-Jean, Louis Pradel était "Monsieur Béton"… Par ailleurs, on ne peut nier qu’il existait et qu’il existe toujours des volontés de maintenir un certain "entre soi" dans l’Ouest lyonnais comme il existait à l’Est, un idéal de ville communiste, donnant une large part à l’intégration des nouveaux arrivants par le biais du périscolaire, des équipements socio-éducatifs et sportifs et l’encadrement par les cadres de l’éducation populaire.

Au cours des années 1970, lorsque les premières tensions sont apparues et que des logements restaient vacants aux Minguettes, comment la Communauté urbaine a-t-elle réagi ?

La Communauté urbaine ne se sentait pas directement impliquée, ni remise en cause. Elle se méfiait des discours de surenchère de la SERL. La tendance était au renvoi des responsabilités sur les autres partenaires. "S’il y a eu crise aux Minguettes, c’est que l’Etat n’a pas mis les moyens suffisants pour qu’il en soit autrement et que la Ville, arc-boutée sur ses idéaux, n’a pas su gérer et s’adapter aux réalités concrètes."

Cependant, la Communauté tenait à ce que la situation ne se dégrade pas d’avantage, et surtout à ne pas être entraînée dans de coûteux réinvestissements. Elle était tout à fait favorable pour engager des processus d’ajustement ou de requalification capables de contrer les effets cumulatifs de désappropriation. La Ville, qui croulait sous l’importance des financements qu’elle consacrait à l’aide sociale et éducative, à la vie associative et aux équipements, dénonçait le manque d’intervention de l’Etat sur ces problématiques. De son côté, l’Etat déplorait l’absence d’une réelle et constructive entente entre la Ville et la Communauté urbaine. Cependant, tous partageaient une volonté d’action, même s’ils pensaient que c’étaient à l’autre, ou aux autres, de faire les efforts principaux.

Pour sa part, la Communauté urbaine a répondu positivement aux sollicitations du groupement des maîtres d’ouvrage de la Région lyonnaise (CMORL) et a porté avec la DDE le dossier HVS, puis elle s’est engagée dans le dossier d’agglomération. Ce sont les organismes HLM qui ont été les premiers à se mobiliser. Devant l’importance que prenait la vacance, le GMORL, l’association informelle des organismes HLM régionaux, où siégeaient notamment Maurice Villeneuve de l’OPAC du Rhône, Jean François Rajon de Logirel, Louis Rigal de l’office de Lyon, Mademoiselle Chapuis de la SLPH, demanda à l’Etat, dès 1977, un moratoire sur remboursement d’emprunts des logements non occupés. Les organismes HLM étaient d’accord pour limiter l’attribution de logements aux familles immigrées, suivant en cela les recommandations de l’Etat et de la commune, mais ils voulaient surtout limiter les pertes de loyers induites par la vacance des logements.L’Etat, et plus précisément la DDE, cherchait des solutions plus positives et de vraies perspectives de requalification globale. L’Etat a alors donné son accord pour suspendre les remboursements à condition que soit élaboré un plan d’ensemble de requalification qui permettrait de remettre les logements en location et de faire revenir des ménages "moyens".

C’est ainsi que la mise en place d’une opération HVS, en phase avec l’évolution au niveau national de la politique du logement, fut décidée en 1978. Le diagnostic social préalable à l’élaboration du dossier HVS fut confié non à la SERL mais à l’Agence d’urbanisme, considérée plus proche des élus et pouvant mieux susciter des prises de conscience. Par ailleurs, le CREPAH se chargea du diagnostic habitat. D’abord simple enquêteur pour le compte du GSU, lorsque la décision de passer à l’opérationnel fut prise, je fus recruté à l’Agence d’urbanisme comme chargé d’opération. C’est ainsi que j’ai été amené à suivre l’histoire et l’évolution des Minguettes. Mais il est important de souligner qu’initialement, les véritables porteurs du dossier étaient les maîtres d’ouvrage sociaux et la DDE, plus que les collectivités. L’engagement de celles-ci se fera progressivement et un peu plus tard à travers le "Dossier d’agglomération des Minguettes".

Et pourtant, aux Minguettes, comme dans la très grande majorité des grands ensembles, la politique de peuplement des organismes HLM n’a-t-elle pas précipité les quartiers d’habitat social dans un processus de dégradation ?

Évidemment, oui ! Les politiques de peuplement des organismes HLM, ou le laisser faire qui en tenait lieu pour certains, ont contribué à la formation de poches de pauvreté et d’exclusion, puis au refus des logements proposés par les couches moyennes.

Les organismes HLM avaient-ils tous la même politique de peuplement ?

Non bien sûr ! Ces politiques résultaient de toute une série de contraintes réglementaires ou de manières de faire reproduites sans beaucoup de questionnement ; elles étaient plus ou moins ségrégatives, plus ou moins discriminatoires ; elles ne seront réfléchies et modifiées ou infléchies qu’à partir des années 80 en lien avec la CPHS. Le changement s’opéra avec la mise en place d’observatoires du peuplement et l’idée de monter des expérimentations locales, comme l’ont fait, à partir de 1983, Logirel à Monmousseau, l’OPAC du Rhône à Armstrong, puis l’AGELM (association crée en 1983-4 et regroupant les onze maîtres d’ouvrage des Minguettes) pour toutes les Minguettes.

Comment le dossier HVS des Minguettes a-t-il été élaboré ?

Dans le contexte institutionnel de l’époque, le dossier HVS se présentait comme les dossiers DSU d’aujourd’hui. Il permettait de réunir l’Etat, ses différentes administrations, les collectivités et les bailleurs autour de problématiques qui les concernaient tous, pour qu’ils apportent des solutions à la désappropriation dont souffrait les Minguettes. L’Etat, ses administrations centrales et les bailleurs sociaux avaient une présence plus forte qu’aujourd’hui. Dans les faits, le bilan financier de la ZUP était positif. En effet, la somme réservée pour l’aménagement d’une quatrième tranche de la ZUP restait disponible à la SERL. L’idée des élus de Vénissieux était, bien sûr que cette enveloppe reste affectée à la commune, mais qu’elle soit utilisée pour développer un nouveau centre ville. La Communauté urbaine voulait utiliser ces capacités financières restantes pour construire des aménagements et des équipements aux Minguettes. Elle a fait pression sur la commune en menaçant de remettre cette enveloppe dans le budget communautaire. Un compromis a été trouvé et ce "bonus" de la ZUP a financé de nouveaux équipements : la maison des fêtes et des familles, la maison des sportifs, un terrain d’aventure, le réaménagement du quartier Armstrong et le terminal de bus de la Darnaise. Par ailleurs, le Conseil général du Rhône a également participé au financement de ces projets. Parallèlement, une ZAC multisites a été lancée sur le village de Vénissieux pour soutenir la rénovation du centre ancien, mais non, comme le souhaitait le Maire de Vénissieux, pour créer un nouveau centre ville au sud de la Mairie.

C’est dans ce contexte que s’élabore le dossier HVS, mais très vite il se heurte à la question de la réhabilitation des logements et aux conséquences de la réforme de l’habitat de 1977. L’Etat conditionnait ses subventions au conventionnement de tous les logements de la ZUP. Or, le Parti Communiste, les élus de Vénissieux, les organismes HLM et les associations de locataires étaient profondément opposés au conventionnement. De plus, les organismes HLM et les locataires n’estimaient pas nécessaire d’engager de grands investissements pour la réhabilitation des logements qui restaient en bon état. Pour eux, le problème n’était pas la réhabilitation des logements. Contre toutes ces oppositions, seuls les sociologues tenaient un discours différent. Nous pensions que le conventionnement solvabiliserait beaucoup de familles incapables de payer leurs loyers et leurs charges et que c’était l’occasion de repenser les politiques d’attribution (les classes moyennes étaient parties…). Nous étions probablement un peu naïfs aussi en sous-estimant l’impact de la vacance. Les logements étaient de qualité mais les parties communes et les équipements complètement sous-dimensionnés. Aussi, nous pensions que la dédensification induite par la vacance allait pouvoir améliorer le quotidien, mais hélas, ce n’était pas si simple… Quoi qu’il en soit comme le Ministère campait sur ses positions et le Maire, Marcel Houël, sur les siennes, le dossier se trouvait complètement bloqué.

Comment êtes-vous sortis de cette impasse ?

Jean Frébault et Jean-Pierre Aldeguer, directeur et directeur adjoint de l’Agence d’urbanisme, ont proposé de quitter la procédure HVS pour s’engager dans une procédure inventée localement : le dossier d’agglomération. Il s’agissait de mener à la fois des actions de requalification sur la ZUP et des actions correctives à l’échelle du territoire communautaire en matière de peuplement, de déplacements ou d’accès à la formation.

La réhabilitation était laissée à l’initiative des organismes HLM et pouvait se négocier quartier par quartier. La crise des Minguettes et la question des grands ensembles d’habitat social devenait, dans cette nouvelle optique, un enjeu de solidarité d’agglomération.

Pour les Minguettes, le principe n’était pas de remettre en cause l’implication du Grand Lyon, mais de laisser les organismes HLM construire des projets adaptés à chaque quartier de la ZUP. Ainsi, des projets différentiés de réhabilitation furent élaborés site par site, sur les premiers secteurs prioritaires, en fonction d’une analyse fine des besoins. Un projet très ambitieux voit le jour à Monmousseau, un autre très différent est élaboré par l’OPAC du Rhône pour le quartier Amstrong ; il porte principalement sur les espaces extérieurs, des attributions fines et la redynamisation des liens de voisinage…

Autre fait marquant, en 1980, Francisque Collomb rend visite à Marcel Houël. Cette visite est forte et symbolique : c’est la première fois qu’un Maire de Lyon se rend à Vénissieux ! Toute une dynamique en résulte qui fait se rencontrer administrations de l’Etat et élus de la Communauté et des communes. À travers la CPHS (Commission permanente pour l’Habitat social), commission crée pour fédérer cette dynamique solidaire d’agglomération, on évoque les questions de peuplement, on met en place des dispositifs de relogement et de mutation, on aborde même les questions éducatives, la mise en place des ZEP et des "opérations anti-étés-chauds". Dans le prolongement du dossier des Minguettes, la CPHS porte les premières réflexions sur les équilibres de peuplement au niveau de l’agglomération et promeut un premier PLH (Plan Local de l’Habitat) expérimental. Toutefois, celui-ci attendra le mandat de Michel Noir (1989) pour faire l’objet d’un débat communautaire et d’un vote.

Les Maires des communes de l’Est arrivaient-ils à faire comprendre aux élus de Lyon et de l’Ouest de l’agglomération les problématiques qui se dessinaient sur leurs territoires ?

D’une part, il n’y avait pas de paroles communes des élus de l’Est. Marcel Houël était ouvert à une collaboration avec la Communauté urbaine et l’Etat, alors qu’à Vaulx-en-Velin Jean Capievic jouait l’isolement et contrait les initiatives de la Communauté urbaine et de l’Etat. D’autre part, la vitesse de propagation de la vacance des logements à Vaulx et aux Minguettes, la violence de la révolte des jeunes, l’impact phénoménal des médias et de leur traitement de l’insécurité, la dimension nationale du mouvement de la deuxième génération, l’impuissance des méthodes traditionnelles de gestion et de décision, avaient, pour tous les partenaires institutionnels, un effet propre de "sidération". Personne ne comprenait et n’avait une analyse complète. Les messages étaient donc brouillés !

Ce que vivaient Vaulx et Vénissieux n’était nullement comparable à ce qui se passait dans les autres communes de l’Est, Bron, Saint-Fons, Décines, où plus au Sud, à Oullins, où les élus utilisaient les nouveaux outils pour faire de l’intégration sociale, surtout que les maires PS voyaient leur commune inscrite d’office aux bénéfices des nouvelles procédures ou nouveaux dispositifs, même si leur situation sociale ne le justifiait pas vraiment. On nageait en plein psychodrame. On passait de l’appel à l’aide à l’invective politique ! Toutefois, il y avait de part et d’autre un assez grand respect du travail de terrain et des expérimentations locales. Un exemple de la confusion qui régnait : le premier colloque de la commission des quartiers (Agir dans les Quartiers), s’est tenu à Saint Fons en 1983 au lycée des Clochettes tout neuf, il s’est monté sans les élus de Vénissieux et ceux-ci n’y ont pas mis les pieds ! Pourtant il y avait là tout l'état-major de la commission Dubedout et plusieurs ministres s’y sont succédés !

1984 marque un tournant. Avec le départ de Jean Capievic, l’arrivée de Maurice Charrier à Vaulx, le décès de Marcel Houël et l’arrivée d’André Gérin à Vénissieux, le jeu de rôle s’est inversé. La Communauté urbaine travaille alors plus activement autour du plan de référence de Vaulx, alors que le dossier des Minguettes s’enlise dans un bras de fer autour du concours d’économie urbaine de Démocratie. Rapports de force et surenchères irréalistes sur le dossier ont fermé les issues et mené à la démolition du quartier Démocratie en 1994. Entre temps, les objectifs urbains, cristallisés autour de la revendication d’une desserte des Minguettes par le métro lourd, ont pris le pas sur les enjeux sociaux et la gestion fine des questions de peuplement.

Comment les maires des communes qui abritent des grands ensembles comme Villeurbanne, Vénissieux, Vaulx-en-Velin, Bron ou Meyzieu ont-ils engagé les premiers dispositifs de DSQ et peut-on parler d’une saine collaboration entre les communes et la Communauté urbaine ?

Collaboration conflictuelle serait plus fidèle. Malgré tout, l’esprit lyonnais faisait que l’on avait envie de faire et que les projets étaient débattus vivement, mais qu’on finissait par les réaliser. Et, si mes souvenirs sont bons, la première convention de plan pour les Minguettes n’a été signée qu’au début de 1986. On l’a préparée en 1985. Parallèlement, se mettait en place le plan de référence de Vaulx-en-Velin et la restructuration des cités Tase. Il y avait aussi l'opération HVS des Buers qui nous mobilisait ou le traitement des tanneries à la Saulaie à Oullins. À l’Agence, j’ai commencé à lancer dès 1984 à la demande des élus des différentes communes des diagnostics de quartiers sur la Duchère, les Etats-Unis, Mermoz et Rillieux. Ces dossiers ont fait l’objet de convention de plan en 1986. Les premières équipes de terrains se sont mises en place en 1987-88. Les maires étaient assez prudents, mais ils voyaient favorablement l’Etat et la Communauté urbaine investir sur leurs quartiers ; surtout que peu à peu, ils prenaient conscience d’une double nécessité : celle de répondre rapidement aux dysfonctionnements des dispositifs socio-éducatifs et faire face aux malaises des jeunes et celle de mettre en place une action de moyen et de long terme sur la réhabilitation des logements et l’amélioration du cadre de vie. En 1989, c’est la volonté de Michel Noir et d’Henry Chabert de généraliser et de booster les dispositifs d’action à partir du service DSU (Développement social urbain) de la Communauté urbaine qui a prévalu. Certains maires se sont impliqués, mais les communes (et les arrondissements à Lyon) ne se sont majoritairement pleinement impliquées qu’à partir de 1995.

À l’évidence, les projets urbains conduits dans les grands ensembles d’habitat social de l’agglomération ont permis une requalification qui les rend plus agréables à vivre et donnent une autre image de ces quartiers. Peut-on parler de réussite pour la Communauté urbaine ?

Le paradoxe, c’est que l’effort important d’impulsion et de coordination des projets de requalification urbaine coordonné par la Communauté urbaine, la remise à niveau des appartements par les organismes HLM et les efforts de gestion adaptée et renforcée ont permis d’avoir des quartiers plus agréables et plus vivables. Cet effort n’a pas freiné le creusement des écarts sociaux entre ces quartiers et le reste de l’agglomération. Les écarts de revenus se sont creusés. Les différences en termes de taux de chômage, notamment pour les jeunes et les personnes issues de l’immigration, ne se sont pas résorbées, ou seulement faiblement sur la dernière période. Certains quartiers se sont refermés sur eux-mêmes. Ce sont moins les partenaires locaux qu’il faut rendre responsable que les déterminismes socio-économiques plus globaux qui ont traversé la société française : dualisation, massification de l’exclusion, et plus récemment généralisation du travail précaire. Peut-être aussi, les politiques de diversification des logements et de meilleure répartition du parc social, ont-elles été menées trop timidement à l’échelle communautaire.

Ces différents quartiers, Vaulx-en-Velin, Rillieux, les Minguettes, Parilly, la Duchère, n’ont cependant pas tous évolué de la même façon : pourquoi ?

Je distingue deux niveaux de lecture. Le premier concerne les réalités sociales qu’on peut lire à travers les indicateurs suivis dans l’observatoire des territoires sensibles de l’agglomération. Les évolutions des différents quartiers sont sensiblement identiques et réfèrent aux processus sociaux globaux nationaux. Toutefois, tous les quartiers ne partent pas du même niveau. Certains quartiers n’ont connu que peu de vacances de logements ; ils accueillaient dès l’origine moins de familles nombreuses, une proportion moindre de ménages précaires, avaient gardé quelques îlots de ménages moyens et de ce fait ont subi des évolutions sociologiques moins dures.Le second niveau, concerne la requalification urbaine et ce qu’on appelle le renouvellement urbain. L’ambition des projets, les moyens mobilisés ont différé d’un quartier à l’autre, d’une période à l’autre. Nul doute que l’engagement différent des maires explique largement l’avancée plus ou moins grande et la réussite du projet urbain. Pendant près de quinze ans, à partir de 1995, Vaulx-en-Velin a su mobiliser une part importante des financements du renouvellement urbain au profit d’une logique de restructuration progressive de ses quartiers résidentiels et d’un renouvellement radical de l’urbanisme de son centre. C’est seulement à partir des années 2000 que Lyon met en place un projet ambitieux et radical de renouvellement urbain pour la Duchère et mobilise pleinement ingénierie humaine, urbaine et financière à son service. Ce sont ces volontés locales spécifiques, expression de la volonté politique des maires, qui expliquent les avancées différentes des projets urbains sur le terrain.

La Communauté urbaine aurait-elle eut intérêt à jouer très vite un rôle d’animateur de réseau, du réseau des communes qui la compose, sur des thématiques qui ne relèvent pas de ses compétences propres mais qui conditionnent la réussite de ses politiques urbaines comme l’emploi, l’intégration, la culture, l’éducation, la santé… ?

Sans doute, mais ce n’est pas sûr que les esprits aient été mûrs pour cela. C’est ce qui avait été tenté dans la CPHS. Très vite, après 1983, celle-ci a restreint son activité aux domaines de compétence de la communauté. Les communes auraient pu se sentir brusquées par ce volontarisme communautaire. Par contre, l’investissement progressif des maires, mobilisant leurs moyens sur les quartiers prioritaires et jouant le jeu des différents dispositifs d’intervention thématiques, a apporté une dynamique locale que la Communauté n’aurait pas réussi à créer. Avec l’accord des maires, des groupes de travail intercommunaux travaillent sur les enjeux de développement culturel, d’insertion et de lutte contre les discriminations. C’est le résultat d’un processus long mais nécessaire. En matière culturelle, ce processus s’est appuyé sur quelques initiatives d’agglomération qui se sont maintenant institutionnalisées comme le défilé de la Biennale de la Danse ou l’Art sur la place.

La vie quotidienne dans ces quartiers reste difficile. Ils concentrent toujours des familles en grande difficulté, le taux de chômage est important, la réussite scolaire est moins élevée qu’ailleurs, les incivilités omniprésentes se banalisent, l’économie parallèle semble perdurer, et l’on constate des formes de replis communautaires et religieux inquiétantes pour le vivre ensemble : qu’est-ce qui n’a pas marché ?

Plusieurs facteurs, spécifiques à notre pays, ont joué. Tout d’abord notre "formalisme" bien français. Les différents dispositifs de "politique de la Ville", notamment les contrats de renouvellement urbain et de cohésion sociale, sont particulièrement formels, très institutionnalisés et se mettent en place par le haut. Bien que ce soit les partenaires locaux, (maires, responsables d’agglomération, administrations locales de l’Etat et dans une moindre mesure les promoteurs sociaux) qui en définissent les contenus concrets, l’Etat définit les cadres, les méthodes, les dispositifs spécialisés dans chacun des domaines et se pose comme coordinateur de ces politiques aux différents échelons : régions, agglomérations, communes. Si les collectivités locales et territoriales veulent profiter des crédits exceptionnels de l’Etat, elles doivent en quelque sorte entrer dans le moule. Il y a donc un formalisme certain dans une matière qui au contraire devrait privilégier les initiatives et les montages proposés par la base. C’est une différence majeure entre la France et les Etats-Unis pour aborder ces problèmes. Aux Etats-Unis on cherche à faire travailler ensemble les communautés et les acteurs locaux, privés et publics. En France, on travaille à mettre les institutions en accord les unes avec les autres. Et puis, on privilégie toujours la forme urbaine au projet social et l’institution par rapport au terrain. Quand on veut faire un grand geste, on fait donc d’abord des projets d’aménagement et d’architecture en se disant que les résidents finiront bien par accepter cette intervention sur leur cadre de vie. On préfère transformer les lieux que travailler au quotidien avec les gens ! Ce mode d’action facilite l’intervention institutionnelle et plus exactement interinstitutionnelle. Et dans les faits, en près de trente ans, on ne sait toujours pas vraiment qui dirige les programmes : l’Etat, l’agglo ou la commune ? Face à ce trio, les forces vives du quartier n’ont pas vraiment leurs places, elles n’apparaissent pas comme véritablement partenaires et encore moins comme coproductrices des projets…

Par ailleurs, bien que ces dispositifs se donnent comme objectifs généraux de répondre aux besoins des habitants, de favoriser la vie sociale, de promouvoir les acteurs locaux, ceux-ci restent largement en dehors des négociations institutionnelles qui fondent ces politiques. Globalement, on peut dire que malgré les principes réaffirmés de faire des habitants les acteurs de la transformation de leur cadre de vie, ils restent très largement en bout de chaîne. De plus, alors que ces quartiers ont été depuis les années 1975, les lieux d’accueil privilégiés des familles immigrées, qu’ils ont été de fait les espaces de socialisation de leurs enfants et des enfants de leurs enfants, ceux-ci n’ont que très peu profité de la promotion sociale et économique liée aux multiples projets développés dans leur quartier. Globalement, malgré l’importance des investissements réalisés depuis vingt ans, malgré une multiplicité d’initiatives et une réhabilitation du bâti presque complètement effectuée, l’écart social entre ces quartiers et le reste de la ville s’est maintenu et sous certains angles s’est aggravé. Cette évolution a généré de la déception, nourri une certaine amertume et a encouragé le repli sur des valeurs et des pratiques communautaristes, avec parfois des passerelles vers le fondamentalisme religieux ou l’extrémisme politique.Ce formalisme très institutionnalisé, des acteurs locaux, et notamment des habitants, pas suffisamment pris en compte dans les projets et de la promotion sociale des enfants des familles immigrées sont, à mon avis, les trois principales causes de "l’échec" de la "politique de cohésion sociale à la française".

Comment pensez-vous l’avenir de ces quartiers et l’évolution de l’action du Grand Lyon ?

Je pense que sous les effets conjugués de l’importance des investissements liés au renouvellement urbain, du prolongement des lignes fortes de transports en commun, les grands quartiers sociaux vont se banaliser et s’intégrer progressivement dans les dynamiques d’agglomération. Il y aura des synergies plus nombreuses entre le centre et la périphérie. Les poches de pauvreté se maintiendront, mais elles seront moins massives. Une partie des quartiers sera reconquise par les petites classes moyennes opportunistes qui ne peuvent plus accéder à la propriété pavillonnaire, en première, ou en seconde couronne. En contrepartie, sous l’effet des relogements, les problèmes de pauvreté et de précarité deviendront plus diffus dans le tissu de la métropole.

Au Sud de notre métropole, les élus de la Ville de Valence et des communes environnantes envisagent de créer "le Grand Valence", une communauté de communes à cheval sur les départements de la Drôme et de l’Ardèche. Quels conseils souhaitez-vous leur apporter ?

Je ne connais pas suffisamment le contexte local pour répondre, je n’en ai qu'une vision très superficielle. Toutefois, ce qui me semble important, c’est de distinguer le périmètre institutionnel de mutualisation des services et de construction des politiques d'agglomération, qui doit répondre à des questions pragmatiques de capacité de mise en œuvre et de volontés politiques partagées, et une veille sur les enjeux du bassin de vie plus large. Sans doute dans le cas de Valence, faut-il intégrer dans le périmètre institutionnel Saint-Péray et les communes agglomérées sur la rive droite du Rhône. De fait, il convient d’envisager effectivement une intercommunalité trans-départementale, mais il convient tout autant de rester dans un périmètre permettant rapidement l'expression de volontés pour nourrir des politiques communes de déplacement, d'habitat ou de développement économique.

Étude

Ce cahier interroge la notion de mixité à travers 3 politiques conduites dans et par le Grand Lyon : la politique de la ville, la politique du logement, et la mobilité.

Étude

A travers ce qui sera appelé « politique de la ville » à la fin des années 80, de multiples enjeux se croisent, d’urbanisme, de peuplement, de mixité sociale, de transports, de diversité, etc.

Article

Éléments d’un débat sociologique autour de la notion de « ghetto », appliquée à la situation des cités françaises.

Texte de Benjamin LIPPENS

Doctorant en sociologie, Benjamin Lippens présente ici son projet de recherche.

Interview de Pierre Gilbert

Sociologue, maître de conférence à l’université Paris VIII et membre du CRESPPA–CSU (Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris – Cultures et sociétés urbaines)

"Les opérations de rénovation urbaine suscitent parfois des réticences et des tensions, parce qu’elles déstabilisent un des principaux espaces de l’autonomie matérielle des classes populaires, un espace qui dans les cités est assez restreint comparativement aux fractions des classes populaires résidant dans des zones pavillonnaires."

Interview de Maurice CHARRIER

Maire de Vaulx en Velin

"Vaulx-en-Velin n’est plus une banlieue, c’est une ville du Grand Lyon !"

Interview de Bruno VOISIN

Sociologue à l’Agence d’urbanisme du Grand Lyon

"En 1980, Francisque Collomb rend visite à Marcel Houël. Cette visite est forte et symbolique : c’est la première fois qu’un Maire de Lyon se rend à Vénissieux !"

Interview de Philippe ESTEBE

Enseignant et Directeur de l'Institut des hautes Études de Développement et d'Aménagement des Territoires en Europe

"On ne peut pas tous s’intégrer dans une vaste classe moyenne : il faut savoir durablement composer avec les différences sociales et les inégalités."

Interview de Pierre SUCHET et Rémy Nouveau

Responsables du service Politique de la Ville du Grand Lyon et son adjoint

"L'une des plus grandes avancées qu'a permis notre action est sans aucun doute le partenariat institutionnel que nous avons créé."

Texte de Thomas Kirszbaum

Un regard critique sur les politiques de seuil des populations dites « défavorisées » dans les quartiers sociaux.

Étude

Décryptage des différente temporalités qui scandent et marquent l'action publique en matière de logement et d’habitat sur l'agglomération lyonnaise.

Étude

Cette étude revient sur ce qui marque les années 2000 de la politique de la ville.

Article

La smart city, concept apparu dans le sillage des nouvelles technologies numériques et de l’information, est-elle inclusive ?

Interview de Camille Peugny

Sociologue

Mieux saisir les évolutions de la structure sociale lors des quarante dernières années.

Dossier

Ce dossier est créé en appui au travail de thèse « Grandir en banlieue : parcours, construction identitaire et positions sociales. Le devenir d’une cohorte » de Benjamin Lippens, doctorant en sociologie.

Dossier

Ce dossier est créé en appui au travail de thèse « Grandir en banlieue : parcours, construction identitaire et positions sociales. Le devenir d’une cohorte » de Benjamin Lippens, doctorant en sociologie.

Texte de Pierre GROSDEMOUGE

Au-delà des indicateurs quantitatifs habituels, que nous apprennent les enquêtes sociologiques récentes sur cette question ?

Interview de André GERIN

Député Maire de Vénissieux en 2008

"L'agglomération s'est construite sur une politique ségrégative"

Interview de Dr Fawzia MEKNACHE

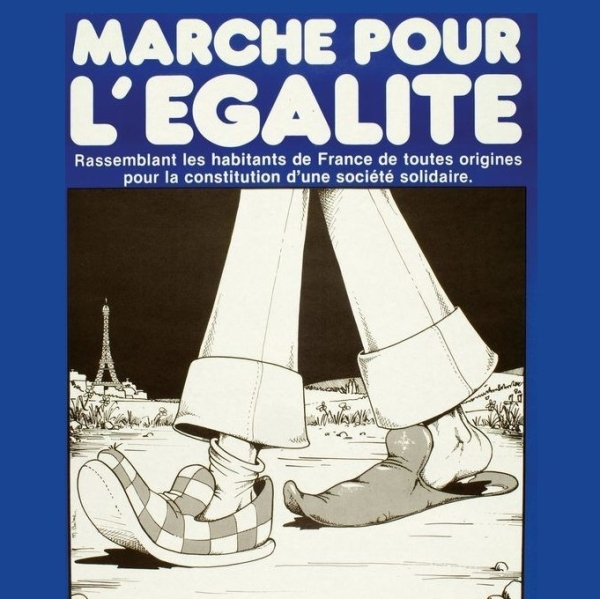

"À travers ces mobilisations, enfin, nous avions le droit à la parole, la possibilité d’occuper l’espace médiatique, l’impression d’être vus, d’être nous-mêmes et de pouvoir prendre notre destin en main."

Interview de Amar SADAT et Luna SADAT

association kabile Tilelli à Gand

"La participation des immigrés à la politique d’intégration"

Interview de Yaya CAMARA

Militant de la marche pour l’égalité (les Minguettes 1983) et étudiant à l’Institut des Sciences Sociales Appliquées (ISSA) de l’Université Catholique de Lyon

"La France, c'est comme une mobylette, il faut du mélange pour la faire avancer."