Propos recueillis par Cédric Polère, le 20 septembre 2006.Saint-Etienne Métropole (SEM), "jeune" communauté d’agglomération couvrant 43 communes, a ressenti en 2000 l’intérêt de rendre plus visible l’identité nocturne de son territoire par une stratégie de mise en lumière. Après une phase de consultation amorcée en 2001, l’atelier lyonnais "Les Eclairagistes associés" dirigé par Laurent Fachard a été sélectionné pour concevoir le plan Lumière de SEM (2003-2006). Il est particulièrement novateur par l’immensité du territoire couvert.

Eclairagiste amoureux de la nuit, Laurent Fachard explique la philosophie du plan, et la manière dont il sera appliqué. Qu’est-ce que le plan Lumière de Saint-Etienne Métropole ?

C’est une stratégie lumière pour les 20 à 30 ans qui viennent. Le plan comprend trois axes, qui nous ont été donnés par le cahier des charges : l’élaboration d’une « charte de l’éclairage public et des illuminations architecturales et paysagères », qui fixe aujourd’hui les grands principes et le « vocabulaire » de l’éclairage urbain, donne des recommandations pour le balisage des axes routiers et l’éclairage des zones d’habitat.

Le deuxième axe consiste en la mise en lumière des 50 sites d’intérêt communautaire (au moins un par commune), choisis parce qu’ils soulignent la trame du territoire (cinq tranches de travaux sont prévues jusqu’en 2010 ; une première tranche de 11 sites a été réalisée, la deuxième est en cours).

Le troisième axe prévoit une « fête des lumières ».

Ce plan est-il imposé aux communes ?

Non, c’est un cadre souple. Certes, il apporte des contraintes, comme l’interdiction des « lampes sales », à mercure et sodium, ou des luminaires à boules opalescentes dont le bilan énergétique et environnemental est déplorable. Nous préconisons des « lampes propres » à basse consommation, des luminaires à vasques planes et des optiques à 0 degré… Mais nous n’indiquons pas quel mobilier urbain il faut installer, ce qui permet de s’adapter au développement des produits. Le code couleur choisi, assez basique (vert et bleu) pourra évoluer. Les 50 sites d’intérêt communautaire sont là pour indiquer aux communes un chemin, mais chacune tracera ensuite sa propre voie avec les sites d’intérêt locaux (églises, mairies, etc.). Nous prenons aussi appui sur les réalisations et projets en cours : SEM avait par exemple lancé un programme d’aménagement de belvédères. Plutôt que d’éclairer ces sites, qui servent à voir avant de servir à être vus, nous avons proposé d’y placer un éclairage signalétique. Un candélabre à énergie solaire rendu autonome par un dispositif photovoltaïque produira sa lumière par le biais de diodes électroluminescentes (DEL). Nous nous sommes également appuyés sur les projets de création des pôles d’échange ferroviaire des gares de la Ricamarie, Firminy et Chambon-Feugerolles.

De nombreuses villes ont adopté un plan Lumière. Qu’elle est la principale innovation du plan stéphanois ?

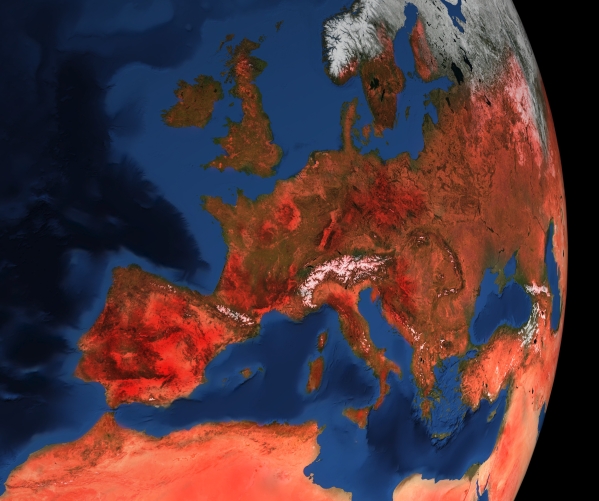

Jamais un plan Lumière aussi vaste n’a été réalisé, à l’échelle d’un territoire intercommunal, qui plus est à dominante rurale. Lyon a inventé les plans Lumière urbains et de quartiers, mais n’a pas encore fédéré l’ensemble des communes de son agglomération. Autre particularité, le territoire stéphanois n’a pas la richesse patrimoniale de Lyon. Il n’y a pas de cathédrale ou de grands monuments à mettre en valeur. Notre démarche a été différente. Nous avons distingué les qualités environnementales qui font les singularités du territoire de l’agglomération pour les mettre en valeur : son relief, la nature qui s’impose avec le Pilat d’un côté, les Monts du Lyonnais de l’autre, les cours d’eaux du Gier, de l’Ondaine et de la Loire, l’unité urbaine presque ininterrompue entre Lyon et Saint-Etienne, la multitude des flux et des infrastructures. L’éclairage pointe toutes ces singularités paysagères et urbaines. Il favorise l’interactivité entre les hauteurs (points culminants, belvédères…) et les fonds de vallée (ponts et passerelles enjambant cours d’eau et autoroutes, pôles d’échange…)

Eclaire-t-on les villes de la même façon qu’il y a 20 ou 30 ans ?

Un siècle à peine après son invention, nul ne peut remettre en cause les acquis de l’éclairage public et son impact social : fonctionnalités nocturnes des espaces urbains, sécurité routière, qualité de vie, sentiment de sécurité, attrait touristique, etc.

Cependant, que ce soit à Lyon ou à Saint-Etienne, on ne peut plus traiter du paysage nocturne sans prendre en compte l’impact des projets d’éclairage public sur notre environnement, et poser la question de la nécessaire préservation de la nature, des espèces et de la nuit.

Les besoins énergétiques croissants et l’absence de coordination générale dans nos méthodes de mise en œuvre ont conduit à une inflation et à une pollution lumineuse qui sont à remettre en cause. Je pense surtout à notre manière d’user de l’éclairage et d’en consommer sans compter ! Avant d’éclairer, nous devons toujours nous poser trois questions simples : pourquoi, pour qui, et quand éclairer, car pour être perçu, compris et accepté, ce geste doit toujours procéder d’une nécessité.

Pour construire des installations d’éclairage public écologiques et durables, il y a lieu désormais d’intégrer à nos méthodes de conception et d’exploitation de nouvelles règles d’éclairagisme associant les notions de pollution lumineuse, de confort visuel, d’économies d’énergies, d’énergies renouvelables, de recyclage et de contrôle rigoureux des installations. Avec toujours un souci d’art et d’éthique.

C’est pour cela qu’il y a beaucoup de traits communs entre le plan stéphanois et le deuxième plan Lumière de Lyon (2004) ?

Effectivement, le Plan Lumière de Saint-Etienne Métropole partage avec celui de Lyon la même exigence de mesure et intègre un certain nombre de ces règles, fondatrices d’une démarche écologique d’un « éclairage public durable ».

La différence, c’est la qualité paysagère du territoire de Saint-Etienne Métropole, où la nature est omniprésente. Lyon est dans un territoire très urbain, avec peu de zones naturelles et sombres : il n’y fera plus jamais nuit. Sur le territoire de Saint-Etienne Métropole, la nature saute aux yeux. Le ciel nocturne, l’ombre et l’obscurité y ont une qualité incomparable, qu’il faut préserver. L’obscurité nocturne nécessite non seulement du respect, mais l’idée avance que la nuit est un espace à préserver pour notre équilibre personnel et social. Le plan Lumière devrait contribuer à dépolluer le territoire en réduisant les nuisances des « mauvais éclairages ». Et contrairement à une idée reçue, obscurité ne signifie pas insécurité.

Pourtant, plus une ville est éclairée la nuit, plus on s’y sent en sécurité ?

Non, plus une ville est bien éclairée, plus on s’y sent bien et donc en sécurité. C’est une idée fausse, introduite par les industriels de la filière et aujourd’hui bien ancrée dans les esprits, qui amène habitants et élus à refuser de baisser les niveaux de lumières et à en rajouter toujours plus. Il y a une culture à faire évoluer. L’idée reste fausse même si l’on prend en compte le seul « ressenti ». Dans de nombreux villages de campagnes du territoire de Saint-Etienne Métropole, l’éclairage public est totalement éteint à partir d’une certaine heure, tant par esprit pragmatique et paysan que par souci de consommation énergétique. A Lyon, nous avons prouvé que c’est par la qualité et non par la quantité d’éclairage, que l’on introduit un sentiment de sécurité dans la ville.

Les économies d’énergie relèvent des objectifs du plan Lumière de SEM. Comment y arriver ?

Un des objectifs du plan Lumière est d’alléger les charges liées à l’éclairage public, supportées avec peine par les petites communes rurales. Il faudrait que tous les villages soient éclairés avec des candélabres à diodes électroluminescentes, qui consomment cent fois moins d’énergie et durent cinq fois plus longtemps que les luminaires anciens. Mais cette rénovation technologique prendra plusieurs années. Il y a d’autres moyens de faire des économies d‘énergie. Par exemple introduire une chronologie nocturne des allumages : tous les éclairages ne devant pas rester allumer toute la nuit, les illuminations architecturales peuvent s’éteindre à 23 heures ou minuit. Les enseignes publicitaires pourraient être concernées. Savez vous que l’enseigne monumentale d’un centre commercial de la vallée du Gier utilise une puissance électrique équivalente à celle qui est nécessaire pour éclairer un village de 700 habitants, comme Tartaras ?

En étant peu spectaculaire dans ses éclairages de sites, le plan ne risque-t-il pas de décevoir la population ?

Saint-Etienne Métropole n’a pas le même patrimoine que Lyon, mais a compris et accepté la philosophie du plan lumière. Ce plan ne cherche pas à "en mettre plein la vue". Quand un candélabre électroluminescent, planté à un croisement de flux, change doucement de couleur, il fait signe à celui qui le voit. C’est le début d’un échange, qui peut commencer par un étonnement ("qu’est-ce que c’est ?"). Lorsqu’en 2011, tous les sites seront éclairés, j’espère que l’accumulation de ces petits signes formera un grand signe, non par sa dimension lumineuse mais par l’« esprit nocturne » qu’il créera.

Saint-Etienne a longtemps été appelée "ville noire" à cause du charbon et de la pollution. Va-t-elle s’appeler aujourd’hui "ville-lumière" ?

Non, "ville couleur" ! Après le déclin de l’industrie, Saint-Etienne a cherché à se défaire de cette image de noirceur. Le recours à la couleur a été un moyen d’exprimer une volonté de changement, un nouvel état d’esprit : c’est le maillot des Verts, les couleurs du premier tramway, la signalétique urbaine, et aujourd’hui c’est le plan Lumière de la Métropole. Avec l’ombre et la couleur, on bascule le territoire nocturne dans une dimension poétique et sensible. Je l’ai démontré au Parc de Gerland et à la Part-Dieu, à Lyon. J’éclaire le Parc de Gerland en couleur pour moins l’éclairer, car c’est la nuit qui nous envoûte. La couleur est un très bon moyen de faire passer un message, une émotion et de donner une qualité plastique à un environnement. Avec la couleur, on bascule l’espace public dans la poétique nocturne.

Saint-Etienne va-t-elle se doter d’une fête des Lumières, conformément à ce que prévoit le troisième axe du plan ?

Le cahier des charges prévoit en effet la mise en place d’une "fête des Lumières". Le projet est abouti, mais rien n’est encore décidé. A l’issue de notre analyse, nous en sommes arrivés à l’idée que c’est la nuit du territoire qu’il faut valoriser et non la lumière, une idée difficile à faire comprendre et partager : une "fête de la nuit" plutôt qu’une "fête de la lumière" ! Ma démarche consiste à renverser le point de vue de départ : essayons de partir de l’ombre, d’imaginer la nuit. Evidemment, une telle fête ne peut avoir lieu qu’au solstice d’hiver, quand on dispose de toute la nuit pour s’exprimer. Elle pourrait s’appuyer sur la fête de la Sainte Barbe [fête des mineurs : 4 décembre] et sur la course nocturne de la SaintéLyon [course d’endurance de 68 kilomètres reliant les deux villes], qui a lieu au même moment. La symbolique est superbe : Saint-Etienne vient apporter les qualités de l’ombre et de la nuit à Lyon, qui se transforment en lumières pour la fête du 8 décembre. La Biennale du Design offre une autre possibilité de point d’appui : place au design d’environnements nocturnes ! Dans tous les cas, cette fête pourrait, à l’instar de la fête des Lumières lyonnaise, être un prolongement exploratoire du Plan Lumière du Territoire, où l’on teste des solutions d’éclairages avant de les pérenniser.

Seriez-vous favorable à l’éclairage de l’axe Lyon-Saint-Etienne, pour souligner les liens qui unissent les deux agglomérations ?

J’ai préconisé dans la "Charte et du cahier des charges de l’éclairage public" de SEM que l’A47 (qui va être déclassifiée en boulevard urbain, avec le risque de se voir éclairer ensuite tout du long !) ou toute future nouvelle autoroute ne soit pas éclairée. Quand, la nuit, vous regardez du ciel Saint-Etienne et Lyon, vous voyez un arc électrique ou électromagnétique presque continu entre les deux agglomérations ! Tout, chemin de fer, autoroute, route, rivière doit transiter par des mêmes points dans la vallée du Gier et à Givors. Cela a pour effet de créer une tension, sur laquelle mieux vaut ne pas trop appuyer.

Par contre, pour donner une lisibilité à cet axe, nous préconisons d’intégrer une signalétique et une signalisation rétro réfléchissante. Elle devrait concerner l’ensemble des routes du territoire de Saint-Etienne Métropole, et favoriser la sécurité routière. Toutes les routes communales pourraient avoir leur bas-côté dangereux signalé par ce balisage. Nous avons également préconisé dans la Charte que chaque premier rond-point qu’un automobiliste traverse en arrivant sur le territoire de SEM ait une signalétique particulière qui ménage les rapports de contraste visuels. Nous expérimentons actuellement ce balisage sur une route communale.

La présence à Saint-Etienne du Pôle "Optique Vision", pôle d’enseignement et de recherche dans l’optique, la photonique, l’image et la vision, favorisera-t-elle le passage d’innovations technologiques dans l’éclairage urbain ?

L’Ecole Nationale d’Ingénieur de Saint-Etienne (ENISE) et l’Ecole Supérieure d’Art et de Design ont mis en place en 2002 une formation commune, le mastère Dual Design, qui accueille ingénieurs et designers. Dans ce cadre, nous travaillons sur un projet de candélabre d’éclairage urbain à diodes électroluminescentes. Le pôle Optique Vision a été sollicité par l’ENISE dans le cadre du projet.

Néanmoins, il n’y a pas encore de véritable coordination entre les projets poursuivis par Saint-Etienne Métropole et son Plan Lumière et le Pôle Optique, ou la Biennale de Design, ou encore les initiatives audacieuses de la DDE. Mais cela changera sûrement dans le futur.

Nuit et lumière, quels nouveaux mariages voyez-vous s’esquisser ?

A partir de l’engouement autour du phénomène des « fêtes des lumières », on pourrait envisager la création et le développement d’autres offres touristiques, comme le tourisme nocturne. Ici encore, il y a une opportunité à saisir pour SEM. Il serait possible, sur des sites remarquables où l’on trouve à la fois sentiers de randonnées et lieux d’hébergement (gîtes d’étapes, chambres d’hôtes…), d’inviter des artistes à réaliser des "parcours nocturnes" de découvertes et d’aventures artistiques nouvelles. Le public pourrait ainsi voir, la nuit, des œuvres poétiques respectant la nature des sites et valorisant la qualité nocturne. Cette idée lumineuse est, « àlanuitd’hui », dans l’air des temps nocturnes. Il ne manque plus qu’une volonté politique.