Pour celles et ceux qui ne sont pas au fait des conséquences possibles du dérèglement climatique, il est grand temps de faire le point sur la théorie de l’effondrement, qui se diffuse depuis quelques années sous l’anglicisme de collapsologie.

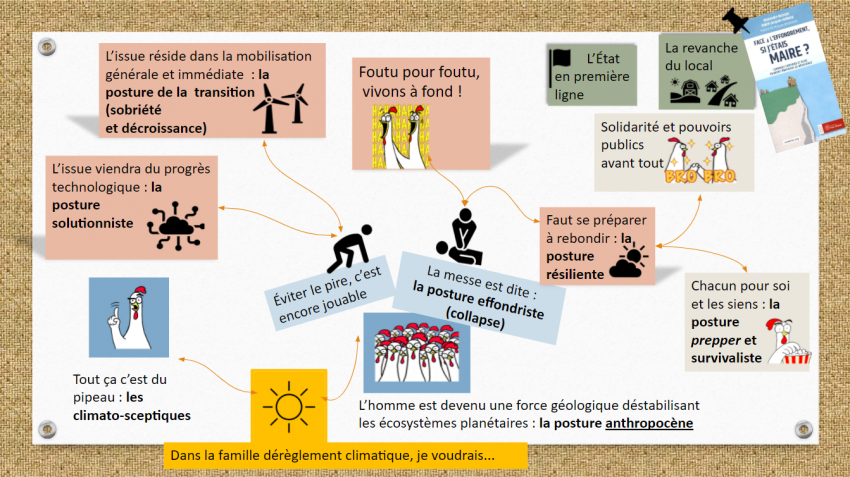

Portée par certains cercles intellectuels et militants, cette vision suppose que la vulnérabilité et l’interdépendance de nos sociétés sont telles que des évènements géopolitiques, financiers ou sociaux, associés aux changements environnementaux en cours, pourraient mettre à terre l’ensemble du « système ».

Pour autant, l’étendue de cet effondrement ne fait pas consensus : si certains tablent sur un chaos généralisé, où un « chacun pour soi » survivaliste règnerait en maître, d’autres au contraire parient sur la résistance des institutions, notamment locales. Ce sont elles qui auraient la capacité de traverser l’effondrement, si tant est qu’elles l’anticipent et y préparent dès aujourd’hui leurs citoyens. Pour le collectif SOS Maires, l’enjeu est majeur, notamment pour les communes rurales, qui ont toutes les cartes en main pour faire face à cette « désorganisation sociale » mais qui risquent l’isolement total et un afflux massif d’urbains affamés.

À la fois outil de sensibilisation, appel à l’action, et manuel pratico-pratique, Face à l’effondrement, si j’étais maire ? est soutenu par les figures hexagonales de la collapsologie que sont Pablo Servigne, Julien Wosnitza ou encore l’économiste François Morin.

De l’effondrement à la résilience, la stratégie du roseau

L’effondrement est la déclinaison francophone du collapse, concept formalisé en 2005 par le scientifique américain Jared Diamonds dans son ouvrage Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed. En France, cette idée s’est rapidement propagée dans les milieux académique, politique et militant : en 2011, la journaliste Agnès Sinaï et l’ancien ministre de l’Écologie Yves Cochet fondaient l’Institut Momentum, réseau de réflexion et d’élaboration d’idées concrètes sur « l’évènement anthropocène » et ses conséquences. Mais c’est en 2015 que le concept déborda des cercles d’initiés, suite à la publication par les chercheurs Pablo Servigne et Raphaël Stevens du texte Comment tout peut s'effondrer. La collapsologie trouvait alors son audience, en particulier grâce à sa résonnance sur les médias en ligne.

S’appuyant sur la définition donnée par Yves Cochet, SOS Maire définit l’effondrement comme « une situation dans laquelle les besoins de base (eau, alimentation, logement, habillement, énergie, soins de santé, hygiène, mobilité, sécurité) ne sont plus fournis à une majorité de la population par des services encadrés par la loi, pendant un temps significatif suffisant pour amener le chaos dans un ou plusieurs pays ». Face à une telle perspective, il devient aussi urgent que vital de se préparer.

Propriété de matériaux capables d’absorber l'énergie d'un choc, la résilience a quitté le registre de la mécanique. Sous l’impulsion de Boris Cyrulnik, elle est devenue un concept clé de la compréhension du rebond des individus après un traumatisme, s’étendant désormais aux sociétés confrontés au défi écologique. La résilience est ainsi une raison de ne pas désespérer : « Sans tomber dans le survivalisme, nous aimerions diffuser un esprit de renaissance », écrit André-Jacques Holbecq. Pour les auteurs, cette capacité repose sur l’anticipation du choc à travers la mise en place de mesures de réduction de l’impact des activités humaines (politiques de transition) et de démarches d’autonomisation des territoires et des citoyens dans les domaines essentiels : alimentation, réseaux de distribution, santé, hygiène, production d’énergie. Mais une question reste vivement débattue : quel est donc l’échelon territorial le plus à même de porter cette résilience ?

La décentralisation comme voie de salut : la stratégie du réseau ?

Pour nombre de collapsologues, dont Julien Wornitza, l’État s’effondrera. L’effort de résilience « ne sera pas fait par les politiques nationales, car trop sclérosées dans des schémas capitalistes et non-réformables si ce n’est vers l’encore pire ». Cette posture est contestée notamment par la philosophe Catherine Larrère et son époux Raphaël, ingénieur agronome et sociologue. Ils dénoncent l’occultation de l’importance du niveau étatique, niveau pertinent pour porter une action publique globale, estimant que l’effondrement serait plutôt multiple, localisé, affectant inégalement les secteurs et les populations. Dans les faits, la pandémie actuelle semble valider cette contradiction : les États tiennent, et demeurent indispensables pour coordonner l’action sur les territoires (hôpitaux, formations, etc.).

« Le local est le bon niveau de résilience » réaffirmait André-Jacques Holbecq en mai dernier, lors d’un entretien « De la pandémie à l'effondrement (EDLQ #7) » par le Cercle Aristote. Pour les auteurs, « c’est localement que se trouvent les clefs de la sécurité future de tous », le chef de filât devant revenir aux communes : « Il est temps d’appeler les maires à agir dans le sens de l’autonomie et de la résilience». La proximité serait la condition de l’autonomie, et l’échelle la plus à même de retisser le lien social actuellement trop distendu pour résister au stress engendré par un effondrement lors duquel les instincts primaires et guerriers animeraient chacun. Les auteurs en veulent pour preuve les scènes de chaos et de pillage vues lors de catastrophes naturelles (ex. Saint Martin) ou tout simplement pour les réductions sur le Nutella.

Disposant d’une clause de compétence générale, les communes ont déjà à disposition des outils réglementaires de gestion des risques : plan communal de sauvegarde, document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM), label pavillon orange du Haut comité français pour la défense civile, plans de résilience. Nombre de communes ouvrent la voie, qu’elles soient rurales ou urbaines, notamment avec le label Ville en transition ou encore le Réseau des villes résilientes. Ainsi, Grenoble a intégré la canicule et les risques de pandémie dans son plan municipal de sauvegarde, la Métropole européenne de Lille s’est dotée de « référents résiliences », et Rotterdam d’une équipe « résilience de la ville ».

Biorégions, démocratie directe : le bonheur est dans le « près »

La région est l’autre échelle locale appelée à jouer un rôle de premier plan. Comme le souligne SOS Maires, « l’écorégion » est le territoire de l’économie de survie et de l’autonomie alimentaire, comme l’illustre la démarche de résilience alimentaire initiée par le Grand Angoulême. Elle est aussi celui de la réindustrialisation. Ainsi, l’ingénieur Benoît Thévard appelle à la création d’agences de relocalisation chargées « d’accompagner les dynamiques convergentes au niveau local ». Mais Sébastien Jean et Vincent Vicard soulignent que l’autonomie n’est pas simple à atteindre, les décisions en la matière dépendant également de régulations et d’équilibres nationaux et européens.

Plus largement, le biorégionalisme est un courant de pensée qui propose de réorganiser la société à l’échelle d’un territoire défini non plus par des frontières politiques, mais par des limites géographiques congruentes avec les communautés humaines et les écosystèmes. Pour la géographe Julie Celnik, « la pensée biorégionaliste s’articule autour de deux principes moteurs étroitement liés : living-in place et rehabitation. La « ré-habitation » repose sur une relation d’interdépendance et d’échanges avec l’écosystème de la biorégion. [...] Autrement dit, il s’agit d’adopter des modes de vie et de consommation (eau, nourriture, énergie, habitat) autosuffisants à l’échelle d’une biorégion, tout en perturbant le moins possible l’écosystème local. En outre, l’autonomie politique constitue un principe important du projet biorégionaliste, où la démocratie directe s’impose comme forme légitime d’organisation politique. Pour les biorégionalistes, c’est avant tout aux citoyens de gouverner leur territoire, et non à une entité gouvernementale centralisée et perçue comme technocratique ». Concept né en Californie, son incarnation la plus avancée est la biorégion de Cascadia (côte ouest des Etats-Unis et du Canada), mais il interpelle ici aussi, notamment l’Île-de-France.

Élargir l’horizon : interdépendance territoriale et biens communs

Les citoyens sont donc au cœur de ce projet d’un futur souhaitable, dans un contexte qui l’est franchement moins. Cette perspective rejoint les initiatives de gestion des « communs » (eau, énergie, santé, urbanisme temporaire, etc.). Pour l’économiste Benjamin Coriat, « les communs se développent de plus en plus dans nos territoires. Ils sont, en fonction des situations, un relais et un complément à l’action municipale locale ou un substitut à la défaillance de l’action publique ». Plusieurs villes, notamment italiennes, expérimentent déjà de nouvelles articulations entre cette force d’auto-organisation de la société civile, les pouvoirs publics et le marché.

Pour certains, s’organiser sur le périmètre de sa seule commune en comptant sur une hypothétique solidarité spontanée n’est pas suffisant. En France, l’association Humanum, présidée justement par André-Jacques Holbecq, vise à créer un réseau d’entraide informel entre ruraux et urbains. Comme le pointe la journaliste Angela Bolis, « la résilience se construit elle, selon ses promoteurs, au-delà des frontières de la ville, dans une alliance entre urbains et ruraux. [...] Ainsi, la question de la résilience ne se résume-t-elle pas à une autonomie des villes ou des territoires ruraux, et encore moins à un repli sur soi ».

Pour Yuna Chiffoleau, chercheuse à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement : « Il faut rééquilibrer le système vers plus de proximité, mais l’idée n’est pas de passer au 100 % local ! Sinon, on serait tout aussi vulnérables, par exemple en cas d’inondation, ou d’épidémie dans les cultures d’une région. Il faut construire une complémentarité, par exemple en montant un partenariat entre Paris et la Creuse pour l’approvisionnement en viande. On passe alors de dépendances subies à des interdépendances maîtrisées ».

Alors quoi ? La résilience est-elle affaire de gouvernance ? Face à des problématiques globales, les solutions peuvent-elles être locales ? Dans un contexte d’effondrement, pourrait-t-on encore faire confiance à son voisin ? Quelle relation devra-t-on alors nouer avec les élus de la République ? Si ces questions restent aussi ouvertes que l’avenir incertain, l’ouvrage d’Alexandre Boisson et d’André-Jacques Holbecq aura dans tous les cas l’intérêt d’apporter quelques clés pour y penser, et agir.

- Alexandre BOISSON et André-Jacques HOLBECQ, Face à l’effondrement, si j’étais maire ? Comment citoyens et élus peuvent préparer la résilience, Éditions Yves Michel, 2019