Vélo'v, une nouvelle offre de service pour favoriser l'usage du vélo en ville

Étude

Quel a été le contexte de ce projet et comment s'est déroulé sa mise en oeuvre ? Comment explique-t-on son succès ? Est-ce une nouvelle façon de vivre la ville ?

< Retour au sommaire du dossier

Interview de Alain BONNAFOUS

<< Le changement de mode de transport ne va pas de soi >>.

Le Laboratoire d’Economie des Transports de Lyon est engagé dans le projet Optimod, sur l’expérimentation d’un navigateur tous modes en temps réel sur téléphonie mobile. En quoi consiste votre contribution ?

Nos interventions correspondent à ce que nous savons faire. Par exemple, sur le système de transport lyonnais. Nous savons simuler les flux en terme d’occupation de voirie, de congestion ou au contraire de fluidité. Nous pouvons déterminer comment les flux peuvent se répartir entre transport collectif et voitures particulières. Ces énormes banques de données peuvent servir à tel ou tel moment dans le consortium. Surtout, nous pouvons proposer des représentations, des cartographies relativement parlantes, c’est-à-dire lisibles par des décideurs afin qu’ils aient une idée relativement précise de ce qu’ils améliorent ou éventuellement dégradent par telle ou telle décision politique.

Comme nous sommes une institution de recherche, un laboratoire du CNRS, nous avons aussi des questions qui relèvent de la recherche. C’est notamment le cas pour le thème des comportements de mobilité fonction de l’information disponible sur lesquels il y a encore beaucoup à découvrir.

Dispose t- on d’éléments permettant de mesurer l’impact de l’information sur les comportements de mobilité ?

C’est encore relativement mal étudié. Dans la tradition de collecte des données pour les déplacements urbains, on fait des enquêtes ménage : on recense les déplacements des gens, avec des motifs, des origines, des destinations, les modes de transports utilisés. Dans ces enquêtes qui sont standardisés depuis le milieu des années 70, on n’a pas d’élément précis sur le niveau d’information des usagers, et donc sur le rôle qu’a pu jouer une bonne ou mauvaise information dans leur choix.

On dispose de quelques indices, provenant d’enquêtes plus qualitatives, mais on n’a pas de vraie connaissance de ces éléments. Pour donner un exemple banal, on sait à peu près calculer ce que sera la fréquentation d’une ligne de transport en commun (TC) si on augmente sa fréquence. En revanche, on ne sait pas calculer l’augmentation de la fréquentation de cette ligne si on améliore l’information, par exemple avec de bons affichages ou une régularité bien assumée d’horaires cadencés.

On sait que là où il y a des horaires cadencés, par exemple en Ile de France – un train à l’heure 3, 23, 43, etc. – c’est quelque chose qui est bien mémorisé par les usagers potentiels. Ils ont alors une vision relativement précise de l’offre qui leur est proposée et ils savent qu’il y a une relative fiabilité sur ces horaires. Ils raisonnent par rapport à un univers de choix qui est assez bien connu et maîtrisé. Dans un système qui n’a pas d’horaire cadencé, si celui qui doit décider d’un déplacement inopiné n’a pas les moyens de se renseigner ou s’il y a peu de fiabilité sur les horaires ou du flou sur l’information, il prendra peut-être les TC mais avec des délais de précaution considérables. Ou il préfèrera prendre sa voiture. Mais ce sont des choses relativement mal connues et mal maîtrisées.

Quels sont les autres paramètres qui jouent sur les comportements de mobilité : le coût, le confort ?

Fondamentalement, dans les transports, qu’ils soient de marchandise ou de personnes, il y a des millénaires que les deux principaux facteurs sont les coûts et les vitesses. Avant l’arrivée du chemin de fer, on a des données extrêmement précises là dessus. Le grand roulage accéléré qui faisait à peu près 8 km / h de moyenne - la voiture coche - coûtait deux fois plus cher que le grand roulage qui lui faisait 4 km / h. Il y avait donc une corrélation presqu’arithmétique entre les deux. C’est pour cela qu’initialement en tout cas, le transport aérien était beaucoup plus cher que le transport ferroviaire. Sur autoroute, vous allez plus vite mais vous payez du péage. En taxi, c’est souvent plus rapide mais aussi plus cher. Tout est à l’avenant.

Ces « règles » n’ont-elles pas évolué à la faveur de l’essor des voyages « low cost » ?

Non, ce qui évolue, c’est que cet arbitrage du prix et de la vitesse s’est beaucoup diversifié. Aujourd’hui, les qualités de service – comme la fiabilité ou la vitesse d’écoulement - entrent davantage en compte. Si vous prenez un bus pour aller à la gare, mais qu’il y a une incertitude sur la régularité de son passage, c’est évident que dans vos comportements, vous allez intégrer cette incertitude en termes de durée.

L’éducation rentre-t-elle en compte dans le choix de mobilité ?

Je préfère le terme beaucoup plus large de « culture du système ». Quand on a fait des entretiens approfondis pour essayer de bien comprendre ce qu’avait été l’effet métro à Lyon, on a fait une observation très significative. Dans le groupe d’entretien approfondi, il y avait deux hommes actifs d’une trentaine d’années habitant dans le même genre de quartier et faisant le même type de déplacement quotidien.

Or l’un prenait systématiquement les transports collectifs et l’autre jamais. On a mis du temps à comprendre pourquoi alors que l’explication était d’une simplicité angélique : celui qui prenait les TC était né à Lyon et connaissait parfaitement toutes les lignes et toutes les possibilités, alors que l’autre n’est venu à Lyon qu’en étant actif, après avoir été élevé à Vienne en Isère. Il n’avait donc pas fait l’apprentissage du système et n’avait donc pas cette culture des transports, qui résulte de longues pratiques quotidiennes et qui pourrait théoriquement résulter de formations données ici ou là, même si dans les écoles on n’a pas encore songé à intégrer cet apprentissage pour l’instant.

La difficulté de lecture des plans peut elle-même être un frein à la mobilité personnelle. Ne serait-il pas intéressant d’apprendre à décrypter ce type de données ?

Azouz Begag a mené des travaux sur cette question. Il avait pu observer que le fait de n’avoir pas la capacité de lecture changeait totalement les comportements de mobilité et le rapport au système de transports publics. Quelqu’un qui n’a pas les capacités de lecture, dès lors qu’il prend autre chose qu’une ligne bien connue, a une grande difficulté à repérer où il se situe et où il va. Peut-être faut-il imaginer que ces informations fonctionnent avec d’autres logos, une autre sémiologie que l’écriture ? Il faut que ce soit simple, lisible, très accessible.

L’affichage dans les stations du temps d’attente des bus, trams ou métros a t-il changé les comportements ?

Il semble que oui. Mais cela n’a pas été étudié. Quand vous avez à organiser votre déplacement, vous avez face à vous un univers de choix, certes parfois très restreint. En réalité, il y a deux univers : un univers objectif avec des temps, des durées, des prix, etc. et puis un univers subjectif. On sait qu’en attente, d’un bus par exemple, vous ressentez le temps comme deux fois plus long qu’il n’est réellement. Même chose quand vous êtes dans un encombrement en voiture. Autrement dit, nous transformons un univers objectif en univers subjectif. Inversement, si l’attente est affichée, et si votre expérience du système vous prouve que c’est respecté, à ce moment-là vous n’avez plus cette transformation en univers subjectif. 3 minutes, c’est 3 minutes, ce n’est pas 6. Ce sont tous ces mécanismes qu’il s’agit de mieux comprendre.

L’information peut-elle effectivement inciter à un report modal, comme Optimod en fait le pari ?

L’idée d’Optimod est surtout de donner la bonne information aux gens afin qu’ils optimisent leur déplacement. Le projet n’est pas d’attirer tout le monde vers les TC, il est d’informer du mieux possible pour que les choix soient faits le plus efficacement possible. Dans un certain nombre de cas, on sait qu’une meilleure information devrait en effet favoriser le TC ou même la marche à pied.

En quoi les mobilités peuvent-elles être des gisements de « rendement social » ?

Le rendement social, ce peut être à la fois du gain de temps ou d’argent. Exemple : quand on a mis en place le TGV, il était pratiquement au même prix que le train antérieur. Nous sommes donc passés d’un train qui mettait 3h45 à un train de 2h. Dans le train de 2h on peut dire qu’un usager quelconque aurait été prêt à payer de quelques francs supplémentaires s’il n’a pas beaucoup d’argent à plusieurs dizaines s’il en a beaucoup et un temps précieux. Comme ils étaient au même tarif, tout ce qu’on n’a pas extorqué aux usagers, on appelle ça du surplus de l’usager. De la même manière, le temps qu’il va gagner fait partie de son surplus d’usager. Et quand on mélange gains de temps et d’argent avec des techniques qui sont aujourd’hui bien au point, cela permet de calculer un surplus d’usager qui vient abonder un surplus collectif, qui, quand il s’améliore, est générateur de rendement social. Ça renvoie à la théorie du rendement social qui, en anglais, prend le nom d’analyses coûts / avantages.

En quoi cela est-il bon pour la société ?

Il peut y avoir un enrichissement qui n’est pas forcément financier, qui corresponde à des effets externes positifs. Moins d’accidents mortels ou de blessés, c’est un enrichissement pour la société. On envisage de mettre en concession une route qui s’appelle RCEA entre Moulins et Mâcon, en la mettant en deux fois deux voies. Le gros du rendement social de l’opération est un gain de sécurité, car il y a entre 20 et 30 morts par an sur cet axe. C’est à la fois du surplus d’usager au sens de l’argent qu’il serait prêt à payer et qu’on ne lui demande pas, au sens du temps qu’il gagne, mais aussi du confort, de la sécurité. On essaie de faire le bilan des externalités positives et négatives.

L’intermodalité préside-t-elle de plus en plus au système de transports ?

Il est certain qu’aujourd’hui, on ne peut plus raisonner mono mode. Mais le changement de mode ne va pas de soi. C’est un effort. Il y a des villes dans lesquelles ça très fonctionne très bien. J’ai travaillé quelque temps à Washington à la Banque mondiale et j’étais assez fasciné par l’efficacité de leur système Métro RER de ce point de vue. Au centre, une station tous les 500 m, puis tous les 2 km environ en s’éloignant du centre, avec un maillage très efficace et un système de grands parkings, qui sont souvent à la fois de dissuasion et d’usage de zones commerciales. Ça marche comme sur des roulettes. Car si on a pas de place dévolue, se garer en centre ville coûtait 15$ par jour : ce n’est pas rien. La pratique, y compris des gens qui gagnent très bien leur vie, c’est d’utiliser les TC dès qu’ils sont dans la partie urbanisée puis la voiture laissée sur un parking pour rejoindre leur pavillon. C’est un système qui a été raisonné en perspective multimodale dès la création du métro.

Que faut-il faire pour que le changement de mode aille davantage de soi ?

Il faut que l’alternative de l’autre mode soit suffisamment attrayante. Sur le Grand Lyon on tourne grosso modo à 20% de part de marché en TC, et on est à 20% depuis l’arrivée du métro. C’est une belle performance car on était en pleine récession des TC jusqu’à l’arrivée du métro. Dans la plupart des villes de l’OCDE il y a eu une déflation des TC qui a été stoppée dans la décennie 70 à peu près partout dans le monde. Et, au mieux, on a gardé la part de marché des TC, ce qui est déjà une performance.

Pourtant, dans le même temps, il y a eu une importante diversification de l’offre de transport en commun : métro + tram + bus…

Oui mais il y a aussi eu l’étalement urbain. Et le développement d’urbanisations complètement excentrées. Ce n’est pas évident, avec une ville qui s’étale, que de garder les parts de marché en TC. C’est plus facile dans une ville qui reste compacte. Si toute la croissance urbaine s’était produite dans l’ensemble Lyon/Villeurbanne/première couronne, on aurait pu imaginer gagner des parts de marché en TC. Là c’est impensable. Dans la périphérie lointaine, extérieure au Grand Lyon, les parts de marché des TC sont inférieurs à 5%.

Quelle logique prime et primera dans le système de transports ?

Toutes les villes ont le même objectif, fondamentalement : avoir une ville durable. Moi je préfère l’expression de ville fluide. Car de toute manière, une ville fluide est une ville qui pollue moins, qui est moins stressante qu’une ville encombrée. Pour cela il est vrai qu’on a intérêt à avoir une part des TC aussi importante que possible. Et des modes doux : marche à pied, vélo. On a intérêt à ce qu’il y ait une maîtrise de cette croissance naturelle de l’automobile, qui reste forte, notamment avec l’étalement urbain. Avec l’étalement urbain on ne peut pas mettre une station de métro à chaque pied d’immeuble.

N’est-on pas aujourd’hui dans une logique de limitation de l’étalement urbain ?

On ne sait pas maîtriser l’étalement urbain. Une commune extérieure au Grand Lyon, si elle a un document d’urbanisme particulièrement restrictif, a en général la capacité de doubler sa population. Avec les documents d’urbanisme ordinaire, elle peut multiplier par 3 ou 4 sa population. Donc tous les discours sur la maîtrise de l’étalement urbain par l’urbanisme ou des politiques de maîtrise de l’occupation du sol, pour moi ce sont des discours légèrement naïfs.

A l’inverse, ne peut-on favoriser la densification des agglomérations ?

Là, on a des résultats. Car les efforts ne datent pas d’aujourd’hui. Toutes les municipalités successives de Lyon se sont efforcées de revitaliser les centres, de reconcentrer la population. Des dispositions datant de la fin des années 80 interdisent qu’un appartement soit transformé en bureau, de manière à garder de la population au centre. On est arrivé comme cela à une relative revitalisation du centre Lyon/Villeurbanne mais on n’a pas empêché pour autant une plus grande dynamique démographique extérieure au Grand Lyon. Les taux de croissance restent plus élevés à l’extérieur. En valeur absolue, si l’intérieur s’accroît de 2 ou 3%, ça fait plus qu’un extérieur qui s’accroît de 5%. Mais ça veut dire que dans les avenirs lointains, ce dernier prendra le dessus.

D’autres facteurs peuvent-ils jouer sur la densification urbaine comme le prix du carburant, ou le vieillissement de la population ?

Ça peut jouer en effet. Mais pour le vieillissement, ce n’est pas évident. Il a des effets variés. C’est aussi un temps de vie qui entre la retraite et la dépendance représente plusieurs décennies. Ce sont des populations qui n’ont pas de raisons particulières – sauf goût pour la ville – de s’installer dans des zones denses. A capacité d’investissement donné, privilégie-t-on la surface ou la proximité ? Tout cela, on sait le mettre en équations : on appelle ça des modèles d’équilibre. L’usager habitant va arbitrer entre avoir un peu plus de surface et payer plus ses déplacements. Au-delà, il y a aussi un raisonnement économique sous contrainte de budget.

On parle de plus en plus de la ville des courtes distances…

Cela correspond à une autre idée qui a été développée dans des études prospectives il y a une quinzaine d’années. Ça consistait notamment à comparer ce qu’a été le développement urbain en France à ce qu’il a pu être en Allemagne. Des auteurs ont confronté le modèle jacobin centralisé avec le système rhénan polycentrique. C’est effectivement quelque chose qu’on peut imaginer. Mais cela va dépendre de la dynamique des acteurs locaux. Exemple : vous êtes dans une commune de la grande périphérie de 3 à 4 000 habitants. Est-ce que la municipalité va déclencher une stratégie de très long terme pour en faire un vrai centre filtre avec des niveaux de services, de commerces, etc. relativement importants ? Ou est-ce qu’elle ne va pas être un peu empêchée pour cela ? Va t’elle développer des zones d’activités suffisamment importantes, quitte à sacrifier des terrains à bâtir ? Va t’elle développer un centre commercial sachant que la pression politique locale sera contre car tous les commerces existants s’y opposeront par principe ?

La fabrication de ces centres villes ou de ces nouvelles centralités ne se fera pas forcément facilement. Il faudra pour cela qu’il y ait localement une volonté politique. On est dans un monde décentralisé. Or le premier principe de la délocalisation c’est qu’il n’y a pas hiérarchie entre les niveaux de décentralisation. La Région ne peut pas imposer quelque chose au Département, le Département aux communes, etc. Il y a eu juste des délégations de pouvoir au niveau des communautés de communes. Autrement dit, tout dépend des comportements des politiques locaux. Cela requiert compétence, déontologie et rigueur.

Y a t-il une articulation claire entre politique de transports et politique d’urbanisme ?

Le transport peut favoriser effectivement une évolution de l’urbanisme, ça fait partie des choses qu’on essaie de mieux maîtriser mais c’est assez compliqué. On est en train de sortir des résultats tout à fait récents sur ce que peuvent donner des mesures de transport un peu fortes justement sur l’étalement urbain. Ce n’est pas évident.

Peut-on façonner une ville en fonction des options de transports qu’on privilégie ?

On peut infléchir les choses. Par exemple, on peut imaginer - mais il faut qu’il y ait aussi des volontés politiques partagées - qu’il y ait une certaine coordination. On peut faire des regroupements plus puissants, plus denses là où il y a des axes lourds de transports. Inversement, là où on sait qu’il n’y aura pas d’axes lourds, on peut favoriser plutôt le pavillonnaire puisque de toute manière il y aura une demande sociale pour le pavillonnaire.

De façon générale, quel est le rôle de la puissance publique dans ces problématiques de mobilité ?

Deux rôles peuvent être distingués. Premier rôle : à espace donné, que puis-je faire de mieux pour que la ville soit fluide, pour attirer les gens dans les TC ou les modes ? Autre rôle : que dois-je faire pour dessiner une aire urbaine aussi durable que possible ? Ce n’est pas simple. Exemple : depuis plusieurs années, les responsables Verts ont compris qu’il ne fallait pas forcément que les transports lointains soient très bon marché. Car cela favorise l’étalement urbain. Or tout à coup est sortie d’idée de mettre en place en Région Ile de France une carte jaune à tarif unique. Un même tarif appliqué pour un trajet quotidien de 2 X 2 km ou de 2 X 100 km, on sait que c’est une catastrophe pour l’environnement. Pourtant, en dernier ressort, Cécile Duflot a exigé que ce soit mis dans l’accord politique de la majorité de la Région. Et c’est en train de passer. C’est typiquement de la démagogie radicalement anti environnementale.

Car à partir du moment où le transport en commun est moins cher, on n’hésite pas à s’installer loin. Et comme il n’y a pas qu’un seul actif dans une famille et que les autres n’ont pas la possibilité d’utiliser les TC, et bien ceux-là prendront la voiture. On sait que ce type de politique augmente dans la durée les véhicules km. Le premier à avoir mis en évidence cela, c’est Yves Martin, qui était alors le patron de la mission « effet de serres ». Il avait démontré qu’il fallait rendre plus cher le transport en voiture, mais aussi les transports lointains en TC car c’est forcément lié. Il préconisait également d’alléger les taxes sur la vente d’un appartement pour en acheter un autre. En France, la mobilité résidentielle coûte plus du double qu’aux Etats-Unis, où les gens changent plus facilement de domicile pour se rapprocher de leur nouveau job. Tout cela constitue des entraves à une bonne politique de ville durable.

Les problèmes de mobilité ont-ils une incidence économique ? Le patron d’IBM France indique que les embouteillages en Ile de France entrainent une perte de l’ordre de 1,5% du PIB régional…

Ce sont des calculs un petit peu à la serpe. Mais l’ordre de grandeur n’est pas totalement stupide. C’est vrai que quand vous prenez le temps perdu et la manière dont ça peut être traduit en francs, les carburants consommés en plus, l’usure du véhicule et la pollution, ça finit pas faire quelque chose d’important.

Peut-on considérer que les problèmes de mobilité sont parmi les plus cruciaux qui se posent aux agglomérations ?

Il y a deux dimensions qui pèsent et qui comptent. La fluidité – c’est-à-dire du temps, du confort et de la tranquillité - par opposition à la congestion – source de perte de temps, d’inconfort et de stress -, et la qualité de l’environnement. Il faut comprendre que sur une voirie encombrée, à débit quasiment équivalent, les effluents nocifs sont deux à quatre fois plus importants que sur une voirie fluide. Les émissions sont plus que deux fois proportionnelles à la durée de passage du véhicule. C’est considérable ! La 2e dimension de la ville fluide, c’est la qualité de l’air qu’on y respire. Même si la pollution ne provient pas que du trafic automobile.

Une ville fluide est-elle plus performante d’un point de vue économique ?

Probablement. Mais ce sont des choses pas bien connues. Lyon est une ville relativement fluide par rapport à beaucoup d’autres. A Lyon les encombrements sont surtout des encombrements de pénétrantes aux heures de pointe. Tous les axes autoroutiers pénétrants sont saturés en heures de pointe. En dehors de cela, la ville est relativement fluide. Ça tient à son espace de voirie, qui est relativement favorable. La ville a des grands axes nord/sud grâce au Rhône et à la Saône et une partie hyper dense avec un réseau de voirie très restreint dans l’hypercentre. Le gros morceau du périphérique est fait. Ce qui veut dire que toutes choses égales par ailleurs, il y a plutôt moins d’encombrement que dans d’autres villes équivalentes. Il faut dire aussi que son système de TC est performant. Le fait d’avoir pu maintenir la part de marché des TC (en dépit de l’enrichissement des ménages et de l’étalement urbain) compte aussi énormément. Les études de l’INSEE le démontrent. Quand « le revenu disponible des ménages » augmente, la mobilité augmente, et notamment la part de mobilité automobile.

L’image du bobo à vélo est donc en contradiction avec les études ?

C’est une image pour la télé ! Les bobos font partie des populations les plus captives de l’automobile. C’est ce que mon collègue et ami Gabriel Dupuy appelle « la dépendance automobile ». Il y a d’ailleurs une grande cohérence, quand on est bobo, à souhaiter le développement des TC : c’est pour être plus tranquilles sur la route ! En 1991 le sociologue allemand Werner Brôg avait fait une enquête sur les préférences des citoyens en matière de transports en Europe. Il avait trouvé qu’il y avait à peu près partout 2/3 voire 3/4 de la population qui préférait une politique favorisant les transports collectifs. Et il avait constaté qu’à peu près partout, il y avait 80% d’usagers de la voiture particulière. Il avait souligné qu’il y avait quand même beaucoup d’ambiguïté dans cette préférence. Était-ce pour avoir une offre de TC pour soi même ou pour être plus tranquille sur la voirie ? Quand on creuse un peu on sait que c’est la 2e solution qui est la bonne.

Quels sont les domaines de recherche que le Laboratoire d’Economie des Transports privilégie ?

On essaie de développer des outils qui permettent de simuler des politiques. Si on augmente de 50% le prix de l’essence, qu’est ce que ça va donner en matière de mobilité puis de localisation ? Il s’agit d’apporter la réponse à la question : si on fait ça, qu’est-ce que ça donne comme système de transport et comme évolution du système urbain ? Ensuite, greffé à ce problème, se pose la question de comment faire évaluer tout ça ? Comment peut-on présenter les améliorations ou les dégradations que cela implique ? Il y a là des tas de questions lourdes d’évaluation : économique, mais aussi en terme de visibilité pour les élus, pour les citoyens.

Vous évoquez les citoyens ; dans quelle mesure les citoyens peuvent-ils être associés à la définition des politiques de mobilité ?

Dans les débats citoyens, on voit bien que le niveau d’information est extrêmement faible. C’est même assez effrayant. C’est la raison pour laquelle les pays scandinaves ont choisi d’autres méthodes que le débat citoyen ouvert, par exemple la conférence des citoyens. On prend une cinquantaine de citoyens au hasard, représentant toutes les couches de la population pour faire une initiation très approfondie d’un problème, par exemple les transports urbains. Ils suivent une série de 10, 12 ou 15 conférences très précises qui leur expliquent les mécanismes de ce que l’on croit savoir sur le sujet ; et ensuite ils débattent entre eux afin de déterminer s’il faut par exemple installer un péage urbain, ou intervenir sur le stationnement.

De leurs discussions ressortent des sortes d’évaluation et celaci permet à la fois d’avoir une représentation déléguée assez diversifiée des individus mais quelque chose qui est d’unle niveau au-dessus de ce qui va se passer dans une réunion publique de 500 personnes. Comment éclairer un peu le jeu ? Est-ce qu’on crée ou pas de la valeur sociale en faisant telle ou telle politique ?

Étude

Quel a été le contexte de ce projet et comment s'est déroulé sa mise en oeuvre ? Comment explique-t-on son succès ? Est-ce une nouvelle façon de vivre la ville ?

Interview de Muriel MARIOTTO

Chargée de projet management de la mobilité au CERTU

Interview de Gilles VESCO

Vice-président du Grand Lyon en charge des nouvelles mobilités

Interview de Alain BONNAFOUS

Professeur émérite de l'Université Lumière Lyon 2

Interview de Georges AMAR

Ancien directeur de l'unité prospective et développement de l'innovation à la RATP

Interview de Michèle VULLIEN

Maire de Dardilly

.jpg)

Interview de Pierre SOULARD

Pierre Soulard est responsable du service Mobilité urbaine à la Direction de la Voirie du Grand Lyon.

Interview de Eric Poyeton

Président du pôle de compétitivité Lyon Urban Truck&Bus

Texte de Bruno MARZLOFF

Bruno Marzloff expose 4 axes de développement de la ville servicielle dans le champ de la mobilité.

Interview de Jean-Philippe Hermine

Directeur général de l’Institut Mobilités en Transition (IMT)

Décryptage des controverses dont la transition vers la voiture électrique a fait l’objet ces derniers mois.

Interview de Jean Baptiste Yvon

Vice-président d’Advanced Programs d’EFI Automotive

Retour sur les défis et opportunités rencontrées par la filière automobile en France et en Europe à l’heure de la mutation vers le véhicule électrique.

Article

La mobilité est un enjeu politique de premier ordre, reflet de différentes visions des mécanismes au cœur du fonctionnement et du changement de l’ordre social.

Étude

Dans ce numéro : un dossier consacré à la ville servicielle.

Article

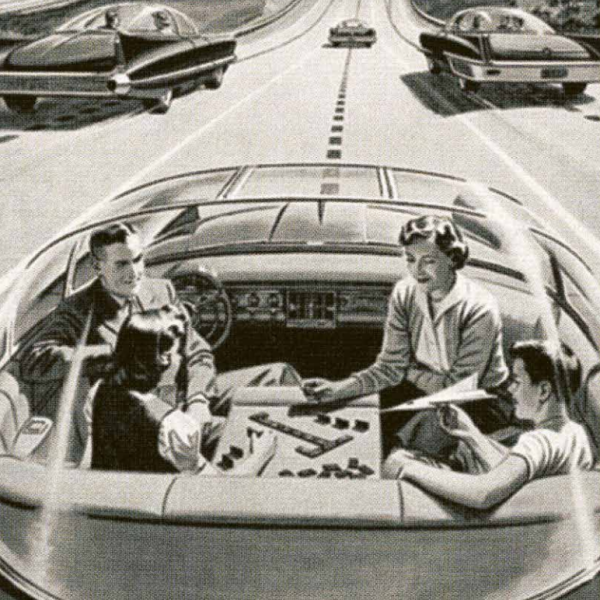

Millénaire 3 mobilise ses archives pour redécouvrir les mobilités de demain vues d'hier.

Étude

À partir d’une enquête documentaire et d’entretiens, cette étude propose une compilation de scénarios prospectifs sous la forme d’images commentées qui mettent en scène des trajectoires potentielles pour les rues de la métropole lyonnaise.

Interview de Diego Isaac

Responsable communication et marketing de NAVYA

Étude

Vivre la Ville Intelligente (9)

Texte de Lucie VERCHERE

Article écrit pour la revue M3 n°8.